▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

モバイルバッテリーで鉄道模型 ― 2025年03月28日

(前回)からの続きです。

スマホで模型機関車を操作する魔法の小箱「z21」を数年前に購入してから、これを十分使いこなすために随分と色んな事を学習させられました。

その学んだ事を少しずつ取り込んで、最終的に目指したのは次の写真のようにシンプルな鉄道模型です。すなわち、「z21」と「スマホ」と「機関車」だけの世界で遊ぶ事です。

実際にz21を動かすためにはこう簡単には行かず、様々な付属物が必要となります。それらを整理整頓して出来るだけシンプルな状態を構築しようとしてきました。

その苦難の歴史を紐解いてみます。

まず初期状態の写真が次です。

ACコンセントからのケーブル2本と、近くの有線LANコンセントからのケーブル1本が見えています。線路と交錯して邪魔ですね。

z21は家庭内LANでスマホと接続されて機能します。近くにLANのコンセント(ハブ)が無い場合は成り立ちません。

でも最近はほとんどの家に無線LANが普及している状態です。z21を無線LANに繋ぐコンバータを用意してあげれば、LANケーブルを無くすことは可能でした(次の写真)。

その代わり、コンバータを動作させる電源が必要となり、ACコンセントへのケーブルが増えちゃいました。

この写真で中央手前に見えている機器類は、両サイドのポイントを動作させるスイッチです。私の路線はデジタル・アナログ兼用なので、ポイントは敢えてアナログのままです。

ここに「DS52」というデコーダを導入したのが次の写真です。これはデジタル信号を受けて、対象となるアナログポイントを動作させる優れものです。これでACコードが1本減りました。

2本残っている内の右側のACケーブルは先ほどの「無線LANコンバータ」用のものです。その機器の仕様を見ると動作電圧はわずか3.3Vでした。単三電池2本で許してくれないだろうかと思い繋いでみました。1.5Vx2=3.0Vで少し足りないだけです。するとパイロットランプは正常に点灯しOKそうでした。ところがWi-Fiにはつながりませんでした。この3.3Vは厳格に守る必要があるようです。

そんなところで発見したのが次の製品。電圧を任意の値まで降下させる優れもので、降圧レギュレータとか電圧調整器とか呼ばれています。わずか数百円で入手できますが、この存在を認知している日本人は百人のうち数人だそうです。もったいないですね。

z21本体へ供給されている16Vを二つに分岐させて、片方は3.3Vに降圧した上で無線LANコンバータに繋いだところが次の写真です。バッチリOKでした。

ここまで来たら残りの1本のACケーブルも無くしたいです。それで集めました。単三乾電池11本。これで16.5Vです。試しに運転してみたら快適快適、全く遜色ない働きです。

ところがアルカリ乾電池の弱点は、ジワジワ電圧が下がること。電圧が14Vを下回る頃から何となく誤動作するような気がしました。

ではリチウム電池なら良いのではないかと思い、手持ちのモバイルバッテリーを使ってみました。モバイルバッテリーは標準的に出力5Vですが、今度は「昇圧レギュレータ」で15Vまで昇圧させることができました。これも数百円で買えます。便利ですね。

これも割合快調に使えていたのですが、時々誤動作したり無線LANコンバータの電源が落ちたりしました。どうも、次の写真のポイントのスイッチを入れた時に躓くことが多いようでした。(これは最大出力電流の問題らしく後段で詳しく考察します)

この写真はKATOの複線両渡りポイント(ダブルクロス)というもので、私の大のお気に入りのアイテムです。これって、よく見ると普通のポイント4個が合成されたものなのですね。その4つを同時に作動させるって、それじゃ大きな電力を必要とするのも当然です。

そして、あれこれ学習した結果、次の写真の3タイプが実用に耐える電源と判断しました。

・左:

通常のACアダプタ、定格出力16V/3.75A

・中央:

モバイルバッテリーPD(Power Delivery)対応 定格出力15V/3A+eMarker搭載15Vトリガーケーブル(PD対応のバッテリーから指定電圧を引き出すケーブル)

・右:

単三乾電池12本+昇降圧レギュレータを15Vにセットして使用

最も安価なタイプですが誤動作なしに使えるのは直列電池の電圧が18Vにて使用開始して14Vくらいに下がるまでで案外早いです。

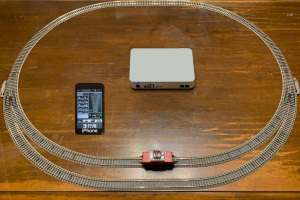

次の写真がPD対応のモバイルバッテリーでz21によるDCC運転をしているところ。この写真に写っているものが必要な機器の全てです。

ほとんどオールインワン状態。

AC電源ケーブルが不要になるって実に快適です。

(この項、終わり)

<補足>

さて、最後に電源選びで重要な要素は定格出力電流であることが実感されましたので、では私が標準的に使用しているレイアウトではどのくらいの電流を使用しているのかを実測してみました。(やや多めに丸めた数字です)

▪️電流実測値

・Wi-Fi接続コンバータ 230mA ---(1)

<Nゲージについて>

・機関車の点灯停止状態 20mA

・機関車の点灯走行状態 100mA

・室内灯付き客車と連結、点灯停止状態 100mA

・室内灯付き客車と連結、点灯走行状態 200mA ---(2)

・高負荷ポイント(Wクロス等)作動 250mA ---(3)

<HOゲージについて>

・機関車の点灯停止状態 100mA

・機関車の点灯走行状態 150mA

・室内灯無し客車と連結、点灯走行状態 250mA ---(4)

・一般的なポイント作動 30mA ---(5)

・サウンド操作 30mA ---(6)

総数3台の車両が走行中にポイント操作を行なった場合の合計電流は

Nゲージの場合 (1)+(2)x3+(3)=230+200x3+250=1,080mA

HOゲージの場合 (1)+(4)x3+(3)+(6)=230+250x3+250+30=1,260mA

・Wi-Fi接続コンバータ 230mA ---(1)

<Nゲージについて>

・機関車の点灯停止状態 20mA

・機関車の点灯走行状態 100mA

・室内灯付き客車と連結、点灯停止状態 100mA

・室内灯付き客車と連結、点灯走行状態 200mA ---(2)

・高負荷ポイント(Wクロス等)作動 250mA ---(3)

<HOゲージについて>

・機関車の点灯停止状態 100mA

・機関車の点灯走行状態 150mA

・室内灯無し客車と連結、点灯走行状態 250mA ---(4)

・一般的なポイント作動 30mA ---(5)

・サウンド操作 30mA ---(6)

総数3台の車両が走行中にポイント操作を行なった場合の合計電流は

Nゲージの場合 (1)+(2)x3+(3)=230+200x3+250=1,080mA

HOゲージの場合 (1)+(4)x3+(3)+(6)=230+250x3+250+30=1,260mA

これだけ見ると定格出力が15ないし16Vで1.3A程度あれば足りるような気がしますが、電流計を接続して観察していると運転中に何故かポンと跳ね上がる時があり、それを考慮すると1.3Aの5割増しの2A程度は欲しいのかなと思います。

これまで手持ちのモバイルバッテリーは5V/2.1Aだったので、これを昇圧レギュレータで3倍の15Vにあげた場合は、多分最大電流は2.1/3=0.7A(700mA)相当と考えられ、ちょっと鉄道模型の電源としては能力不足になることもあって当然だったのかもしれません。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2025/03/28/9764276/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。