▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

73円で腕時計電池交換 ― 2020年03月13日

頂き物の外国製高級腕時計が動かなくなってしまいました。

多分電池が切れたのだと思います。

電池交換は、確か千円くらいだったよな、と思い、

調べてみると、外国製は結構高い!

今時スマホを持っていれば腕時計は必需品ではないし、

まあ、壊れても実害は少ないからと、

自分で交換することにしました。

右側にある「カメラオープナー」で開きそうな造りでした。

色々揃えたカメラの修理道具が役に立ちます。

次のように拡大してみると、裏蓋の外周部に、

オープナーの引っ掛かりとなるような溝が六ヶ所あるのが見えるでしょう?

そして実行。

開きました!

この後の作業に必要なのは拡大鏡。

カメラ等の修理時には両手を使いたいので、

次のような帽子型の拡大鏡を所有しています。

ハズキルーペの低価格実用版、みたいなものです。

中蓋リングを持ち上げると電池が見えます。

極細のドライバー二本で取り出しました。

電池の表面には次のような文字が刻印されていました。

" 371 RENATA Swiss Made 0%Hg "

スイス製と書いてありますが、

調べてみると、日本でも普通に販売されています。

しかも格安の「73円」!!

送料込みで探すと、次のネットショップの「242円」が最安値っぽい。

即発注で、二、三日後に到着しました。

これを装填して、

押さえのリングをはめて、

裏蓋を閉じるのには、今度は次のように、

レンズの分解に使う「吸盤オープナー」を使ってみました。

いずれにせよ、無事完了!

もとのように元気に動き出しました。

写真(iPhoto)のライブラリを統合(2) ― 2020年03月07日

(前回)からの続きです。

本題の「iPhoto及び写真(Photos)」ライブラリの統合の手順を記します。

(有料のmerge(統合)ソフトもあるようですが、信頼度は不明)

私の当該ライブラリは次の三つに別れています。

・ライブラリ1:〜2013年まで

・ライブラリ2:2013年〜2015年

・ライブラリ3:2015年〜現在まで

このうち、OSをMojaveにアップデートした時、

ライブラリ1に問題が発生しました。

写真(Photos)アプリで読み込めなくなってしまったのです。

多分、このライブラリを最初に作り始めた時の、

iPhoto’08のデータ形式が現在の形式と異なっていたためと思われます。

(「iPhotoのアップグレード失敗で写真消失」参照)

ただし、OSがHigh Sierraの段階では、

いずれのライブラリも読み込みに問題なく、

それぞれ「システムライブラリ」に指定することもできたので、

この問題について、次のような解決手順を考えました。

・OSがHigh Sierraの段階で、当該ライブラリ1をシステムライブラリとする。

・次に「写真」のメニューから「環境設定」を選び、

そのiCloudオプションで、「iCloud写真」を[on]にする。

・すると、ライブラリ1の写真が全てiCloudにアップロードされる。

・そこで、OSをMojaveにアップデートする。

・それから、任意のシステムライブラリを立ち上げると、

そこにiCloud上のデータが取り込まれるはず。

・この一連の作業が完了した後であれば、「写真」の「環境設定」で、

「iCloud写真」 を[off]にして、iCloudの容量を節約する事も可能。

この解決方法を使えば、古いiPhoto時代に作り始めたデータも、

最新の写真(Photos)アプリのデータ形式に変換できるはずです。

そして、ついでに、三つのデータの統合も可能なはず、

と思いつき、実行してみることにしました。

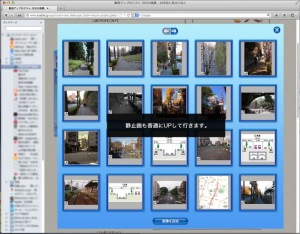

その方法の概念図は次のようになります。

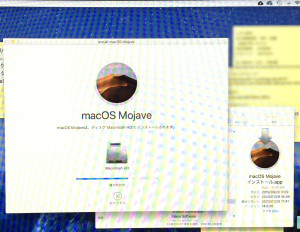

そして、その作業経過写真。

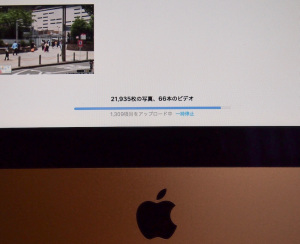

1.作業開始アップロード中(手順1&2)

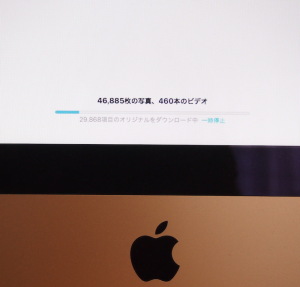

2.三つのライブラリアップロード(手順3)完了後、

逆にiCloudからMacにダウンロード中(手順4)、残り約3万枚。

3.引き続きダウンロード中だが、残り約1.6万枚に減った。

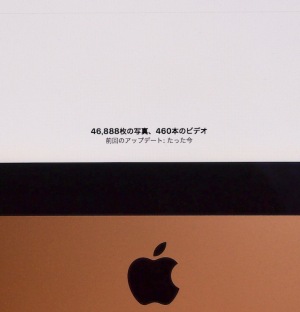

4.ダウンロードも完了(手順4終了)。

結局、ライブラリを統合した結果、

46,888枚の写真を統合管理することになりました。

この間、アップロード・ダウンロードに「物凄く」時間がかかり、

我が家のWifiは約一週間!!フル稼働でした。

三つのライブラリにそれぞれ存在した「iPhotoイベント」のアルバムは、

次の写真の白抜き部のように、一つのライブラリ中に並んでいました。

この後、区別する意味で、適宜名前を変更します。

(終り)

写真(iPhoto)のライブラリを統合(1) ― 2020年03月04日

macOSを安易にアップデートすると、

OSと各種ソフトの適合性により、思わぬ不具合が生じることがあります。

私も7年前に、

「iPhotoのアップグレード失敗で写真消失」したことがありました。

何と2万枚!の写真データを消失(その後復旧)したのでした。

現在、私が所有する " iMac (21.5-inch, Late 2012) " は、

購入してから約7年経過していることもあり、これまで、

・Mountain Lion 10.8

・Yosemite 10.10

・El Capitan 10.11

・High Sierra 10.13

とOSをアップデートしていましたが、ここ数年は足踏み状態でした。

最近、Mac用のワープロと表計算ソフトが欲しくなり(できれば安価なもの)、

また、「新たな不具合」を経験?するのも楽しいか、と思い、

OSのアップデートとダウングレードを繰り返してみました。

その結果、現在の私にとって最適のmacOSは、

「Catalina(最新バージョン)」の一世代前の「Mojave」

であることが分かりました。

その試行錯誤の備忘録として、

「macOSと私的に重要なソフトの適合性」をまとめてみました。

ポイントは次の3点です。

1.当初Mojaveでは、写真(iPhoto)の古いデータを読み込めなかったが、

試行錯誤の結果、うまい解決法が見つかった(後日詳述)。

2.CADソフトVectorworks2018の動作保証はMojaveまでしかない。

Catalinaで動作確認されているのはVectorworks2019以降。

2019への買い替えには多額の出費が伴うのでとりあえず断念した。

3.MojaveにするとPages、Numbers、Keynoteを無料で入手できる。

ちなみに、上記の一覧表はそのNumbersで作成したもの。

ただし、面白いことに、

Appleが提供するソフト(Pages、Numbers、Keynote等)は、

利用者のAppleIDに紐つけられているらしく、

OSを一旦MojaveにアップデートしてPagesを無料で入手した後に、

High Sierraに戻した状態では、

Appleのサーバ側に、私の入手履歴が残っているためか、

本来High Sierraでは有料のはずのPagesが、

無料で使用できる(開ける)ようになっていました。

また、とにかく手始めの作業として、

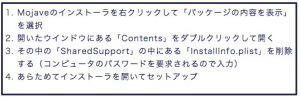

「High Sierra」から「Mojave」へアップデートするわけですが、

その時に普通にやると躓きます。すなわち、

「このmacOS Mojave 10.14.4インストールアプリケーションは破損しているため、macOSのインストールには使用できません」というエラーメッセージに見舞われます。

Appleのサポートページ等に紹介されている解決法ではうまくいかず、

ネット検索の結果、やっと次のページで解決しました。

この方の下記の指示に従って、

無事Mojaveをインストールできました。

(続く)

家族の記録が消えた!戻った! ― 2019年04月24日

家族の記憶とか記録とか言えば、やっぱり写真ですよね。

6年前、そんな大切な写真のデータを「2万枚分」消失!したことがありました。

この時は、アクロバチックな裏技を駆使して奇跡的に事無きを得たのですが、

その反省から、大切なデータはしっかりバックアップを取ることにしました。

家庭内のNAS(Network Attached Storage)に保存するのです。

次の写真の右端の黒箱がそれです。

そして、6年前のブログにこう書きました。

『ネットワークハードドライブ、

我家のパソコン全般のバックアップを担っています。

ここは下駄箱(今はシュークロゼットというらしい)の片隅です。

言わば、我家の奥の院。ここでひっそりと役目を果たしています。

安心です。』

(「MacとiPhotoの式年遷宮」)

と、このブログを書いた後の6年間は安心していました。

ところが!先日、役目を果たさなくなりました。

ネットワークから突然に姿を消してしまったのです。

物理的には存在するのに、ネット上では行方不明という状態です。

やむなく黒箱を取り出して様子を確認すると、電源を入れても、

「カタ、カタ、カタ」とはかなげな異音を発するだけでした。

この黒箱(Buffalo バッファローのリンクステーション)、

毎日働きづめで疲れたせいかと思い、ネットワークから切り離し、

数日間お休みをあげました。でも復活せずでした。

「やっぱりハードディスクは生ものだったんだな」と、

その道の方々の忠告を思い出しても、後の祭り。

諦めるしかありません。

まあ、また新しいのを買って、バックアップを取り直せばいいや、

と思うことにしました。

しかし、よく考えてみると、バックアップではなく、

このNAS内にだけ存在するオリジナルデータもあったのです。

それは家族の諸記録を一覧表にした「エクセルファイル」です。

家族や親類の生年月日や、結婚年とか死亡年月日など、

時々「あれ、いつだっけ?」と思うようなデータを纏めたものです。

案外便利だったんですよ。

姪の初子の名前と誕生日など、何かの時に思い出す必要があっても、

正確に覚えている人っていないでしょう?

これを家庭内の複数のパソコンで編集できると便利なので、

NASの「共有フォルダにだけ」入れていたのですね。

この、エクセルファイル、また作り直すとなると大変なことです。

表の枠はすぐ作れても、その中身のデータ(生年月日とか)は、

また、一から調べ直すことになりますからね。

それで悪あがきをしてみることにしました。

まず、NASの分解。

ハードディスクと電子基盤という構成です。

イかれたのは基盤で、ディスクは生きている可能性に賭けます。

そこで、これも6年ほど前に買ったツールの出番です。

様々なハードディスクをUSBでPCに外部接続できるようにする変換装置です。

ディスクとケーブル類を繋ぐと次のような状態です。

このUSB端子を適当なPCに接続したところ、

「読み取れないディスクです。フォーマットしますか?」

なるダイアログが出ました。

やったー!期待通りです!

すなわち、ディスク自体は生きていました。

ただし、ディスクは生存しているものの、

PCで読めない形式でフォーマットされている、という訳です。

まあ、簡単に言えば「Linux」用のディスクである可能性が高いです。

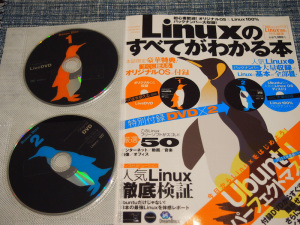

そこで、又々、昔の便利ツールの出番です。

これは8年ほど前に個人的な勉強のために買ったムック本です。

その付録のDVD(左上の一枚)に注目。

DVDだけでLinuxを起動できるDVDなのです。

それを10年ほど前に買った古いPCのドライブに挿入し起動します。

変換機からのUSB端子も繋いでおきます。

なぜ古いPCなのかというと、新しいPCはお仕事などに使うので、

余計なことはさせたくないのです。

こういう遊び的な用途には、安全のために、古いPCを使うことにしています。

その普段は使わない古参PCを、物置部屋の片隅にセットしてあります。

ブルペンで待機しているピッチャーとか代打者のようなものですね。

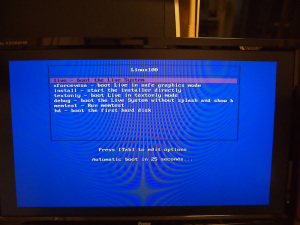

そして、Boot Menuが出て、

その後、Linux100というOSが立ち上がりました。

予想どうり、NASのディスクはUSB機器としてマウントされています。

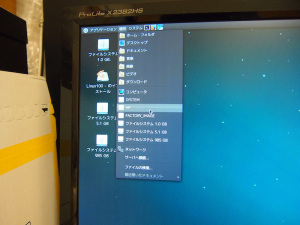

そこで、次のように古いPCの本体(Windowsマシン)もマウントします。

これで、NASディスクのデータをPCへ移す準備が整いました。

あとは、普通のパソコン作業と同じで、

NASの移行元のフォルダとPCの移行先のフォルダを開き、

対象ファイルをドラッグ&ドロップするだけです。

物置部屋の片隅で、その作業をしているのが次の写真です。

これはこれで楽しいですよ。

なぜかコピーの過程で取りこぼすファイルがあったりして、

(パソコンのくせに見逃すことがあるようです)

私自身による人的チェックも含めると、

全部のデータを取り戻すのに、4時間くらいかかりました。

そして、シャットダウンして、お仕事おわり。

電子基盤が壊れてNASとしては使用不能になったディスクについては、

普通のディスとして使えるようにフォーマットし直しました。

まず、先ほどのPCで、USBを繋いだままWindows7を立ち上げます。

すると、いくつかパーティション分けされたディスクが認識され、

次のようにフォーマットを促すダイアログが複数出ました。

これらは全て「キャンセル」して、「コンピュータの管理」メニューから、

ディスクの状態を確認すると、7つほどに分割されていることが示されました。

これらを一つずつ削除し、単一のパーティションに纏めてから、

それをWindows用にフォーマットして、

サブのハードディスクとして使えるようにしました。

「家族の記録も思い出も」そしてハードディスクも、

生ものは大切にしないとね。

アサブロに「動画」を埋め込む ― 2018年10月11日

5年ほど前に、アサブロに動画を埋め込む(組み込む)方法を記しました。

YouTubeの機能を利用して、自分ではhtmlを書かずに済む方法です。

その内容を、現在のYouTubeの画面に合わせて少し改訂し、

YouTubeの機能を利用して、自分ではhtmlを書かずに済む方法です。

その内容を、現在のYouTubeの画面に合わせて少し改訂し、

備忘録として以下に再録します。

まず、事前にYouTubeのアカウントを取得して、

マイチャンネルに埋め込み予定の動画をアップロードしておきます。

それが済んだら、アサブロにログインして記事の「下書き」を作ります。

管理画面の「記事の作成・編集」で、「エディタで新規作成」を選びます。

まず、事前にYouTubeのアカウントを取得して、

マイチャンネルに埋め込み予定の動画をアップロードしておきます。

それが済んだら、アサブロにログインして記事の「下書き」を作ります。

管理画面の「記事の作成・編集」で、「エディタで新規作成」を選びます。

普通に記事を書いて、静止画も普通にUPして行きます。

動画を除いた部分の記事作成が済んだら、

編集用原稿として、公開せずに一旦保存します。

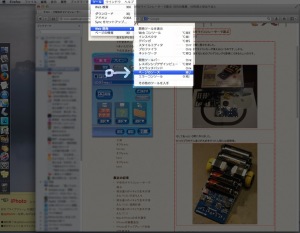

次に、その記事を編集モードで再度開き、次のようにしてソースを見ます。

・MacのFirefoxの場合は、

Fileメニューから、「ツール」→「Web開発」→「ページのソース」と辿ります。

・WindowsのInternetExplorerであれば、

Fileメニューから、「表示」→「ソース」です。

Fileメニューから、「ツール」→「Web開発」→「ページのソース」と辿ります。

・WindowsのInternetExplorerであれば、

Fileメニューから、「表示」→「ソース」です。

(2019.04.29 以下の3行を追記)

・MacのSafariの場合は、

「環境設定」の中の「メニューバーに”開発”メニューを表示」にチェックを入れ、

Fileメニューから、「開発」→「ページのソースを表示」と辿ります。

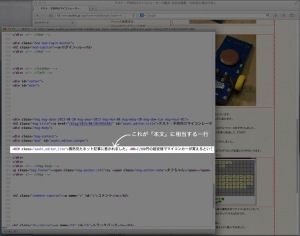

該当ページのhtmlソースが次のように表示されるので、

そのうちの「本文」に該当する一行(かなり横長)を見つけてコピーします。

テキストエディットを開いて、新規文書に

先ほどコピーした「本文」のhtmlソースをペーストします。

こういう状態になります。

先ほどコピーした「本文」のhtmlソースをペーストします。

こういう状態になります。

ここからは、YouTubeでの作業に戻ります。

マイチャンネルを開き「動画」をクリックして、

これまで自身でアップロードした動画一覧を表示させます。

その中で、埋め込みたい動画をクリックして表示させます。

動画の右下の「共有」をクリックすると、次の画面になりますので、

左端の「埋め込む」を選びます。

左端の「埋め込む」を選びます。

次にオプション選択の画面になります。

ここでは、「動画が終わったら関連動画を表示する」の

チェックマークを外します。そして、

右下の「コピー」をクリックすると、

『埋め込みコード』がパソコンのクリップボードにコピーされます。

またまた、ブログの本文作成作業に戻ります。

先ほどテキストエディットにペーストした「本文」の中の、

動画を埋め込みたい場所に、

チェックマークを外します。そして、

右下の「コピー」をクリックすると、

『埋め込みコード』がパソコンのクリップボードにコピーされます。

またまた、ブログの本文作成作業に戻ります。

先ほどテキストエディットにペーストした「本文」の中の、

動画を埋め込みたい場所に、

YouTubeでコピーした『埋め込みコード』をペーストします。

下図の白抜き部分がそれです。

下図の白抜き部分がそれです。

ここでは見易くなるように、事前に適宜改行を入れています。

<BR>の文字列の前後で改行する分には問題は起きなさそうです。

動画の画面サイズを調整したい場合は、埋め込みコードのうち、

width="○○○" height="○○○"の部分の数字を変えます。

上の例では、480と270にしています。

また、先ほど「動画が終わったら関連動画を表示する」のオプションを、

オフにしましたが、その設定が反映されていれば、

src=“http://www.youtube.com/embed/********?rel=0”というふうに、

“?rel=0” の文字列が入っているはずですので、確認します。

次にアサブロ管理画面に戻って、

「記事の作成・編集」で、エディタでない方の「新規作成」を選びます。

必要事項を適宜記入し、下の画像のように、

・記事本文の欄に、テキストエディットのhtmlソース全文をペーストします。

・記事の記述方式欄で、HTMLを選びます。

<BR>の文字列の前後で改行する分には問題は起きなさそうです。

動画の画面サイズを調整したい場合は、埋め込みコードのうち、

width="○○○" height="○○○"の部分の数字を変えます。

上の例では、480と270にしています。

また、先ほど「動画が終わったら関連動画を表示する」のオプションを、

オフにしましたが、その設定が反映されていれば、

src=“http://www.youtube.com/embed/********?rel=0”というふうに、

“?rel=0” の文字列が入っているはずですので、確認します。

次にアサブロ管理画面に戻って、

「記事の作成・編集」で、エディタでない方の「新規作成」を選びます。

必要事項を適宜記入し、下の画像のように、

・記事本文の欄に、テキストエディットのhtmlソース全文をペーストします。

・記事の記述方式欄で、HTMLを選びます。

全て済んだら、「公開」ボタンを押せば完了です。

公開前に動画もプレビューできれば良いのですが、

残念なことに、この作成・編集画面では、「プレビュー」ボタンを押しても、

静止画のみが表示され、動画は表示されません。

正しく作成できている事を祈って、「公開」ボタンを押しましょう。

うまく行けば、最初にアサブロエディタで作った「下書き」はもう不要です。

これを削除しても、UPした画像はそのままサーバに残るので支障はありません。

もちろん、下書きを残したままでも問題ありません。

最近のコメント