▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

バスコレ完動の走り ― 2026年01月09日

(前回)からの続きです。

安価なネオジム磁石(Amazonで数百円)を用いて、バスコレ車両の走行を制御する方法を前回ためしてみました。

それがうまく行ったので、今回その手順を一般化してみました。

まず、ここに至る経緯を簡単に述べます。

半年ほど前のこと、乗り物好きの孫にこの「動くバス模型」を見せたところとても気に入って、バスを握りしめて離しませんでした。

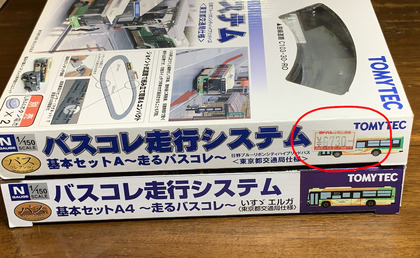

そんな孫のために、「バスコレ走行システム基本セット」を買い足したのです。

思い返せば、最初にこのシステムを買ったのは約8年前のことでした。

この写真は最近購入したセットの道路の上を走行する旧都バス(左)と新都バス(右)です。

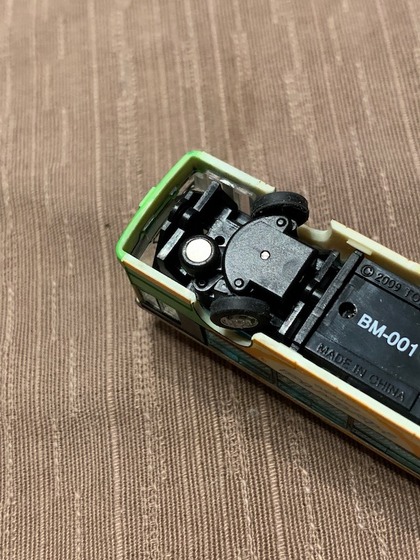

ほとんど同じバスに見えますが、次の写真のように裏返して「専用動力ユニット」を比較すると少し形状が異なっていることが分かります。

形状だけでなく実は機能的にも大きな違いがありました。

BM-001と書かれた左の旧都バスには、

・バス停での自動発進

・任意の位置での加減速

の機能がありましたが、新都バスではこの二つの機能は失われていました。

その原因は「専用動力ユニット」に組み込まれていたIC機能が省略されたためですが、

それだけではなく、同時にバス道路もグレードダウンされていました。

ですから、旧都バスも新道路の上では普通に走るだけになってしまいます。

でも、それはあまりに残念なので、せめて道路だけでも昔の性能を持たせたいと思いました。

そこで、変更点の検証のために以前の道路を調べてみました。

この旧道路は「目白の風景」のジオラマに組み込んでいたので、そのパネルから引き剥がす必要がありました。

次の写真の中央部、ベニヤが剥き出しになっているところが道路の痕跡です。

そして調査したところ、グレードダウンと言っても、

磁石(マグネット)が3個省略されただけでした。

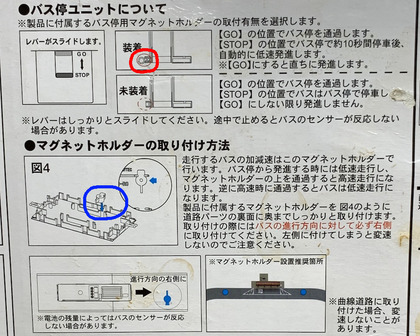

次の図が旧システムの説明書ですが、マグネットホルダーの設置位置が示されています。

バス停での自動発進を制御する磁石を示す赤丸、これが一箇所。

走行速度の加減速を司る磁石を示す青丸、これが二箇所です。

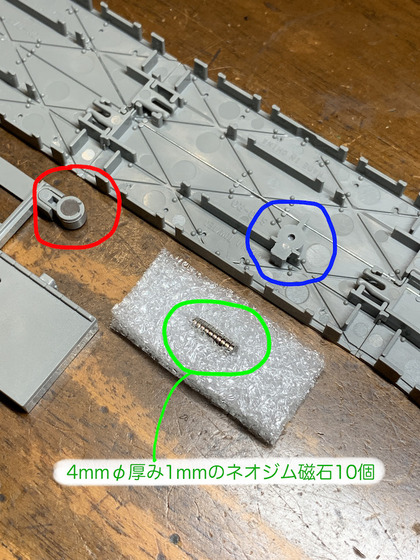

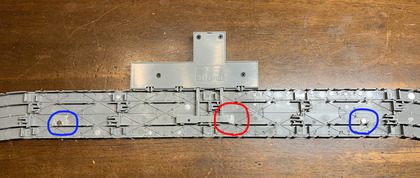

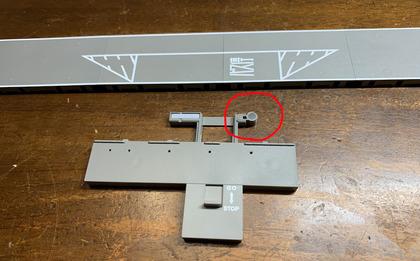

実物で見てみると次の通り。

そしてうまいことには、マグネットホルダーが無くなっただけで、

それが取り付くべき道路のプラスチックの形状は変更されてないようでした。

となれば、適当な磁石を道路の裏面に貼り付ければ、

昔と同じように機能するのでは?と思いますよね。

それで購入したのがこの写真の緑色の丸で囲ったネオジム磁石。

最初は旧磁石と同等のサイズのものを買ったら磁力が強すぎて誤作動しました。

それで厚みが1mmしかないものを買ったら丁度良かったです。

最終的に次のようにセロテープと両面テープで取り付けました。

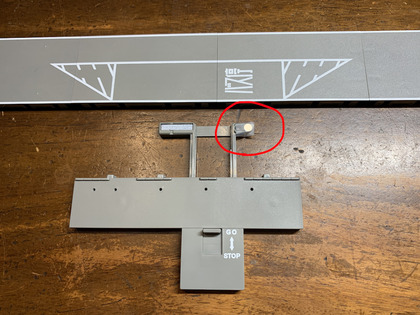

自動発進に関わる磁石(赤丸)は微妙な取り付け方ですが、

次の本物のマグネットホルダーを参考に調整しました。

これで道路は旧製品と同等の性能になりましたので、

旧製品の都バスを走らせれば、

・バス停での自動発進

・任意の位置での加減速

を楽しめるはずです。

その検証動画は次の通りです。

ちなみに、旧製品の箱にはヨドバシの正札が貼ってありました。

何と「6,730円!」

新製品はこれの2倍です。

最近の物価高がこんなところにも。

(終り)

安価なネオジム磁石(Amazonで数百円)を用いて、バスコレ車両の走行を制御する方法を前回ためしてみました。

それがうまく行ったので、今回その手順を一般化してみました。

まず、ここに至る経緯を簡単に述べます。

半年ほど前のこと、乗り物好きの孫にこの「動くバス模型」を見せたところとても気に入って、バスを握りしめて離しませんでした。

そんな孫のために、「バスコレ走行システム基本セット」を買い足したのです。

思い返せば、最初にこのシステムを買ったのは約8年前のことでした。

この写真は最近購入したセットの道路の上を走行する旧都バス(左)と新都バス(右)です。

ほとんど同じバスに見えますが、次の写真のように裏返して「専用動力ユニット」を比較すると少し形状が異なっていることが分かります。

形状だけでなく実は機能的にも大きな違いがありました。

BM-001と書かれた左の旧都バスには、

・バス停での自動発進

・任意の位置での加減速

の機能がありましたが、新都バスではこの二つの機能は失われていました。

その原因は「専用動力ユニット」に組み込まれていたIC機能が省略されたためですが、

それだけではなく、同時にバス道路もグレードダウンされていました。

ですから、旧都バスも新道路の上では普通に走るだけになってしまいます。

でも、それはあまりに残念なので、せめて道路だけでも昔の性能を持たせたいと思いました。

そこで、変更点の検証のために以前の道路を調べてみました。

この旧道路は「目白の風景」のジオラマに組み込んでいたので、そのパネルから引き剥がす必要がありました。

次の写真の中央部、ベニヤが剥き出しになっているところが道路の痕跡です。

そして調査したところ、グレードダウンと言っても、

磁石(マグネット)が3個省略されただけでした。

次の図が旧システムの説明書ですが、マグネットホルダーの設置位置が示されています。

バス停での自動発進を制御する磁石を示す赤丸、これが一箇所。

走行速度の加減速を司る磁石を示す青丸、これが二箇所です。

実物で見てみると次の通り。

そしてうまいことには、マグネットホルダーが無くなっただけで、

それが取り付くべき道路のプラスチックの形状は変更されてないようでした。

となれば、適当な磁石を道路の裏面に貼り付ければ、

昔と同じように機能するのでは?と思いますよね。

それで購入したのがこの写真の緑色の丸で囲ったネオジム磁石。

最初は旧磁石と同等のサイズのものを買ったら磁力が強すぎて誤作動しました。

それで厚みが1mmしかないものを買ったら丁度良かったです。

最終的に次のようにセロテープと両面テープで取り付けました。

自動発進に関わる磁石(赤丸)は微妙な取り付け方ですが、

次の本物のマグネットホルダーを参考に調整しました。

これで道路は旧製品と同等の性能になりましたので、

旧製品の都バスを走らせれば、

・バス停での自動発進

・任意の位置での加減速

を楽しめるはずです。

その検証動画は次の通りです。

ちなみに、旧製品の箱にはヨドバシの正札が貼ってありました。

何と「6,730円!」

新製品はこれの2倍です。

最近の物価高がこんなところにも。

(終り)

自動発着用バスコレ道路の製作 ― 2025年12月30日

(前回)からの続きです。

駅前バス停のミニジオラマ製作について、

最初は停留所の前をバスコレの都バスが走り過ぎるだけで良いと思っていたのですが、

やはり本物と同じように一旦停車して客を乗せたらまた走り出す形にしたいと思いました。

そして若干の勉強(後日詳述)ののち次のように実現しました。

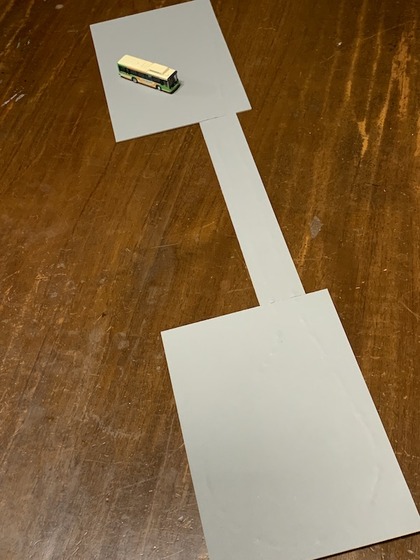

この道路は、そういうシステムが可能かどうかテストしてみただけの仮の姿なので、

これを裏返してみると、次のように3個の磁石がセロテープで仮止めしてあるだけです。

今日買ったばかりのネオジム磁石です。

真ん中は10x3x2の棒状タイプ、

両サイドは4φx4の円筒状タイプです。

思いの外うまく行ったので、いずれもうちょっと綺麗に仕立てようと思います。

(続く)

駅前バス停のミニジオラマ製作について、

最初は停留所の前をバスコレの都バスが走り過ぎるだけで良いと思っていたのですが、

やはり本物と同じように一旦停車して客を乗せたらまた走り出す形にしたいと思いました。

そして若干の勉強(後日詳述)ののち次のように実現しました。

この道路は、そういうシステムが可能かどうかテストしてみただけの仮の姿なので、

これを裏返してみると、次のように3個の磁石がセロテープで仮止めしてあるだけです。

今日買ったばかりのネオジム磁石です。

真ん中は10x3x2の棒状タイプ、

両サイドは4φx4の円筒状タイプです。

思いの外うまく行ったので、いずれもうちょっと綺麗に仕立てようと思います。

(続く)

お座敷レイアウトに都バス(続き) ― 2025年12月24日

(前回)からの続きです。

「バスコレ走行システム」のバスが逸走せずにきちんと走るためには、

道路に敷設された針金がきちんとセットされる必要がありました。

最終的には次の方法を取りました。

道路基盤には1.5mmのMDFボードを使い、

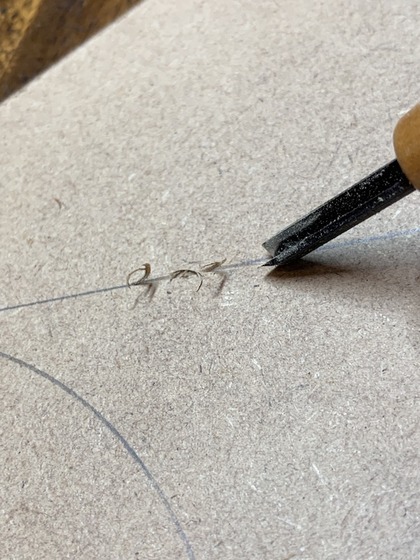

針金を埋め込むべきラインを綺麗に引くために、

その溝に埋め込んだ針金を瞬間接着剤で固定

最後に、前回と同じ「粘着式道路ステッカー(シート)」を貼れば完了。

駅前バス停を何度でも通過する無限ループ軌道の完成です。

試運転!

なお、バスが停留所に数秒間停止する様子はフェイクです。

(続く)

「バスコレ走行システム」のバスが逸走せずにきちんと走るためには、

道路に敷設された針金がきちんとセットされる必要がありました。

最終的には次の方法を取りました。

道路基盤には1.5mmのMDFボードを使い、

針金を埋め込むべきラインを綺麗に引くために、

コンパスで円弧の線を描きました。

円の半径は少し大きめに6cmとしました。

そのラインに沿って彫刻刀で溝を彫りその溝に埋め込んだ針金を瞬間接着剤で固定

最後に、前回と同じ「粘着式道路ステッカー(シート)」を貼れば完了。

駅前バス停を何度でも通過する無限ループ軌道の完成です。

試運転!

なお、バスが停留所に数秒間停止する様子はフェイクです。

(続く)

お座敷レイアウトに都バス ― 2025年12月15日

(前回)からの続きです。

前回作ったNゲージ用「駅前セット」にはバス停がありました。

その前を都バスが通るようにしたいです。

バスコレ走行システムが使えると思います。

このバスコレの走行原理は以前に解明済みです。

バス前輪の走行舵に仕込まれた次の写真の磁石(マグネット)が

路面の裏側に仕込まれた次の写真の針金をなぞっていくのですね。

テーブルに針金をセロテープで張り付けて実験してみました。

完璧です。

さて、前回紹介した私の「半常設型レイアウト」の表面には

1.5mmのコルクが全面に貼られています。

この厚みを利用すれば針金を隠して路面を作れるかもしれません。

カッターナイフで次のように溝を切り

そこに針金を沈ませます。

最初は#30(約0.3mm)の針金を使いましたが、

これは少し深めに設置するとマグネットが検知しにくく

バスがまごつくことがありました。

それで、太さが倍の#22(約0.7mm)にしました。

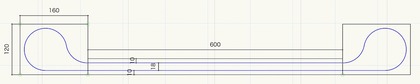

設計図は次の図です。

このようなループ状の無限軌道を考えました。

そして一応、直線部分一本のみ完成。

試走。

やっぱりコルクの路面は不陸が大きくスムーズな走行ではありませんね。

また、#22の針金ですと、ちょっとマグネットに近づきすぎると、

磁力が強くなりすぎて、というより針金とマグネットが

ピッタリ張り付いてバスはストップしてしまうことがありました。

針金とマグネットの距離を、市販商品のように厳密に管理することは難しすぎます。

それで方針転換。

厚手の紙に次の写真のように#30の針金を張り付けて、

その上をジオラマ製作用の「粘着式道路ステッカー(シート)」で覆います。

これは実に簡単に完成しました!

これであれば持ち運びも移設も簡単で、

まさにお座敷レイアウトにふさわしいです。

試走もOK。上出来!!!

と思ったら逆方向でカーブが回りきれず「都バス逸走!」

前回作ったNゲージ用「駅前セット」にはバス停がありました。

その前を都バスが通るようにしたいです。

バスコレ走行システムが使えると思います。

このバスコレの走行原理は以前に解明済みです。

バス前輪の走行舵に仕込まれた次の写真の磁石(マグネット)が

路面の裏側に仕込まれた次の写真の針金をなぞっていくのですね。

テーブルに針金をセロテープで張り付けて実験してみました。

完璧です。

さて、前回紹介した私の「半常設型レイアウト」の表面には

1.5mmのコルクが全面に貼られています。

この厚みを利用すれば針金を隠して路面を作れるかもしれません。

カッターナイフで次のように溝を切り

そこに針金を沈ませます。

最初は#30(約0.3mm)の針金を使いましたが、

これは少し深めに設置するとマグネットが検知しにくく

バスがまごつくことがありました。

それで、太さが倍の#22(約0.7mm)にしました。

設計図は次の図です。

このようなループ状の無限軌道を考えました。

そして一応、直線部分一本のみ完成。

試走。

やっぱりコルクの路面は不陸が大きくスムーズな走行ではありませんね。

また、#22の針金ですと、ちょっとマグネットに近づきすぎると、

磁力が強くなりすぎて、というより針金とマグネットが

ピッタリ張り付いてバスはストップしてしまうことがありました。

針金とマグネットの距離を、市販商品のように厳密に管理することは難しすぎます。

それで方針転換。

厚手の紙に次の写真のように#30の針金を張り付けて、

その上をジオラマ製作用の「粘着式道路ステッカー(シート)」で覆います。

これは実に簡単に完成しました!

これであれば持ち運びも移設も簡単で、

まさにお座敷レイアウトにふさわしいです。

試走もOK。上出来!!!

と思ったら逆方向でカーブが回りきれず「都バス逸走!」

回転半径が少し小さかったようですね。

(続く)

最近のコメント