▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

明治通り(千登世橋中学校)改造工事進む ― 2013年11月05日

これはグランド周囲の観覧席を撤去しているところですね。

観覧席は別な場所に設けて、ここは緑地になるそうです。

下の計画図が掲示されていました。

この図の「2-2断面」部分が上の写真の土が盛ってある所です。

観覧席は別な場所に設けて、ここは緑地になるそうです。

下の計画図が掲示されていました。

この図の「2-2断面」部分が上の写真の土が盛ってある所です。

教育委員会の臨時会における学校施設課長の報告によると、

「緑地は全体としては減少せず環境も良くなる」そうで、

保護者への説明会でも好評だったそうです。

でも、道路拡幅のために校庭が削られる訳ですから、

「この(工事の)連絡を受けて、私どもも大変苦慮しました」

と発言された教育長の感想も当然かと思います。

また、事業者(東京都建設局道路建設部)による自主アセスが公開されていました。

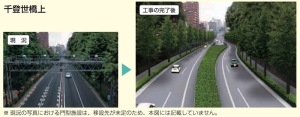

そこには千登世橋下のトンネルへの進入部分の完成予想図も載っていました。

上手に描くものですね。

千登世橋中学校側へ道路が湾曲しているのが分かります。

完成してしまえばそれほど違和感は感じないかな?

この絵のようにイチョウ並木が早く復活してほしいです。

千登世橋中学校側へ道路が湾曲しているのが分かります。

完成してしまえばそれほど違和感は感じないかな?

この絵のようにイチョウ並木が早く復活してほしいです。

(そのうち又、続報)

大正村の弁当屋さん ― 2013年11月10日

大企業の本社が、全て丸の内や大手町にあるとは限りません。

目白には大正製薬の本社があります。

私の友人で大正製薬への営業を担当していた人間は、

私が目白に住んでると言うと、「大正の近く?」とか聞いてきました。

また、大正の本社を知ってる人は

「そうそう、高戸橋近くの新目白通りに面した建物でしょう?」と言います。

でも、順番から言えば、大正本社が新目白通りに面して建てられたのではなく、

大正製薬のあった所に、後から新目白通りが通ったんですよね。

それだけ古い会社なんです。

だから目白でも学習院下のあたりは「大正村」と呼ばれるくらい、

グループ企業や関連施設があります。

そんな訳で、この大正村にある飲食屋さんは、

大正製薬の人達と持ちつ持たれつだったでしょう。

特に下の写真のこの道に面するお店は。

目白には大正製薬の本社があります。

私の友人で大正製薬への営業を担当していた人間は、

私が目白に住んでると言うと、「大正の近く?」とか聞いてきました。

また、大正の本社を知ってる人は

「そうそう、高戸橋近くの新目白通りに面した建物でしょう?」と言います。

でも、順番から言えば、大正本社が新目白通りに面して建てられたのではなく、

大正製薬のあった所に、後から新目白通りが通ったんですよね。

それだけ古い会社なんです。

だから目白でも学習院下のあたりは「大正村」と呼ばれるくらい、

グループ企業や関連施設があります。

そんな訳で、この大正村にある飲食屋さんは、

大正製薬の人達と持ちつ持たれつだったでしょう。

特に下の写真のこの道に面するお店は。

大正製薬の丁度裏手の道です。

秋から冬の午後になると、道と同じ方向に影が長く伸びます。

iphoneカメラを構えた私の影も、

秋から冬の午後になると、道と同じ方向に影が長く伸びます。

iphoneカメラを構えた私の影も、

前を行く女性たちに届きそうなくらい長いです。

それがこの道を更に裏道っぽく見せるのかも知れません。

でも実は50年前、新目白通りが影も形も無かった頃は、

それがこの道を更に裏道っぽく見せるのかも知れません。

でも実は50年前、新目白通りが影も形も無かった頃は、

こちらが目抜き通りだったはずです。

以前「学習院下に親切を売るお店」でも、この道を紹介したことがあります。

その時に、まだ親切を売っているかもしれないお店として、

おそばの「丸屋」さんを取り上げました。

このお店、この前閉店してしまいました。

以前「学習院下に親切を売るお店」でも、この道を紹介したことがあります。

その時に、まだ親切を売っているかもしれないお店として、

おそばの「丸屋」さんを取り上げました。

このお店、この前閉店してしまいました。

店頭の陳列棚から見本が消えています。

開店以来58年だそうです。残念です。

わたしはおそば屋さんのカツ丼が好きで、子供にも呆れられるくらいなんです。

最近はお弁当を買う若い人達が多いようですね。

この道沿いでも昼時には売っています。行列になります。

わたしはおそば屋さんのカツ丼が好きで、子供にも呆れられるくらいなんです。

最近はお弁当を買う若い人達が多いようですね。

この道沿いでも昼時には売っています。行列になります。

写真左から、

・べんとう屋

・タイ料理カオホーム

・レストラン プルメリア(PLUMERIA)

・(写真の外に)お弁当やまふじ

そう言えば、プルメリアってキョウチクトウ科の花ですね。

最初の写真で大正製薬の塀内側に見えている列植はキョウチクトウです。

そこから名付けたとすれば本当に企業城下町ですね。

お話変わって、上の写真のタイ料理店カオホームの場所には、

一年ほど前まで「プリックタイ」という、やはりタイ料理の店がありました。

・べんとう屋

・タイ料理カオホーム

・レストラン プルメリア(PLUMERIA)

・(写真の外に)お弁当やまふじ

そう言えば、プルメリアってキョウチクトウ科の花ですね。

最初の写真で大正製薬の塀内側に見えている列植はキョウチクトウです。

そこから名付けたとすれば本当に企業城下町ですね。

お話変わって、上の写真のタイ料理店カオホームの場所には、

一年ほど前まで「プリックタイ」という、やはりタイ料理の店がありました。

その筋では有名なお店だったらしいです。

上の二枚は約二年前の写真ですが、我家もその頃、良く行ってました。

店構えは三流(失礼!)、値段は二流、味は一流という、

上の二枚は約二年前の写真ですが、我家もその頃、良く行ってました。

店構えは三流(失礼!)、値段は二流、味は一流という、

コストバランスの微妙に優れているお店でした。

その跡を継ぐカオホーム、先日グリーンカレーのお弁当を買ってみたら、

とても美味しかったです。

このカオホーム、開店したての頃は店の外に貼り出したメニューに、

「ラーメソ」とか「ラソチ」とか書いてあって、思わず吹き出しました。

確かに片仮名で書くと、

その跡を継ぐカオホーム、先日グリーンカレーのお弁当を買ってみたら、

とても美味しかったです。

このカオホーム、開店したての頃は店の外に貼り出したメニューに、

「ラーメソ」とか「ラソチ」とか書いてあって、思わず吹き出しました。

確かに片仮名で書くと、

「そ」と「ん」って外国の方には区別がつきにくいですよね。

でも最近はOKです。

でも最近はOKです。

ちゃんと「ラーメン」「ランチ」って表記されています。

日本語力も向上してるようです。

カオホームとか昔のプリックタイを食べログで見ると、

日本語力も向上してるようです。

カオホームとか昔のプリックタイを食べログで見ると、

場所の紹介文がこんな感じです。

…大通りではなく、そこから一本入った道…

…大正製薬本社ビル 裏手の細い路地…

…途中で道があっているのか不安になるくらいお店のない場所…

かつての目抜き通りも、今はやっぱり裏道なのかな?

裏道かも知れませんが、歴史を知るとそれなりに風情のある道ですよ。

…大通りではなく、そこから一本入った道…

…大正製薬本社ビル 裏手の細い路地…

…途中で道があっているのか不安になるくらいお店のない場所…

かつての目抜き通りも、今はやっぱり裏道なのかな?

裏道かも知れませんが、歴史を知るとそれなりに風情のある道ですよ。

40年前の根津美術館の風景1 ― 2013年11月14日

約40年ぶりに南青山の根津美術館へ行ってきました。

1974年に訪問した時の写真が十数枚残っていて、

その風景が現在どうなっているかの確認です。

ほとんどの写真について、どこで何を撮ったものか判明しましたが、

最後まで分からなかったのが次の一枚です。(写真1)

1974年に訪問した時の写真が十数枚残っていて、

その風景が現在どうなっているかの確認です。

ほとんどの写真について、どこで何を撮ったものか判明しましたが、

最後まで分からなかったのが次の一枚です。(写真1)

一連の写真の最初の一枚でしたから、これは美術館の入口のはずです。

格調高い趣きのある門が写っています。

しかし、現在の入口は違ったものでした。

表参道駅から東へ歩くこと数分、交差点のすぐ脇に入口があります。(写真2)

格調高い趣きのある門が写っています。

しかし、現在の入口は違ったものでした。

表参道駅から東へ歩くこと数分、交差点のすぐ脇に入口があります。(写真2)

敷地の引きが無く、まるで裏口のようです。

しかも、ここから更に右側の駐車場に正面玄関が有るらしく、

建物の裏壁沿いの庇下を歩いて行く必要があります。

そのアプローチです。(写真3)

しかも、ここから更に右側の駐車場に正面玄関が有るらしく、

建物の裏壁沿いの庇下を歩いて行く必要があります。

そのアプローチです。(写真3)

なかなか印象的なアプローチになっていました。

丁度光の当たり具合が良かったのか、竹垣が美しいです。

まあ、配置計画上の欠点を、

このような見事な空間に作り上げたのは、さすがに美術館です。

とはいえ私の興味は、最初の写真の「門」がどうなったのかです。

自力ではそれっぽいものを見つけることができずに、

館内で係の方に写真を見せて尋ねたのですが、ご存知ではありませんでした。

諦めて、帰り際にミュージアムショップで土産物などを見ていました。

「根津美術館」という紹介本があって、パラパラめくっていると、

創立者根津嘉一郎のミニ伝記があり、

その中の一枚の写真が私の注意を引きました。

3cm角くらいの小さな写真ながら、そこには似た雰囲気の門が写っていました。

解説文には、

「青山自邸正門、現在の骨董通りに面していた」

とあります。

根津美術館は、もともと根津嘉一郎の自邸だった所に開設されたものです。

自邸の正門が、そのまま美術館の正門になるのは自然なことです。

早速「骨董通り」を探索です。

美術館のパンフを見る限りは、

丁度光の当たり具合が良かったのか、竹垣が美しいです。

まあ、配置計画上の欠点を、

このような見事な空間に作り上げたのは、さすがに美術館です。

とはいえ私の興味は、最初の写真の「門」がどうなったのかです。

自力ではそれっぽいものを見つけることができずに、

館内で係の方に写真を見せて尋ねたのですが、ご存知ではありませんでした。

諦めて、帰り際にミュージアムショップで土産物などを見ていました。

「根津美術館」という紹介本があって、パラパラめくっていると、

創立者根津嘉一郎のミニ伝記があり、

その中の一枚の写真が私の注意を引きました。

3cm角くらいの小さな写真ながら、そこには似た雰囲気の門が写っていました。

解説文には、

「青山自邸正門、現在の骨董通りに面していた」

とあります。

根津美術館は、もともと根津嘉一郎の自邸だった所に開設されたものです。

自邸の正門が、そのまま美術館の正門になるのは自然なことです。

早速「骨董通り」を探索です。

美術館のパンフを見る限りは、

美術館の敷地は骨董通りには接していないようです。

でも、もし繋がっているとすればこの辺、という場所を探しました。

そして、それらしい門柱と金属塀がありました。

下の写真がそれで、しかも美術館の屋外掲示板も立っています。(写真4)

でも、もし繋がっているとすればこの辺、という場所を探しました。

そして、それらしい門柱と金属塀がありました。

下の写真がそれで、しかも美術館の屋外掲示板も立っています。(写真4)

ここは、美術品の搬入車などの出入口っぽいです。

きっと昔は正門だった所を車用の出入口に変更し、

表参道駅に近い側に来館者用のエントランスを移したのでしょう。

とすれば、この金属塀の内側には

昔の格調高い「門」が残っているかも知れません。

しかし、残念ながら塀が高くて、跳び上がっても中は見えません。

それで、覗き屋よろしく車止めバリカーを乗り越え、

金属塀の上まで手を伸ばしてデジカメで内部を撮影しました。

でも、その場でモニタで確認すると「門」は写っていませんでした。

黒い金属の大型扉が写っているだけです。(写真5)

きっと昔は正門だった所を車用の出入口に変更し、

表参道駅に近い側に来館者用のエントランスを移したのでしょう。

とすれば、この金属塀の内側には

昔の格調高い「門」が残っているかも知れません。

しかし、残念ながら塀が高くて、跳び上がっても中は見えません。

それで、覗き屋よろしく車止めバリカーを乗り越え、

金属塀の上まで手を伸ばしてデジカメで内部を撮影しました。

でも、その場でモニタで確認すると「門」は写っていませんでした。

黒い金属の大型扉が写っているだけです。(写真5)

残念!!

証拠は見つけられませんでしたが、

多分、ここが昔の正門だったのだろう、

と思うことで探索を終えることにしました。

そして自宅に戻ってから念のため現在の写真を拡大してみると、ありました。

昔の風景の痕跡があったのです。

上の写真5の赤の矢印の所がそれです。

石灯籠の下半分が写っています。

その彫り模様が、昔の写真の石灯籠と同じでしょう?

執念深く探せば、出会えるものですね。

それにしても、日本や東洋の古美術品を蒐集している美術館が、

あの、私にとっても貴重な思い出の「門」を失う?なんて、

私には信じられません!(怒!)

ちなみに、美術館の庭園を散策している途中で、

一般の方があまり入り込まない脇道で撮影した一枚がありました。

「門」を探して歩き回っていた時に撮ったものです。(写真6)

証拠は見つけられませんでしたが、

多分、ここが昔の正門だったのだろう、

と思うことで探索を終えることにしました。

そして自宅に戻ってから念のため現在の写真を拡大してみると、ありました。

昔の風景の痕跡があったのです。

上の写真5の赤の矢印の所がそれです。

石灯籠の下半分が写っています。

その彫り模様が、昔の写真の石灯籠と同じでしょう?

執念深く探せば、出会えるものですね。

それにしても、日本や東洋の古美術品を蒐集している美術館が、

あの、私にとっても貴重な思い出の「門」を失う?なんて、

私には信じられません!(怒!)

ちなみに、美術館の庭園を散策している途中で、

一般の方があまり入り込まない脇道で撮影した一枚がありました。

「門」を探して歩き回っていた時に撮ったものです。(写真6)

この道をずっと先に行くと、

先ほどの無骨な黒の金属扉の内側に行き着くようです。

昔の「門」に行き着けば素晴らしいのに...

最後に写真番号ごとの撮影位置を下図に示します。

先ほどの無骨な黒の金属扉の内側に行き着くようです。

昔の「門」に行き着けば素晴らしいのに...

最後に写真番号ごとの撮影位置を下図に示します。

(続く)

40年前の根津美術館の風景2 ― 2013年11月18日

これが何だったのかは忘れました。面白い造形です。

根津美術館は古美術品だけでなく、回遊式の庭園でも有名です。

趣きのある茶室や、池に浮かべた和船?など、見どころたくさんです。(写真2-4)

根津美術館は古美術品だけでなく、回遊式の庭園でも有名です。

趣きのある茶室や、池に浮かべた和船?など、見どころたくさんです。(写真2-4)

その中でも私のお目当ては40年前の下の写真の建物です。

この風景を再確認する事が第一の目的です。(写真5)

これはすぐ見つかりました。

四つある茶室の内の一つ「弘仁亭」です。現在の姿はこうです。(写真6)

昔は三月、今年は十一月と訪れた季節が異なっているにしても、随分違った雰囲気ですね。

やっぱり、時代の空気というものでしょうか?

そして弘仁亭の脇には腰掛待合があります。

下の写真で、左が弘仁亭、右がその腰掛待合です。(写真7)

やっぱり、時代の空気というものでしょうか?

そして弘仁亭の脇には腰掛待合があります。

下の写真で、左が弘仁亭、右がその腰掛待合です。(写真7)

これを縦位置で撮るとまた面白いですよ。(写真8)

標準レンズの場合、縦位置にしてやっと空が写ります。

この腰掛待合に座った昔の写真が二枚ありました。

それぞれの現在の写真と比べてみると、細部まで見事に一致します。感激!(写真9・10)

この腰掛待合に座った昔の写真が二枚ありました。

それぞれの現在の写真と比べてみると、細部まで見事に一致します。感激!(写真9・10)

そして下地窓の露出した木舞竹について、その間隔や曲がり具合に注目しました。

どうも40年前の材料がそのまま古びた状態のようです。

思わず「良く生きてたね!」と竹に声を掛けたくなりました。

逆方向を撮影した旧新の写真が次です。(写真11・12)

どうも40年前の材料がそのまま古びた状態のようです。

思わず「良く生きてたね!」と竹に声を掛けたくなりました。

逆方向を撮影した旧新の写真が次です。(写真11・12)

私の座った場所には、現在の写真で何か注意札が置かれています。

でも「昭和49年3月14日タフちゃんここに座る」とか書かれている訳ではありません。

それから、腰掛待合の左側に「石塔婆」と表示された仏像が写っています。

こちらの仏様は、40年前と全く同じ位置にいらっしゃいます。

また、待合の丸柱を見ると、節の位置も全く同じですね。

いずれも歩いたり動いたりしないのですから、同じ位置で当然なのですが、何か嬉しいです。

最後に写真番号ごとの撮影位置の一部を下図に示します。

でも「昭和49年3月14日タフちゃんここに座る」とか書かれている訳ではありません。

それから、腰掛待合の左側に「石塔婆」と表示された仏像が写っています。

こちらの仏様は、40年前と全く同じ位置にいらっしゃいます。

また、待合の丸柱を見ると、節の位置も全く同じですね。

いずれも歩いたり動いたりしないのですから、同じ位置で当然なのですが、何か嬉しいです。

最後に写真番号ごとの撮影位置の一部を下図に示します。

(続く)

40年前の根津美術館の風景3 ― 2013年11月20日

これを探しました。探索の第一歩は、

・昔と同じ位置にある

・その場所の地形は変わらない

という前提で行います。

今回は、「緩い上り階段の突き当たりにある変な形の柱」を探す訳です。

そして出会いました。(写真2)

地面が敷石になっていました。足の感触が固いです。残念。

でも、地形的な条件はぴったりですね。左手前にサツキが植わっているのも同じです。

それに、石柱のこのユニークな形は間違えようがありません。

と確信したつもりが、脇に立っているクスノキを見て、「?」になりました。

石柱の頂部と同じ高さで三つの支幹に分かれている樹木です。

それが昔の写真では石柱の奥にあるのに、現在の写真では右脇です。

樹皮の裂け方とか全体的な樹形とかから判断して絶対同じもののはずなのに、2mほど移動しています。

「40年の間に少しずつ動いたのか?」

今も謎です。

石柱を逆から撮りました。(写真3・4)

でも、地形的な条件はぴったりですね。左手前にサツキが植わっているのも同じです。

それに、石柱のこのユニークな形は間違えようがありません。

と確信したつもりが、脇に立っているクスノキを見て、「?」になりました。

石柱の頂部と同じ高さで三つの支幹に分かれている樹木です。

それが昔の写真では石柱の奥にあるのに、現在の写真では右脇です。

樹皮の裂け方とか全体的な樹形とかから判断して絶対同じもののはずなのに、2mほど移動しています。

「40年の間に少しずつ動いたのか?」

今も謎です。

石柱を逆から撮りました。(写真3・4)

「望柱石」というものだそうです。

ペアにしてお墓に立てるものなんですね。

現在は、庭園と構内道路との境界に、出入口として設置されています。

さて、この望柱石の向かい側には収蔵庫が建っています。(写真5)

ペアにしてお墓に立てるものなんですね。

現在は、庭園と構内道路との境界に、出入口として設置されています。

さて、この望柱石の向かい側には収蔵庫が建っています。(写真5)

1990年に展示室を広げるため、新館として造られた建物です。

(2009年の新本館建設に併せて収蔵庫に改修)

この場所には昔、面白いスペースがありました。

上の写真とほぼ同じ位置にそのスペースへの入口がありました。

下の写真の階段がそれです。(写真6)

(2009年の新本館建設に併せて収蔵庫に改修)

この場所には昔、面白いスペースがありました。

上の写真とほぼ同じ位置にそのスペースへの入口がありました。

下の写真の階段がそれです。(写真6)

数段上ると広い「屋外サロン?」に出ました。(写真7・8)

用途不明の何とも「?」の空間でした。でも私はこういう場所が大好きなんです。

もう一度この場所に立ってみたかったです。

無くなってしまったのは本当に残念です!

しょうがないので、風景の痕跡を探す事にしました。

そして見つけました。

上の写真の左上に写っているマンションの高架水槽です。

次のように、収蔵庫の屋根越しに現在も私を迎えてくれました。(写真9)

もう一度この場所に立ってみたかったです。

無くなってしまったのは本当に残念です!

しょうがないので、風景の痕跡を探す事にしました。

そして見つけました。

上の写真の左上に写っているマンションの高架水槽です。

次のように、収蔵庫の屋根越しに現在も私を迎えてくれました。(写真9)

屋根の上に三つ並んだ構築物のうち、一番左です。

ちなみに一番右は東京ミッドタウンのタワーです。

例の六本木防衛庁跡地再開発で建てられた超高層ビルですね。

この40年間の風景の変化を実感します。

その中でこの高架水槽、良く残っていてくれました。

それにしても、先ほどの屋外サロン、本当は何なのでしょう?(写真10)

ちなみに一番右は東京ミッドタウンのタワーです。

例の六本木防衛庁跡地再開発で建てられた超高層ビルですね。

この40年間の風景の変化を実感します。

その中でこの高架水槽、良く残っていてくれました。

それにしても、先ほどの屋外サロン、本当は何なのでしょう?(写真10)

これって明らかにマントルピースですよね。

私の推測はこうです。

根津美術館の施設は、先の大戦による戦渦でその多くが焼失したそうです。

その時に、根津嘉一郎の旧居も焼けてしまったのでしょう。

そして広間にあったマントルピースだけは残ったので、それを補強し(裏側にコンクリートの塊が写ってます)、とりあえず屋外の休憩スペースとした。

重要性のない暫定的な施設なので、展示スペースの拡張の時に迷わず破壊してしまった。

失われた風景は、なぜか懐かしいです。

最後に写真番号ごとの撮影位置を下図に示します。

私の推測はこうです。

根津美術館の施設は、先の大戦による戦渦でその多くが焼失したそうです。

その時に、根津嘉一郎の旧居も焼けてしまったのでしょう。

そして広間にあったマントルピースだけは残ったので、それを補強し(裏側にコンクリートの塊が写ってます)、とりあえず屋外の休憩スペースとした。

重要性のない暫定的な施設なので、展示スペースの拡張の時に迷わず破壊してしまった。

失われた風景は、なぜか懐かしいです。

最後に写真番号ごとの撮影位置を下図に示します。

(続く)

最近のコメント