▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

真鍮電車のDCC化(2) ― 2018年07月08日

(前回)からの続きです。

アナログ運転の真鍮電車をデジタル化するに当たって、

私が工夫してみようと思ったのは、いつでもアナログに戻せる方式です。

一台で「どちらにも対応出来る!」という工夫は、

何か得した気分になれるし、技術屋的には、なかなか魅力的なテーマです。

もちろん、これには先達がいて、その先例を学びながら作業していきました。

結論から言うと、次のような配線の車両に仕立て直したのです。

アナログ運転の真鍮電車をデジタル化するに当たって、

私が工夫してみようと思ったのは、いつでもアナログに戻せる方式です。

一台で「どちらにも対応出来る!」という工夫は、

何か得した気分になれるし、技術屋的には、なかなか魅力的なテーマです。

もちろん、これには先達がいて、その先例を学びながら作業していきました。

結論から言うと、次のような配線の車両に仕立て直したのです。

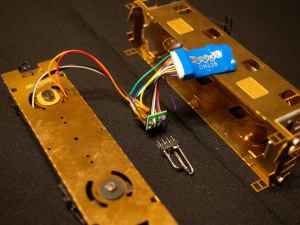

左から延びている4本の線は、集電装置(車輪)からの2本と、モーターへの2本。

右への3本は車両前後のヘッドライトへの配線です。

そして中央の8つの穴が「8ピンソケット」と呼ばれるコネクタです。

この8ピンソケットに繋がっている各色の線は、

右への3本は車両前後のヘッドライトへの配線です。

そして中央の8つの穴が「8ピンソケット」と呼ばれるコネクタです。

この8ピンソケットに繋がっている各色の線は、

国際規格に基づいて接続しています。

そして、私が今回購入したデコーダも同じ規格の8ピンプラグを持っているので、

ここに次のように差し込むだけで、実は「デジタル化」は完了です。

そして、私が今回購入したデコーダも同じ規格の8ピンプラグを持っているので、

ここに次のように差し込むだけで、実は「デジタル化」は完了です。

そして、問題の、アナログに戻す件の解決法はこうです。

これは「ダミープラグ」と呼ばれます。

デコーダを引き抜いて、その代わりにこのダミープラグを差し込めば、

アナログ線路の上を走行できるようになる、という代物です。

デジタルとアナログの行き来が自由になるわけです。

この「ダミープラグ」を設計することが、「工夫」の中身です。

ここで最初に戻って、デジタル化車両の仕組みを勉強してみます。

デコーダを引き抜いて、その代わりにこのダミープラグを差し込めば、

アナログ線路の上を走行できるようになる、という代物です。

デジタルとアナログの行き来が自由になるわけです。

この「ダミープラグ」を設計することが、「工夫」の中身です。

ここで最初に戻って、デジタル化車両の仕組みを勉強してみます。

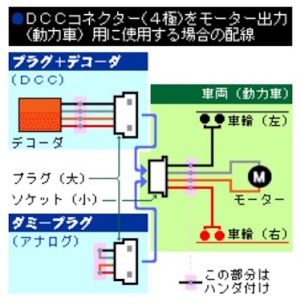

これは、鉄道模型のKATOのHPにある、DCCデコーダの接続図、

『両運転台車両のヘッド/テールライトをまとめて制御する場合

『両運転台車両のヘッド/テールライトをまとめて制御する場合

(単行運転車両等)』

から借用しました。

そして、このうち私の真鍮電車に該当する部分のみ表示すると、

から借用しました。

そして、このうち私の真鍮電車に該当する部分のみ表示すると、

次のようになります。

デコーダから延びている8本の線の関係が、だいぶ分かりやすくなりました。

そして、これを「4x2列の8ピン」の形状に移し替えてみると次のようになります。

そして、これを「4x2列の8ピン」の形状に移し替えてみると次のようになります。

これは、今回教科書として読んでいる、

「DCCで楽しむ鉄道模型」(松本典久著、オーム社発行)に掲載されている

「自作デコーダーチェッカー配線図」です。

このチェッカーを作っておくと、車両に取り付ける前のデコーダが、

仕様通りに作動するかどうかを、事前にチェックできる、というものです。

早速、作ってみました。

「DCCで楽しむ鉄道模型」(松本典久著、オーム社発行)に掲載されている

「自作デコーダーチェッカー配線図」です。

このチェッカーを作っておくと、車両に取り付ける前のデコーダが、

仕様通りに作動するかどうかを、事前にチェックできる、というものです。

早速、作ってみました。

デコーダを8ピンソケットに差し込み、

チェッカーをデジタル電源に繋いで、コントローラーを操作すると、

このように、進行方向のライトが点灯し、モーターもその方向に回りました。

このチェックが済めば、安心して車両に取り付けられますね。

このチェックが済めば、安心して車両に取り付けられますね。

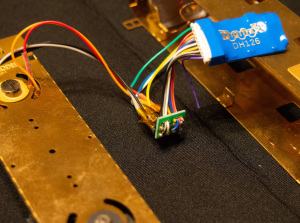

これが8ピンソケットにデコーダを取り付けたところ。

事前チェックが済んでいますから、蓋をしちゃっても大丈夫です。

そして、その8ピンソケットの手前に横たわっているのは、

これから説明するダミープラグの完成形です。

ということで、ここからは、本題の「ダミープラグ」の設計・製作の話です。

アナログ電源を適切にさばいて、

モーターとライトが適切に作動するための回路を考えました。

事前チェックが済んでいますから、蓋をしちゃっても大丈夫です。

そして、その8ピンソケットの手前に横たわっているのは、

これから説明するダミープラグの完成形です。

ということで、ここからは、本題の「ダミープラグ」の設計・製作の話です。

アナログ電源を適切にさばいて、

モーターとライトが適切に作動するための回路を考えました。

これは、メモ用紙へのスケッチですが、

鉛筆で書いたり、消したり、いかにもアナログなスケッチですね(^_^;)。

この回路を実現するには、次のようなダミープラグを作れば良いはず。

鉛筆で書いたり、消したり、いかにもアナログなスケッチですね(^_^;)。

この回路を実現するには、次のようなダミープラグを作れば良いはず。

どのピンとどのピンを直結させるか、

どのピンからどのピン方向に、ダイオードを設けるか、などを考えました。

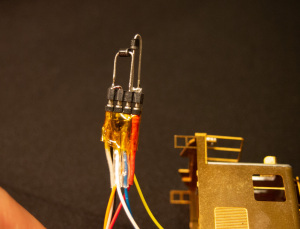

そして、不細工ながら完成!

どのピンからどのピン方向に、ダイオードを設けるか、などを考えました。

そして、不細工ながら完成!

これは最初の試作品なので、かなり不細工です。

でも、先ほどの「デコーダチェッカー」の8ピンに差し込んで、

アナログ電源をつないでみると、

アナログパワーパックの前進・後退レバーに合わせて、

モーターは回転し、ライトは点灯しました。

でも、先ほどの「デコーダチェッカー」の8ピンに差し込んで、

アナログ電源をつないでみると、

アナログパワーパックの前進・後退レバーに合わせて、

モーターは回転し、ライトは点灯しました。

OKです。

これで、8ピンソケットに「デコーダ」を差し込めばデジタル線路の上を走り、

「ダミープラグ」に差し替えればアナログ線路の上を走ることができる、

両対応の真鍮電車が完成したことになります。

この参考ページには次のような説明文がありました。

「KATOカスタムショップでは、日本形鉄道模型も手軽にDCCで遊べるよう、いろいろなアイテムをご用意しております。

ここでは、Nゲージ車両用デコーダも、HOゲージ車両用と同様に脱着可能なコネクター式にするためのアイテムをご紹介いたします。

このコネクターを使用すれば、1個のデコーダを複数の車両で使いまわしたり、車両をDCC線・アナログ線のどちらでも使用できるようにすることが可能です。

お客様ご自身でのコネクター化が可能なほか、KATOカスタムショップでのコネクター化加工サービスも承っております。」

このように述べられているのですが、

ここでは、Nゲージ車両用デコーダも、HOゲージ車両用と同様に脱着可能なコネクター式にするためのアイテムをご紹介いたします。

このコネクターを使用すれば、1個のデコーダを複数の車両で使いまわしたり、車両をDCC線・アナログ線のどちらでも使用できるようにすることが可能です。

お客様ご自身でのコネクター化が可能なほか、KATOカスタムショップでのコネクター化加工サービスも承っております。」

このように述べられているのですが、

このページは既に何年も更新されていません。

だから、ここに紹介されている商品は、もう販売されていないものが多いです。

KATOも当初は、

だから、ここに紹介されている商品は、もう販売されていないものが多いです。

KATOも当初は、

「日本形鉄道模型も手軽にDCCで遊べる」ことを目指したようですが、

うまく行かなかったのでしょうか?

すると、ここはDCCの墓場で、私は入門と同時に墓場行きなの?

最近のコメント