▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

コシナレンズのヘリコイドグリス交換 ― 2015年04月03日

何となく気分が晴れなかった日の夜、

心安らかに眠りにつくためにどうするか?

私の友人で「行き先も決めず車で夜道を走る」と答えた人がいました。

この気持って分かりますよね。

自分の指示通り忠実に走ってくれる車って、心許せる家臣なのでしょう。

私の場合、昔のフィルムカメラを手に取って、

何となくピントを合わせたり、シャッターボタンを押したりします。

車やカメラに、トランキライザーの役割を果たしてもらう訳です。

でも、カメラを手にして心が休まるのは、調子の良い機械に限ります。

たまたま手にしたカメラが不調だったりすると、

「何でだ?どこが悪いんだ?」と修理屋の気持になってしまいます。

先日の夜、手にしたカメラ"コシナCT-1 Super"がまさにそれでした。

心安らかに眠りにつくためにどうするか?

私の友人で「行き先も決めず車で夜道を走る」と答えた人がいました。

この気持って分かりますよね。

自分の指示通り忠実に走ってくれる車って、心許せる家臣なのでしょう。

私の場合、昔のフィルムカメラを手に取って、

何となくピントを合わせたり、シャッターボタンを押したりします。

車やカメラに、トランキライザーの役割を果たしてもらう訳です。

でも、カメラを手にして心が休まるのは、調子の良い機械に限ります。

たまたま手にしたカメラが不調だったりすると、

「何でだ?どこが悪いんだ?」と修理屋の気持になってしまいます。

先日の夜、手にしたカメラ"コシナCT-1 Super"がまさにそれでした。

プラスチックを多用した安いカメラなのですが、造りがしっかりしているので、

メカニカルな動作のフィーリングがとても良い機械なのです、普段は。

それが、先日、カメラを構えてレンズの距離環(下の写真)を回すと、

スカスカと、いわゆるヘリコイドグリスが抜けた状態であると同時に、

ギコギコと、何か引っかかるようにバッドフィーリングでした。

メカニカルな動作のフィーリングがとても良い機械なのです、普段は。

それが、先日、カメラを構えてレンズの距離環(下の写真)を回すと、

スカスカと、いわゆるヘリコイドグリスが抜けた状態であると同時に、

ギコギコと、何か引っかかるようにバッドフィーリングでした。

これは全くいただけません。

だいたい、昔のマニュアルフォーカスレンズを好む人の大半は、

この距離合わせの感触を楽しんでいると言っても過言ではありません。

眠りにつくのは後回しにして、早速、修理に取りかかりました。

まず、ゴムアダプターでレンズの飾りリングを回します。

だいたい、昔のマニュアルフォーカスレンズを好む人の大半は、

この距離合わせの感触を楽しんでいると言っても過言ではありません。

眠りにつくのは後回しにして、早速、修理に取りかかりました。

まず、ゴムアダプターでレンズの飾りリングを回します。

外れました。

この状態でレンズ本体と外環の隙間から奥を覗き込むと、

次のように銀色のネジ切りが見えます。

これが、ヘリコイドです。

ここのグリスを入替え補充するのが、今回の修理の目的です。

レンズを正面から見ると、

レンズを正面から見ると、

距離環の奥にビスが三本見えます。

これを外すと距離環と本体を分離できて作業し易くなります。

ついでにレンズの後ろ側のマウント部の金属も外します。

これを外すと距離環と本体を分離できて作業し易くなります。

ついでにレンズの後ろ側のマウント部の金属も外します。

外れた金属のリングは次のように結構複雑な部品が付いていました。

こういうものは、ただちに記録写真を撮ることが大切です。

万一バラバラになってしまうと、当初の状態が分からずに、

再組み立て出来なくなる恐れがあるからです。

デジカメが無い時代の職人さんは、

作業過程を記録するために一々スケッチを描いたそうです。

大変でしたね。

取り敢えず、距離環(右)と絞り環(左)が外れました。

万一バラバラになってしまうと、当初の状態が分からずに、

再組み立て出来なくなる恐れがあるからです。

デジカメが無い時代の職人さんは、

作業過程を記録するために一々スケッチを描いたそうです。

大変でしたね。

取り敢えず、距離環(右)と絞り環(左)が外れました。

古いグリスを綿棒等で除去します。

長年の汚れで真っ黒でした。

新しいグリスを塗るのですが、種類があります。

硬めのS-30と柔らかめのS-10です。

新しいグリスを塗るのですが、種類があります。

硬めのS-30と柔らかめのS-10です。

これを適当に配合することで、好みの硬さを実現します。

私は硬めのヘリコイドが好きなので、まずS-30だけを使いました。

次のように綿棒でヘリコイドの溝に塗り付けては回し、

少しずつ馴染ませていきます。

私は硬めのヘリコイドが好きなので、まずS-30だけを使いました。

次のように綿棒でヘリコイドの溝に塗り付けては回し、

少しずつ馴染ませていきます。

さて、これで良いフィーリングになるはずなのですが、

まだ、ギコギコ言うのが直りません。

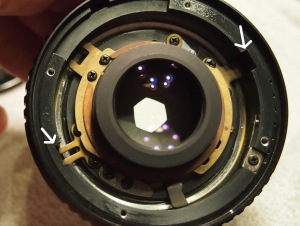

良く観察すると、レンズの後ろ側に問題がありました。

距離環を回転させた時に、

レンズ本体が前後への動きだけをするように制御する溝がありました。

上写真の白矢印の二ケ所です。

この溝をレンズ本体の金属ガイドが摺動する時に、

プラスチックの溝と擦れてギコギコ言っていたのでした。

ここにも少量のグリスを塗りました。

グリス交換は終了しましたが、実はこの後が大変。

一旦バラしたレンズは、無限遠が狂うので、その調整が必要になります。

そのため、次のようにレンズ本体と距離環を仮止めします。

レンズ本体が前後への動きだけをするように制御する溝がありました。

上写真の白矢印の二ケ所です。

この溝をレンズ本体の金属ガイドが摺動する時に、

プラスチックの溝と擦れてギコギコ言っていたのでした。

ここにも少量のグリスを塗りました。

グリス交換は終了しましたが、実はこの後が大変。

一旦バラしたレンズは、無限遠が狂うので、その調整が必要になります。

そのため、次のようにレンズ本体と距離環を仮止めします。

仮止め状態では距離環の動きはヘリコイドに伝わらないので、

上の写真の白矢印「微調整用」とある小穴に細いドライバを入れて回転させ、

レンズを少しずつ前後させ、無限遠の対象物にピントを合わせます。

今回は深夜の作業だったので、遠方の高層ビルの赤色灯に合わせました。

そして、距離環の距離指標の無限印を、レンズ中央のガイド線にあわせ、

上の写真の白矢印「微調整用」とある小穴に細いドライバを入れて回転させ、

レンズを少しずつ前後させ、無限遠の対象物にピントを合わせます。

今回は深夜の作業だったので、遠方の高層ビルの赤色灯に合わせました。

そして、距離環の距離指標の無限印を、レンズ中央のガイド線にあわせ、

仮止めしていたビスの本締めを行います。

そして完成!!

当初の快適な操作感が甦りました。

しかし、この形式のレンズは初めて手掛けるものだったので、

作業途中は、試行錯誤の繰り返しでした。

そのため修理が完了したのは、もう夜が明けそめた頃。

心安らかに眠りにつくために手にしたカメラだったのに、

それが不調だったおかげで、寝床につくどころか徹夜する破目になりました。

しかし、この形式のレンズは初めて手掛けるものだったので、

作業途中は、試行錯誤の繰り返しでした。

そのため修理が完了したのは、もう夜が明けそめた頃。

心安らかに眠りにつくために手にしたカメラだったのに、

それが不調だったおかげで、寝床につくどころか徹夜する破目になりました。

最近のコメント