▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

渡月橋と天龍寺 ― 2018年02月01日

(前回)からの続きです。

おおむね好天に恵まれた今回の京都旅行、

正月の二日には「嵐山」方面へ行ってみることにしました。

まずは、「渡月橋」とその近くの「天龍寺」へ。

JRに乗車して「嵯峨嵐山駅」まで来ました。

おおむね好天に恵まれた今回の京都旅行、

正月の二日には「嵐山」方面へ行ってみることにしました。

まずは、「渡月橋」とその近くの「天龍寺」へ。

JRに乗車して「嵯峨嵐山駅」まで来ました。

あまり観光地らしくない駅でしたが、

暫く歩いてメインの道路に出ると急に賑やかになり、

目的地への途中にある「嵐電嵐山駅」では、

各種のアジア語が飛び交っていました。

暫く歩いてメインの道路に出ると急に賑やかになり、

目的地への途中にある「嵐電嵐山駅」では、

各種のアジア語が飛び交っていました。

定番の渡月橋越しに嵐山を眺める風景。

紅葉の季節の美しさはさぞ、と思わせるものがありますね。

寒風の中、一応対岸に渡って見返してみるのも定番か。

寒風の中、一応対岸に渡って見返してみるのも定番か。

次に、近くの天龍寺へ回り、まず大方丈前の庭園を鑑賞。

こちらは開山『夢窓』国師の作庭によるもので、

周辺の山々を借景にした池泉回遊式の庭園です。

この庭園と嵐山電鉄をジオラマで再現して、

鉄道模型を走らせたら面白いだろうな、などと『夢想』しました。

この写真で左手に写っている小山に上がると、

境内の伽藍越しに京の街が見下ろせます。

周辺の山々を借景にした池泉回遊式の庭園です。

この庭園と嵐山電鉄をジオラマで再現して、

鉄道模型を走らせたら面白いだろうな、などと『夢想』しました。

この写真で左手に写っている小山に上がると、

境内の伽藍越しに京の街が見下ろせます。

そのため、ここは「望京の丘」と名付けられています。

この高低差を巧みに利用した伽藍配置の妙に感心。

やはりジオラマ鉄道模型でも、

山あり川ありトンネルありの立体化が楽しいですからね。

さて、私たち、連日の一万歩越えの強行軍ながら、

嵐山まで来たからにはと、

徒歩で嵯峨野の「常寂光寺」を目指すことにしました。

(常寂光寺は40数年前にも来たことがあります)

この高低差を巧みに利用した伽藍配置の妙に感心。

やはりジオラマ鉄道模型でも、

山あり川ありトンネルありの立体化が楽しいですからね。

さて、私たち、連日の一万歩越えの強行軍ながら、

嵐山まで来たからにはと、

徒歩で嵯峨野の「常寂光寺」を目指すことにしました。

(常寂光寺は40数年前にも来たことがあります)

嵯峨野の常寂光寺 ― 2018年02月07日

これは、45年前に見た常寂光寺の多宝塔です。

この現在の姿を見に来ました。

まず山門をくぐり、

この現在の姿を見に来ました。

まず山門をくぐり、

受付を過ぎると次の仁王門が見えます。

奥に階段が見えますね。

結構急勾配の石階段です。

結構急勾配の石階段です。

この石階段を登るのは大変と思う方のために緩勾配の脇道が用意されていました。

「末吉坂」という目出度い名前が付いていました。

そして階段を登りきると本堂があり、

その本堂の裏手に重文「多宝塔」の案内板がありました。

そして階段を登りきると本堂があり、

その本堂の裏手に重文「多宝塔」の案内板がありました。

次が多宝塔の現在の姿。

四方八方から眺めましたよ。

ちょっと異国趣味を思わせるような不思議な形態です。

家に帰ってから多宝塔について少し勉強しました。

すると、昭和46年(古い!)彰国社発行の「日本建築史図集」に、

似た建物が二つ載っていました。

その写真と解説文を載せます。

ちょっと異国趣味を思わせるような不思議な形態です。

家に帰ってから多宝塔について少し勉強しました。

すると、昭和46年(古い!)彰国社発行の「日本建築史図集」に、

似た建物が二つ載っていました。

その写真と解説文を載せます。

つまり、多宝塔とは円形平面の上に方形の屋根をかけたもので、

密教とともに伝来した新しい建築形式、ということなんですね。

昔と変わらぬ多宝塔の姿に安心して観光終了。

帰り道、本堂の前(石階段の頂上)から、

京の街が一望できました。

密教とともに伝来した新しい建築形式、ということなんですね。

昔と変わらぬ多宝塔の姿に安心して観光終了。

帰り道、本堂の前(石階段の頂上)から、

京の街が一望できました。

小倉山の南面に展開される常寂光寺でこその眺望です。

この眺めも「重文」に値します。

そして次の目的地「落柿舎」を目指しました。

この眺めも「重文」に値します。

そして次の目的地「落柿舎」を目指しました。

嵯峨野の落柿舎 ― 2018年02月14日

垣根越しに、茅葺き屋根の質素な建物が写っているでしょう。

これしか撮らなかったのは、多分フィルムがもったいなかったからでしょうが、

それはともかく、

この一枚に落柿舎の特徴が全ておさめられているとも言えます(強弁)。

今年の京都旅行では、

落柿舎の前に訪れた常寂光寺から0.1km歩いたところに、次の看板があり、

これしか撮らなかったのは、多分フィルムがもったいなかったからでしょうが、

それはともかく、

この一枚に落柿舎の特徴が全ておさめられているとも言えます(強弁)。

今年の京都旅行では、

落柿舎の前に訪れた常寂光寺から0.1km歩いたところに、次の看板があり、

そこから0.2km遠方(写真右奥)に落柿舎が見えました。

昔の姿と同じですね。

ブルーガイドには

「俳人向井去来の草庵跡。現在の建物は明治時代の再興。簡素な門をつけたかや葺きの草庵で、門口には主人の在宅を告げる蓑と笠が掛けてある。」

と解説されています。

入口の門を近くから撮るとこういう佇まいです。

昔の姿と同じですね。

ブルーガイドには

「俳人向井去来の草庵跡。現在の建物は明治時代の再興。簡素な門をつけたかや葺きの草庵で、門口には主人の在宅を告げる蓑と笠が掛けてある。」

と解説されています。

入口の門を近くから撮るとこういう佇まいです。

券売所(札所)にて手渡されたパンフに配置図がありました。

門をくぐって正面に「本庵」、その左側に「次庵」があります。

門をくぐって正面に「本庵」、その左側に「次庵」があります。

この配置図の右上に「蓑と笠」のイラストがありますが、

実物もこの通りでしたよ。

実物もこの通りでしたよ。

実は、45年前の写真を注意深く確認したところ、

垣根の上にこの蓑と笠がちょこっと写っていました。

次庵がなかなかの佇まいでした。

垣根の上にこの蓑と笠がちょこっと写っていました。

次庵がなかなかの佇まいでした。

ここの和室は、申し込めば使わせてくれるそうです。

(室料700円/1人で句会席や茶会等に利用できる)

(室料700円/1人で句会席や茶会等に利用できる)

この写真の通り、良い句が浮かびそうな和室であります。

この次庵の縁側前の沓脱ぎ石(踏石)には、竹製の下駄が揃えてありました。

この次庵の縁側前の沓脱ぎ石(踏石)には、竹製の下駄が揃えてありました。

すごく履きにくそうな下駄ですが、美しい!

踏石と下駄の風情に、痺れるほどの美意識を感じました。

俳人の感性って半端でないです。

この日は嵐山から嵯峨野まで、渡月橋・天龍寺・常寂光寺・落柿舎と巡り、

体力の限界にきたので、市内に戻ることにしました。

そして後日、昔のアルバムから45年前の嵯峨野遊山の写真を見つけて、

それを時系列に並べてみたら次のようでした。

踏石と下駄の風情に、痺れるほどの美意識を感じました。

俳人の感性って半端でないです。

この日は嵐山から嵯峨野まで、渡月橋・天龍寺・常寂光寺・落柿舎と巡り、

体力の限界にきたので、市内に戻ることにしました。

そして後日、昔のアルバムから45年前の嵯峨野遊山の写真を見つけて、

それを時系列に並べてみたら次のようでした。

左から2枚分、常寂光寺の多宝塔と落柿舎の本庵は記憶にも残っている写真でした。

それに対して、右の二枚は分かりませんでした。「どこの写真だろう?」

でも、この疑問も、右から2枚目の写真を拡大して解決しました。

それに対して、右の二枚は分かりませんでした。「どこの写真だろう?」

でも、この疑問も、右から2枚目の写真を拡大して解決しました。

写真中央に丸窓があるでしょう?

これは、祇王寺草庵の吉野窓ですね。

祇王寺のHPにも次のように掲載されているから間違いないです。

これは、祇王寺草庵の吉野窓ですね。

祇王寺のHPにも次のように掲載されているから間違いないです。

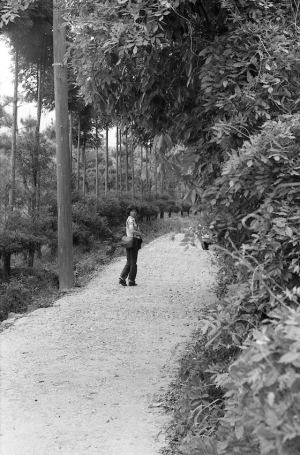

とすると先ほどの時系列写真の中央に写っている小径の写真は、

落柿舎から徒歩で祇王寺に向かうところなのですね。

次に拡大してみました。

落柿舎から徒歩で祇王寺に向かうところなのですね。

次に拡大してみました。

いかにも嵯峨野の小径っぽい風情です。

残念!この写真があることを今回の旅行前に認識していれば、

小径の現在の様子を確認するために、もう少し足を延ばしたのに。

本当に残念ですが、その楽しみは次回にまわします。

その次回があれば、その時は祇王寺にも行って、吉野窓の草庵や、

先ほどの時系列写真の右端に写っていた表門も確認したいです。

祇王寺のHPを見てみると、淡彩の素敵な境内図がありました。

残念!この写真があることを今回の旅行前に認識していれば、

小径の現在の様子を確認するために、もう少し足を延ばしたのに。

本当に残念ですが、その楽しみは次回にまわします。

その次回があれば、その時は祇王寺にも行って、吉野窓の草庵や、

先ほどの時系列写真の右端に写っていた表門も確認したいです。

祇王寺のHPを見てみると、淡彩の素敵な境内図がありました。

中央に「表門」上端に「草庵」の絵が粋に可愛く表現されています。

ちなみにブルーガイドの祇王寺の解説には、

「平清盛の寵愛を失った白拍子(舞姫)祇王が、妹の祇女、母の刀自とともに髪をおろして結んだ庵が始まりである。のちの恋敵ともいえる仏御前も加わり、4人の女は愛憎を超えてともに仏門に身を置いた。」

とあります。

今度の京都旅行が楽しみ!

(続く)

ちなみにブルーガイドの祇王寺の解説には、

「平清盛の寵愛を失った白拍子(舞姫)祇王が、妹の祇女、母の刀自とともに髪をおろして結んだ庵が始まりである。のちの恋敵ともいえる仏御前も加わり、4人の女は愛憎を超えてともに仏門に身を置いた。」

とあります。

今度の京都旅行が楽しみ!

(続く)

京都観光も大詰めの仁和寺 ― 2018年02月21日

(前回)からの続きです。

京都観光旅行も残り1日となった日の朝、

この日は「世界文化遺産」をテーマに、

「仁和寺」と「龍安寺」を訪れることにしました。

『徒然草』にも「仁和寺にある法師...」と記されたあの仁和寺と、

「虎の子渡し」の名で知られる石庭を持つ龍安寺です。

まず、仁和寺。

ここを訪れるのは始めてです。

京都観光旅行も残り1日となった日の朝、

この日は「世界文化遺産」をテーマに、

「仁和寺」と「龍安寺」を訪れることにしました。

『徒然草』にも「仁和寺にある法師...」と記されたあの仁和寺と、

「虎の子渡し」の名で知られる石庭を持つ龍安寺です。

まず、仁和寺。

ここを訪れるのは始めてです。

この壮大な二王門から境内に入りました。

今日も青空が広がり、本当に観光日和。

入ったところの左手に仁和寺御殿の拝観券売り場。

入ったところの左手に仁和寺御殿の拝観券売り場。

世界文化遺産に登録されたことと、

徒然草に登場するお寺であることが「売り」になっていますね。

そして御殿に入ります。

徒然草に登場するお寺であることが「売り」になっていますね。

そして御殿に入ります。

御殿の各建物は次のような回廊で繋がっており、

これを巡ると、様々な景色が展開し、なかなか面白いです。

この建物群の中央にある寝殿の南側には、

白砂を敷き詰めた、次のようなシンプルな庭が広がっていました。

この建物群の中央にある寝殿の南側には、

白砂を敷き詰めた、次のようなシンプルな庭が広がっていました。

一方、次の板塀を境とした北側(写真左手)には、

池泉回遊式の庭園がしつらえてあります。

この石橋のある池と白砂敷の白洲からなる北庭は

特別名勝に指定されているそうです。

写真右手遠方には同じ仁和寺の五重塔が見えています。

聳えているように感じるのは、

ちょっと小高いところに立っているからです。

ついでに五重塔まで足を延ばしました。

特別名勝に指定されているそうです。

写真右手遠方には同じ仁和寺の五重塔が見えています。

聳えているように感じるのは、

ちょっと小高いところに立っているからです。

ついでに五重塔まで足を延ばしました。

青空を背景にした五重塔が見事。

ところが、この後、いかにも京都らしい天気の急変を体験しました。

五重塔を見物した僅か10分後の帰途、

まだ境内にいるうちに雪が降り出したのです。

ところが、この後、いかにも京都らしい天気の急変を体験しました。

五重塔を見物した僅か10分後の帰途、

まだ境内にいるうちに雪が降り出したのです。

作られた記憶「龍安寺の石庭」 ― 2018年02月25日

石段を登りきった所に聳える庫裏とか、

印象的な風景のはずですが、記憶に残っていません。

そして、お目当ての方丈前の庭園を鑑賞しました。

そして、お目当ての方丈前の庭園を鑑賞しました。

油土塀に白砂の筋目、意味深な石の配置など、

こちらの記憶は鮮明ですね。

室内に次のような説明書きがありました。

こちらの記憶は鮮明ですね。

室内に次のような説明書きがありました。

この見取り図上は15個の石が描かれていますが、

実際には、どの方角から見ても、

全ての石を一度に見ることはできません。

実際には、どの方角から見ても、

全ての石を一度に見ることはできません。

記憶には良く残っているこの石庭の景色を、再度写真に撮りました。

後日、昔の写真と見比べて、

これらの石の配置が、変化していないことを確認するのも楽しいだろう、

と思っていました。

ところが!

家に帰ってから、昔のアルバムをいくら探しても、

石庭の写真は見つかりませんでした。それどころか、

そもそも龍安寺のものと思われる写真は一枚もありませんでした。

ここで私にとんでもない疑念が湧き起こってきました。

「ひょっとしたら、龍安寺にはこれまで一度も行ったことがなかったのでは?」

有名な石庭の写真を何度も何度も見たために、

実際に鑑賞したかのような気分になっていたのではないか?

いわば、偽りの記憶が、いつの間にか作られたのかも知れません。

そういえば、私の好きだった昔のTVドラマシリーズ、

「ミステリーゾーン(The Twilight Zone)」の中に、

『記憶の値段(The Mind of Simon Foster)』

というのがありました。

あらすじを紹介しますと、こんな話です。

......不景気で食い詰めたサイモン・フォスターは、

質入れするものも底をつき途方に暮れていました。

すると、いかにも怪しげな質屋の主人から、

「お前さんの記憶を売らないか」と持ちかけられます。

何でも、他人の脳から抜き取った「幸福の記憶」を、

(もちろん違法ながら)金持ちが買うのだそうです。

抜き取られた方からは、その記憶は失われてしまいます。

ただし、失われるのはその瞬間の記憶だけで、

その前後の記憶は変わらずに残る仕組みです。

あまりに唐突な話に一旦は怯んだサイモンも、

金が欲しくて、ついにその誘いに応じることになりました。

抜き取り作業といっても、ちょっと椅子に座って、

その間、額にケーブルの端子を貼り付けるだけの、

とても簡単なことでした。

そして、その手軽さに慣れてしまったフォスターは、

・幼き日の誕生日の、プレゼントとケーキと両親の笑顔

・ハイスクールの最後、仲間と祝った卒業式の一日

・初恋の彼女と不器用に愛を誓い合った夜

などの記憶を、次々と手放していくのでした......

私に「石庭」の記憶がありながら、

龍安寺の他の風景については何も覚えていないのは、

「石庭」の記憶を金で買ったからなのか?

ミステリーゾーンの状態にそっくりですね。

今回の龍安寺観光の話に戻りますと、

方丈の北側の庭には、次の写真の蹲踞(つくばい)がありました。

龍安寺にこの蹲踞があることは始めて知ったような気がします。

後日、昔の写真と見比べて、

これらの石の配置が、変化していないことを確認するのも楽しいだろう、

と思っていました。

ところが!

家に帰ってから、昔のアルバムをいくら探しても、

石庭の写真は見つかりませんでした。それどころか、

そもそも龍安寺のものと思われる写真は一枚もありませんでした。

ここで私にとんでもない疑念が湧き起こってきました。

「ひょっとしたら、龍安寺にはこれまで一度も行ったことがなかったのでは?」

有名な石庭の写真を何度も何度も見たために、

実際に鑑賞したかのような気分になっていたのではないか?

いわば、偽りの記憶が、いつの間にか作られたのかも知れません。

そういえば、私の好きだった昔のTVドラマシリーズ、

「ミステリーゾーン(The Twilight Zone)」の中に、

『記憶の値段(The Mind of Simon Foster)』

というのがありました。

あらすじを紹介しますと、こんな話です。

......不景気で食い詰めたサイモン・フォスターは、

質入れするものも底をつき途方に暮れていました。

すると、いかにも怪しげな質屋の主人から、

「お前さんの記憶を売らないか」と持ちかけられます。

何でも、他人の脳から抜き取った「幸福の記憶」を、

(もちろん違法ながら)金持ちが買うのだそうです。

抜き取られた方からは、その記憶は失われてしまいます。

ただし、失われるのはその瞬間の記憶だけで、

その前後の記憶は変わらずに残る仕組みです。

あまりに唐突な話に一旦は怯んだサイモンも、

金が欲しくて、ついにその誘いに応じることになりました。

抜き取り作業といっても、ちょっと椅子に座って、

その間、額にケーブルの端子を貼り付けるだけの、

とても簡単なことでした。

そして、その手軽さに慣れてしまったフォスターは、

・幼き日の誕生日の、プレゼントとケーキと両親の笑顔

・ハイスクールの最後、仲間と祝った卒業式の一日

・初恋の彼女と不器用に愛を誓い合った夜

などの記憶を、次々と手放していくのでした......

私に「石庭」の記憶がありながら、

龍安寺の他の風景については何も覚えていないのは、

「石庭」の記憶を金で買ったからなのか?

ミステリーゾーンの状態にそっくりですね。

今回の龍安寺観光の話に戻りますと、

方丈の北側の庭には、次の写真の蹲踞(つくばい)がありました。

龍安寺にこの蹲踞があることは始めて知ったような気がします。

これは禅の格言を石に刻んだ蹲踞で、

中央の「口」の文字を含めて周辺の漢字を読み繋いでいくと、

「吾唯足知(われただたるをしる)」となるんですね。

「足ることを知っているものは貧しくても富んでいる」の意です。

この格言は、私が幼い頃から心に刻んでいるもので、

この教えにより、私は何事においても贅沢を控えるようになりました。

そのように、私にとって特別な文言ですから、

もし以前に龍安寺でこの蹲踞を見たことがあるのであれば、

必ず記憶に残っているはずです。

それが残っていなかったということは、

やっぱり龍安寺を訪れるのは今回が初めてなのかも知れません。

さて、先ほどの格言「吾唯足知」に幼き私が親しんだ理由は、

馴染みのお寺の境内に、この格言を記した池があったからです。

その池の写真を年代順に三枚、以下に載せます。

2005年の8月15日にデジカメ " NIKON_E4100 " で撮影

中央の「口」の文字を含めて周辺の漢字を読み繋いでいくと、

「吾唯足知(われただたるをしる)」となるんですね。

「足ることを知っているものは貧しくても富んでいる」の意です。

この格言は、私が幼い頃から心に刻んでいるもので、

この教えにより、私は何事においても贅沢を控えるようになりました。

そのように、私にとって特別な文言ですから、

もし以前に龍安寺でこの蹲踞を見たことがあるのであれば、

必ず記憶に残っているはずです。

それが残っていなかったということは、

やっぱり龍安寺を訪れるのは今回が初めてなのかも知れません。

さて、先ほどの格言「吾唯足知」に幼き私が親しんだ理由は、

馴染みのお寺の境内に、この格言を記した池があったからです。

その池の写真を年代順に三枚、以下に載せます。

2005年の8月15日にデジカメ " NIKON_E4100 " で撮影

2008年の8月15日にデジカメ " RICOH_Caplio_GX100 " で撮影

2010年の7月27日にデジカメ " OLYMPUS_E-P3 " で撮影

この日は母の三年祭でした。

しかし、こんな風に、来るたびに違うカメラを持っていると、

母から贅沢を戒められそうだな。

(デジカメ " OLYMPUS_TOUGH " による京都旅行の記録、終わり)

しかし、こんな風に、来るたびに違うカメラを持っていると、

母から贅沢を戒められそうだな。

(デジカメ " OLYMPUS_TOUGH " による京都旅行の記録、終わり)

最近のコメント