▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

嵯峨野の落柿舎 ― 2018年02月14日

垣根越しに、茅葺き屋根の質素な建物が写っているでしょう。

これしか撮らなかったのは、多分フィルムがもったいなかったからでしょうが、

それはともかく、

この一枚に落柿舎の特徴が全ておさめられているとも言えます(強弁)。

今年の京都旅行では、

落柿舎の前に訪れた常寂光寺から0.1km歩いたところに、次の看板があり、

これしか撮らなかったのは、多分フィルムがもったいなかったからでしょうが、

それはともかく、

この一枚に落柿舎の特徴が全ておさめられているとも言えます(強弁)。

今年の京都旅行では、

落柿舎の前に訪れた常寂光寺から0.1km歩いたところに、次の看板があり、

そこから0.2km遠方(写真右奥)に落柿舎が見えました。

昔の姿と同じですね。

ブルーガイドには

「俳人向井去来の草庵跡。現在の建物は明治時代の再興。簡素な門をつけたかや葺きの草庵で、門口には主人の在宅を告げる蓑と笠が掛けてある。」

と解説されています。

入口の門を近くから撮るとこういう佇まいです。

昔の姿と同じですね。

ブルーガイドには

「俳人向井去来の草庵跡。現在の建物は明治時代の再興。簡素な門をつけたかや葺きの草庵で、門口には主人の在宅を告げる蓑と笠が掛けてある。」

と解説されています。

入口の門を近くから撮るとこういう佇まいです。

券売所(札所)にて手渡されたパンフに配置図がありました。

門をくぐって正面に「本庵」、その左側に「次庵」があります。

門をくぐって正面に「本庵」、その左側に「次庵」があります。

この配置図の右上に「蓑と笠」のイラストがありますが、

実物もこの通りでしたよ。

実物もこの通りでしたよ。

実は、45年前の写真を注意深く確認したところ、

垣根の上にこの蓑と笠がちょこっと写っていました。

次庵がなかなかの佇まいでした。

垣根の上にこの蓑と笠がちょこっと写っていました。

次庵がなかなかの佇まいでした。

ここの和室は、申し込めば使わせてくれるそうです。

(室料700円/1人で句会席や茶会等に利用できる)

(室料700円/1人で句会席や茶会等に利用できる)

この写真の通り、良い句が浮かびそうな和室であります。

この次庵の縁側前の沓脱ぎ石(踏石)には、竹製の下駄が揃えてありました。

この次庵の縁側前の沓脱ぎ石(踏石)には、竹製の下駄が揃えてありました。

すごく履きにくそうな下駄ですが、美しい!

踏石と下駄の風情に、痺れるほどの美意識を感じました。

俳人の感性って半端でないです。

この日は嵐山から嵯峨野まで、渡月橋・天龍寺・常寂光寺・落柿舎と巡り、

体力の限界にきたので、市内に戻ることにしました。

そして後日、昔のアルバムから45年前の嵯峨野遊山の写真を見つけて、

それを時系列に並べてみたら次のようでした。

踏石と下駄の風情に、痺れるほどの美意識を感じました。

俳人の感性って半端でないです。

この日は嵐山から嵯峨野まで、渡月橋・天龍寺・常寂光寺・落柿舎と巡り、

体力の限界にきたので、市内に戻ることにしました。

そして後日、昔のアルバムから45年前の嵯峨野遊山の写真を見つけて、

それを時系列に並べてみたら次のようでした。

左から2枚分、常寂光寺の多宝塔と落柿舎の本庵は記憶にも残っている写真でした。

それに対して、右の二枚は分かりませんでした。「どこの写真だろう?」

でも、この疑問も、右から2枚目の写真を拡大して解決しました。

それに対して、右の二枚は分かりませんでした。「どこの写真だろう?」

でも、この疑問も、右から2枚目の写真を拡大して解決しました。

写真中央に丸窓があるでしょう?

これは、祇王寺草庵の吉野窓ですね。

祇王寺のHPにも次のように掲載されているから間違いないです。

これは、祇王寺草庵の吉野窓ですね。

祇王寺のHPにも次のように掲載されているから間違いないです。

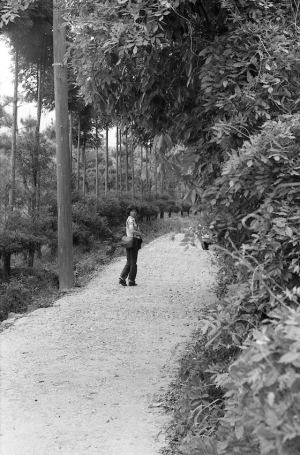

とすると先ほどの時系列写真の中央に写っている小径の写真は、

落柿舎から徒歩で祇王寺に向かうところなのですね。

次に拡大してみました。

落柿舎から徒歩で祇王寺に向かうところなのですね。

次に拡大してみました。

いかにも嵯峨野の小径っぽい風情です。

残念!この写真があることを今回の旅行前に認識していれば、

小径の現在の様子を確認するために、もう少し足を延ばしたのに。

本当に残念ですが、その楽しみは次回にまわします。

その次回があれば、その時は祇王寺にも行って、吉野窓の草庵や、

先ほどの時系列写真の右端に写っていた表門も確認したいです。

祇王寺のHPを見てみると、淡彩の素敵な境内図がありました。

残念!この写真があることを今回の旅行前に認識していれば、

小径の現在の様子を確認するために、もう少し足を延ばしたのに。

本当に残念ですが、その楽しみは次回にまわします。

その次回があれば、その時は祇王寺にも行って、吉野窓の草庵や、

先ほどの時系列写真の右端に写っていた表門も確認したいです。

祇王寺のHPを見てみると、淡彩の素敵な境内図がありました。

中央に「表門」上端に「草庵」の絵が粋に可愛く表現されています。

ちなみにブルーガイドの祇王寺の解説には、

「平清盛の寵愛を失った白拍子(舞姫)祇王が、妹の祇女、母の刀自とともに髪をおろして結んだ庵が始まりである。のちの恋敵ともいえる仏御前も加わり、4人の女は愛憎を超えてともに仏門に身を置いた。」

とあります。

今度の京都旅行が楽しみ!

(続く)

ちなみにブルーガイドの祇王寺の解説には、

「平清盛の寵愛を失った白拍子(舞姫)祇王が、妹の祇女、母の刀自とともに髪をおろして結んだ庵が始まりである。のちの恋敵ともいえる仏御前も加わり、4人の女は愛憎を超えてともに仏門に身を置いた。」

とあります。

今度の京都旅行が楽しみ!

(続く)

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2018/02/14/8787547/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。