▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

GS645とAcrosで池袋 ― 2020年01月17日

これは法明寺の裏口です(多分)。

このカメラはブローニーフィルムで15枚撮りです。

普通このタイプは16枚撮りなのですが、

GS645は万一のコマ被り等を避けるために、

15枚に抑えているそうです。

それだけ「写真」にこだわっているのでしょうね。

そんな15枚の撮影と現像が済み、その中で、

私好みの一枚と言えそうなのが最初の「裏口」写真です。

随分と存在感のある裏口でしょう。

でも、実際にこの扉が開いて、

人が出入りしているのを見たことはありません。

使われることのない裏口ですが、

風格は、次の山門に負けていませんよね。

ちなみに、この山門の左手を池袋方面に抜ける次の細道に面して、

この裏口があります。

Rollei35で暮れの神楽坂と赤城神社 ― 2020年01月07日

ローライ35という、個性的で魅力のある、

でも、使いにくいカメラがあります。

どんな点が使いにくいかというと、

・まず携帯方法。

この写真のRollei35には、純正品のリストストラップと、

三脚穴にねじ込む方式のネックストラップの両方が付いています。

実際には、このうちどちらかを選ぶことになります。

カッコ良いのはリストストラップなのですが、

私は、撮影時以外は両手がフリーになるネックストラップが好みです。

でも、それを装着すると、

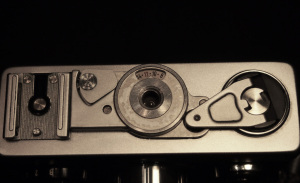

次のフィルムカウンターが隠れてしまって、

何枚撮影したか分からなくなってしまいますね。

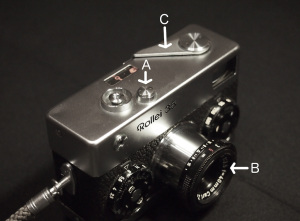

・それから沈胴式レンズの格納方法

この写真の[A]ボタンを押しながら、

[B]を回してロックを解除してボディに押し込むのですが、

その前に[C]のレバーで一枚分巻き上げておく必要があります。

この[C]を忘れたまま押し込もうとすると、壊れてしまうのですね。

・そして、これは本当にどうかな?、と思うのが電池の収納方法

何と裏蓋を開けて、更に、

フィルムパトローネ収納場所の奥の蓋を開けて、

[+]と[-]の方向を注意深く見極めながら、納めなければならないのです。

このローライ35は英国のエリザベス女王の愛機でもあったのですが、

女王にこの作業をさせるのは酷ですよね。

(まあ、御付きのものが代行したのでしょうが)

と、そんなカメラなのに、時々、持ち歩きたくなります。

それは、このカメラが何とも「カッコ良い」だけでなく、

なぜか私好みの写真が撮れてしまうからです。

不思議なことがあるもんですね。

そして「年末年始はモノクロの季節」と感じている私は、

Rollei35にフジAcros100を詰めて、

師走の神楽坂に出かけました。

その成果。

次は赤城神社に移り何枚かパチリ。

それと、このカメラはフィルムを装填するのも面倒くさいのですが、

コンパクトなサイズのためか、上手に装填すると、

36枚撮りフィルムで、40枚も撮れてしまいます。

その辺は腕の見せ所で、うまく40枚撮れれば、自慢できますよ。

(誰も褒めてくれないけれど)

EL-Nikkorでオートフォーカス ― 2019年12月31日

(前回)からの続きです。

前回取り上げた「PentaxSV」+「EL-Nikkor 1:4 75mm」は、

ここに写っているアダプターを介して組み合わせた場合、

ヘリコイド繰り出し量にして約1〜2mm分のオーバーインフでした。

これを言い換えれば、レンズとフィルム面の離隔距離がもう少し大きくても、

無限遠にピントを合わせることが可能と言うことですね。

一方、一眼レフカメラのフランジバックについて調べてみると、

・写真左:ペンタックスSV(M42)が、45.5mmに対して、

・写真右:ニコンF2は、46.5mmとわずか「1mm」長いだけです。

ということは、

前回のオーバーインフ約1〜2mm分が生きてきます。

「ニコンF2」と、前回の「組み合わせレンズ」との間に、

何かその程度の厚みのものを挟み込んでも、

無限遠にピントが来るわけです。

そこに期待して、M42→Nikon_F のアダプターを買ってみました。

『Pixco マウントアダプター M42レンズ-Nikon カメラボディー対応』

という商品です。

当然中国製の格安品、送料込みの 619円でした。

厚みは約1mm。

挟み込むのにちょうど良いアダプターのはずです。

今回は、ニコンF2のボディに対してではなく、

一足飛びに「Sonyα7II」に装着してしまいました。

それでも、特に難しいことはなく、

・Nikon F → Leica M

・Leica M → NEX

を余分につけるだけですね。

すなわち、次の写真の左側の二つを付け足しただけです。

全部組み合わせたのが次の状態。

何か寸詰まりの恐竜のような形ですが、

これが、「AF仕様に変貌したNikkor引伸しレンズ」の姿です。

カメラに装着するとこう。

ほんの僅かヘリコイドを繰り出してあげると、

無限遠が出ました。

想定通りです。

その状態で、あとはノータッチ、

完璧なオートフォーカスができました。

絞りをF5.6に設定し、あとは全てAutoで撮った実写例。

・明治通りの銀杏並木

・日出優良商店会の居酒屋

・同じく蕎麦屋「あさひ」(ここで昼食)

・公園のキャッチボール

・出来立てホヤホヤの「イケバス」

・イケバスに再度遭遇

最後の一枚が動体ボケしていますが、

それ以外は、キレキレの写りです。

「EL-Nikkor 1:4 75mm」は、

もともと6x6フィルム用の引伸しレンズなので、

普通のフルサイズイメージに対しては余裕ありすぎなくらいです。

ちなみに、この状態のExifは次のように記録されていました。

このうち注意しなければいけない点は、次のとおり。

・露光量は実絞り(今回はf/5.6)に関係なくf/2.0と表記されてしまう。

・レンズ焦点距離はLM-EA7での任意の設定値が記録される。

この設定値によりボディ内手ブレ補正が働くので、一応設定してみた。

ただし、75mmという選択肢は無いので、それに近い90mmを選択した。

・レンズ名はなぜかこのように表記された(LM-EA7とすれば良いのに?)

まあ、撮影記録として何かの役に立つとしたら、

シャッタースピードとISO値、でしょうか。

(続く)

6年前の明治通りの風景 ― 2019年12月18日

(前回)からの続きです。

「PentaxSV」+「EL-Nikkor 1:4 75mm」という、

普通ではあり得ない組み合わせで撮影した中の一コマに、

次の風景がありました。

明治通りを、学習院下付近の歩道橋から撮影したものです。

同じ「PentaxSV」に標準レンズ「55mm 1:1.8」をつけて、

6年前に撮影した次のものと比較してみましょう。

それぞれ、12月と2月の写真なので、

イチョウの葉の様子が違うのは当然として、

それ以外の一番大きな違いは、正面の超高層ビルが、

サンシャイン60から豊島区役所(マンション併設)に変わったことです。

(サンシャイン60は消えたわけではなく、後ろに隠れています)

また、道路左側のイチョウが伐採され、

歩道が中学校の敷地側に拡幅されていることも目立ちます。

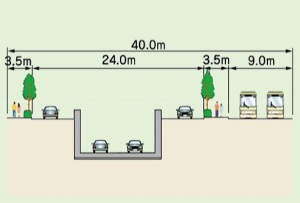

この道路の現状は「環状第5の1号線」事業による仮の姿で、

数年後には、ここの風景は大変貌を遂げるはずです。

(道路中央部の二車線が掘割形式になるそうです)

に記しました。

そうなることが決まっているなら、

その姿を早くみてみたいですね。

そして、その新しい風景を、今度はどんなカメラで撮影することになるのか、

今からちょっと楽しみです。

ちなみに、完成イメージが東京都建設局のHPに載っていました。

区役所の裏に隠れたはずのサンシャイン60が、

再度立派な姿を見せています。

本当にこの通りの風景にするなら、

豊島区役所の超高層ビルを、解体撤去しなければなりません。

笑える。

掘割部の断面図は次の通り

(続く)

PentaxSVに引伸し機用レンズ ― 2019年12月16日

各種レンズアダプターで遊んでいるうちに、

6年前に修理したフィルムカメラの「PentaxSV」に、

引伸し機用レンズの「EL-Nikkor 1:4 75mm」を装着して、

撮影できることを発見しました。

7年前にオリンパスPEN E-P3にて使用した

「BORGアダプター」の再利用です。

この時は、次のような組み合わせで撮影していました。

今考えると、高価でものすごく贅沢な組み合わせです。(ほとんどバカ)

今回はそのうち、次のものを使用してみました。

これで、M42マウントのカメラでピント合わせができるのです。

若干オーバーインフ気味になりますので、

ヘリコイドを1〜2mm繰り出してやると、無限遠にピントが来ます。

最短では3mほどまで近づけます。

露出計とフードを装備して臨戦態勢を整えました。

うまい具合に二眼レフ「Ricoh FLEX」の被せ式フードがピッタリでした。

手持ちの機材だけでも、工夫すれば色々遊べるものですね。

フィルムを詰めて、早速、目白のイチョウを撮影に。

そして現像。

なかなか良さげ!

明治通りのイチョウが丁度見頃でした。

千登世橋の上では、

「都電とイチョウ」に挑戦しているカメラマンが多数。

目白不動金乗院の敷地にも、敷き詰められたような落ち葉。

鬼子母神のイチョウも、もちろん見頃。

午後の日差しがイチョウを美しく見せていました。

(続く)

最近のコメント