▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

PentaxSVに引伸し機用レンズ ― 2019年12月16日

各種レンズアダプターで遊んでいるうちに、

6年前に修理したフィルムカメラの「PentaxSV」に、

引伸し機用レンズの「EL-Nikkor 1:4 75mm」を装着して、

撮影できることを発見しました。

7年前にオリンパスPEN E-P3にて使用した

「BORGアダプター」の再利用です。

この時は、次のような組み合わせで撮影していました。

今考えると、高価でものすごく贅沢な組み合わせです。(ほとんどバカ)

今回はそのうち、次のものを使用してみました。

これで、M42マウントのカメラでピント合わせができるのです。

若干オーバーインフ気味になりますので、

ヘリコイドを1〜2mm繰り出してやると、無限遠にピントが来ます。

最短では3mほどまで近づけます。

露出計とフードを装備して臨戦態勢を整えました。

うまい具合に二眼レフ「Ricoh FLEX」の被せ式フードがピッタリでした。

手持ちの機材だけでも、工夫すれば色々遊べるものですね。

フィルムを詰めて、早速、目白のイチョウを撮影に。

そして現像。

なかなか良さげ!

明治通りのイチョウが丁度見頃でした。

千登世橋の上では、

「都電とイチョウ」に挑戦しているカメラマンが多数。

目白不動金乗院の敷地にも、敷き詰められたような落ち葉。

鬼子母神のイチョウも、もちろん見頃。

午後の日差しがイチョウを美しく見せていました。

(続く)

ミノルタCLE+ニコンS用レンズで撮影 ― 2019年12月09日

(前回)からの続きです。

前回、" Amedeo Adapter " を用いて、

ニコンS用レンズの「NIKKOR-P・C 1:2.5 f=10.5cm」を、

ライカMマウント用の中望遠レンズに変貌させました。

ということは、何の違和感もなく、

私の " ミノルタ Minolta CLE " で使えるわけです。

試しにファインダーを覗いて見ると、

距離計との連動もバッチリでした。

市販の多くのアダプターは、

製作精度にアラウアンスを持たせるため、

ややオーバーインフ気味に仕上げるのが常識です。

ところが驚いたことに、このアメデオアダプターは、

アラウアンスが「完全にゼロ」でした。

レンズの距離環を無限遠に合わせると、

距離計の二重像もピッタリ一致!

そこまで調整しているとは、さすが手作り!です。

このカメラとレンズの組み合わせで、おとめ山周辺を Walk & Shoot 。

結果を現像して見るとこう。

さらに、スキャナーでMacに取り込んでピントの具合を見てみると、

OKそうです。

次の写真は、途中で撮影した日立目白クラブ工事中。

それから、冬場の公園の景色。

いかにも中望遠レンズの写り方ですね。

ところが、次の二枚はフレーミングに若干疑問ありでしょう?

何か被写体を中途半端に切り取っていますよね。

なぜこうなったかというと、

実はファインダーを覗いても、

写る範囲を正確に把握できなかったからです。

その理由。

これまで常用していたライカM用の中望遠レンズは、

次の「フォクトレンダー アポランター90mm/f3.5」です。

これは、元々バルナックライカのL39スクリューマウント用のレンズですが、

L39→Mへの変換アダプター

これをつけることによって、Mマウントレンズになるのです。

そして、この変換アダプターに(28-90)と記されている通り、

これをカメラに装着すると、

自動的に中望遠90mm相当のフレーム枠が、

ファインダー内に表示されるのです。

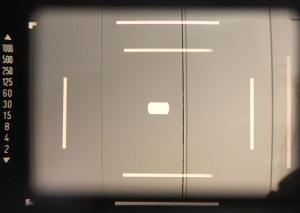

次の写真の中央部に、4つのカギ型が見えているでしょう。

実際にフィルムに記録されるのは、この狭い範囲の風景だけなんです。

ところが、アメデオアダプターには、

さすがに、レンズの焦点距離をボディに伝達する機能はありません。

まあ、装着するレンズは、その時々でまちまちだから当然ですね。

その結果、今回のNikkor 10.5cmレンズを装着しても、

次のように普段通り、広角28mmと標準40mmのフレームしか現れません。

実は、非常に用心深い私にとって、

この事態はアダプター購入前に想定していたことでした。

だから、今回の試写の前に、

次の中望遠用ビューファインダーを誂えていたのでした。

写真中央の「Canon 100」と書かれているのがそれですね。

それなのに、今回、試写に連れて行くのを忘れてしまったのです。

というのは、このこれまでの " Walk & Shoot " では、

特に、別途ビューファインダーを用意しなくても済んでたからです。

というわけで、次回の試写では、次の装備で出かけなければ。

何となく「従軍カメラマン」のような物々しさですね。

(終り)

ニコンS用レンズ→ライカMアダプター ― 2019年12月05日

(前回)からの続きです。

前回紹介した" Amedeo Adapter "、

α7シリーズ用の「LM-EA7」と組み合わせると、

ライカMマウントのレンズがオートフォーカスで使えました。

そして、実はそれ以上に興味を惹かれた特徴は、

フィルムライカの距離計にも連動するようになる、ということでした。

ニコンSのレンズがM型ライカで使えるの?

NikonSが採用したコンタックス方式の連動距離計は、

ライカ方式とは別物のはずですよね。

その謎を解き明かすために、

まずはM型ライカの連動距離計のお勉強。

(基本的にはL39スクリューマウントのバルナックライカも同じです)

次はM型ライカの日本製カメラとして評判の高い、

ミノルタCLE用の標準レンズ40mmの側面写真。

左側に少し見えているネジ山が、距離調節用のヘリコイドです。

そして、これは左側(ボディの奥側)に寄っている状態です。

次はヘリコイドを繰り出して近距離に焦点を合わせた状態。

ヘリコイドは右側に動いて、鏡胴の中に隠れています。

このように焦点調節の動作に連れてヘリコイドが移動し、

その動きがボディの「コロ」に伝わります。

コロとは次の写真中央の円筒形の部材ですね。

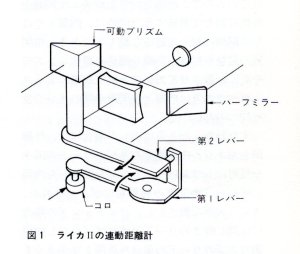

この方式を図式化したものがありました。

(出典:カメラレビュー別冊クラシックカメラ専科「ライカ型カメラ」

「レンジファインダーのメカニズム」金野剛志)

では、ニコンSの方式とどう違うのかというと、そんなに違いませんでした。

これはニコンS2のマウント部分を覗いた写真ですが、

中央奥に、同じようなコロが見えていますね。

これに接しているヘリコイドが前後すると、コロも同調し、

連動距離計にその動きが伝わる、という機構は全く同じです。

ただし、そのヘリコイドが、

レンズに付いているのがライカ方式

カメラに付いているのがニコン(コンタックス)方式なんですね。

そして、このライカMレンズのヘリコイドとバヨネット爪を、

NikonSボディのマウント部のみと合体させたものが、

次の写真下の「アメデオアダプター」なのでした。

この写真はアダプタの正面を見ていますが、

次のように側面から見るとヘリコイドのネジ切り部が見えます。

これはライカMレンズのヘリコイドと同じ形状ですね。

では、ニコンSの標準レンズを嵌めてみましょう。

次のようになります。Mマウントレンズに変貌です。

この写真は無限遠にピントを合わせた状態なので、

ヘリコイドが最奥まで行っています。

次はレンズ部分を回転させて、近くに焦点を合わせてみます。

鏡胴が右側へ繰り出された分、ヘリコイドが隠れています。

このように、レンズの回転に連れてヘリコイドが前後に動く量を、

ライカのそれと合わせているので、

M型ライカの連動距離計とうまい具合に連動するわけです。

こうして、ニコンS用レンズのうち、

「内爪方式」の標準レンズについては、

" Amedeo Adapter "と協調する原理が確認できました。

では「外爪方式」の広角・望遠レンズはどうでしょうか?

実は、外爪方式という分類は若干不正確で、

本来は「外爪内爪併用方式」と言ったほうが分かりやすいです。

というのは、外爪方式のレンズには、

ボディ側バヨネットの内爪(ということはヘリコイドとも)

と連動して回転する内爪も付いているのです。

次の写真がそうですね。

アメデオアダプタを嵌めて見ると次の状態です。

レンズとアダプタの内爪同士がしっかり噛み合っています。

これで、

レンズの距離環の回転

→レンズ内爪の回転

→マウントアダプタのヘリコイドの回転と前後の繰り出し

→コロの移動

→連動距離計の動作

の関連が理解できました。

次が「NIKKOR-P・C 1:2.5 f=10.5cm」にアメデオアダプターを装着して、

ニコンレンズをライカMマウントレンズに変貌させたところ。

ニコンS用レンズでオートフォーカス ― 2019年11月26日

(前回)からの続きです。

世の中に数多あるレンズアダプターの中でも、

最高峰と思えるものを前回見つけました。

その名は、"Amedeo Adapter"。

Venezuela製の高精度アダプターです。

ベネズエラのアメディオさんが、自宅の工房で製造しているのですね。

あまりに趣味的すぎて、日本国内ではほとんど売れなかったようです。

現在、まともに扱っている店舗は、ほぼゼロでしょう。

それに、どこかのカメラ屋さんで見つけることができても、

とても高価です。

私は、アメディオさん自身のebay店でmake offerして、

送料込みでもかなり安く買うことができました。

ちなみに、商品説明文は次のようでした。

" Nikon S rangefinder lenses to Leica M3 M8 M9 adapter ring.

Nikon Nikkor S to Leica M mount adapter. "

届いた商品を、まず、Nikon_S2のマウントと比較。同じ形状でしょう?

これを「LM-EA7」と二段重ねにしてα7IIに取り付けたのが、次の左。

ニコンS用レンズをオートフォーカスで使用する準備完了です。

次の Nikkor f=5cm の標準レンズを取り付けて見ます。

そしてオートフォーカス撮影開始。

学習院馬術部の大イチョウ。

ニコンのレンズは、一般にコントラストが高いと言われていますが、

この写真の高コントラストは、デジタルセンサーの特性でもあるのかな。

次は、高戸橋のハト。

同写真の拡大。

オートフォーカスによるピント合わせはOKですね。

明治通りの歩道橋の上から、

「あ!あのタクシーに手を上げてる女性を撮ろう」という、

咄嗟の時でも、十分高速にピント合わせができました。

ところで、このレンズ、

優秀だけれども絞り開放では少し甘めの画質になるのは、

他のレンズと同様です。

やはり、f4〜8まで絞ることが望ましいです。

一方、「LM-EA7」の取り扱い説明書には、

「レンズの絞りを絞ると合焦速度が遅くなりピントが迷いやすくなります」

として、

「開放絞りでピントを合わせた後に、必要な値まで絞ること」

を推奨しています。

とは言え、一々この絞り込み動作をするのは面倒なので、

f5.6程度までは、そのままオートフォーカスさせました。

それでもAFは効きました。

以下に実例で、絞り込みによる画質比較をしました。

歩道橋から池袋方面を、絞り開放のf2で撮影、

f5.6で撮影、

5.6の方が、さすがにキリッ!としています。

高戸橋の交差点を通過する都電をf2で撮影、

f5.6で撮影、

学習院下のバス停とイチョウを撮影、f2、

f5.6、

(続く)

ニコンS用レンズ→NEXアダプター ― 2019年11月19日

(前回)からの続きです。

「ニコンS2」の標準レンズを「ソニーα7II」で使用するために、

『ニコンS(Nikon S)→ SONY-NEX』

という変換アダプターを探し始めた時、

私を一番困惑させたのは、その値段でした。

一応、何種類か存在するものの、

次に例示するように、全てが非常に高価なものでした。

1.キポン KIPON_CRF-NEX_I

これは、前回ふれた内爪・外爪の両方式のレンズに対応しています。

内爪部にヘリコイドを備えているので、

内爪式標準レンズをつけた場合は、

そのヘリコイドでピント調節ができるのですね。

2.焦点工房 SHOTEN CRF-SE II

この製品も、内爪・外爪の両方式のレンズに対応しています。

アダプター全体を繰り出すヘリコイドを備えているのが特徴で、

外爪式の広角・望遠レンズを装着すると、

マクロレンズになりますね。

3.コシナ S→VMアダプター+VM-E Close Focusアダプター

これは、内爪用のバヨネットを持つアダプターと

ヘリコイドアダプターを組み合わせる方式です。

面白い方法ですが、外爪に対応していないのが残念です。

と、この三種類、

いずれも楽しそうな製品なのですが、何と言っても価格がネック。

ちょっと遊び気分で買う感じではないです。

いずれも製造は中止されているので、レア物の値段になっています。

というわけで、名の通ったメーカーの製品を入手するのは諦めて、

(前々回)紹介した、ノーブランドの手作り品を購入したわけなのです。

改めてこのアダプターを眺めてみると、次のような状況でした。

一部が消されていますが、「L39-NEX」と読めますね。

すなわち、土台となっているのは次の製品のようです。

これは、ライカスクリューマウントのレンズを、

SONYαシリーズに使用するためのアダプターです。

ということは、この製品のスクリュー部分に

ジャンクカメラから切り出したマウント部のみを、

強引に押し込んだもの、

それが、私の購入したアダプター、という訳ですね。

ここで、もう1ステップ、考えを進めてみます。

先ほど、コシナの「S→VMアダプター」を取り上げました。

これは内爪方式にしか対応していませんでしたが、

少しばかりモディファイすれば、

内爪・外爪の両方式に対応した製品も作れるはずです。

そして、その製品のボディ側マウント形状が、

汎用性のあるライカマウント(L39 or M)でできていれば、

ニコンSマウント→ライカマウント→SONY-NEX(α)マウント

となるアダプター二段重ねの図式を完成させるのは容易なはずです。

と予想して、そんな製品を探して見たところ、見つかりました!!

次の写真の一番手前に光り輝くリングが見えるでしょう?

これが求めていたアダプターです。

ちなみに、α7II本体との間に置いてあるものは、

中間に挟むべきアダプターで、二種類あります。

求めていたアダプターを、左側の普通の、

「ライカマウント→SONY-NEXアダプター」と次のように重ねれば、

ごく普通のニコンSマウント→SONY-NEXアダプターとなります。

また、写真右側の「LM-EA7」と組み合わせれば、次の通り、

何と「オートフォーカス」の「Nikon_S→NEX adapter」となるはずです。

これってマニア度から言えば、最強のアダプターではないでしょうか?

(続く)

最近のコメント