▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

ニコンS用レンズをα7に(続き) ― 2019年11月13日

(前回)からの続きです。

ニコンS(Nikon S)→ SONY-NEX

という珍しい変換アダプターを購入し、試写してみたのが前回。

アダプターとS用レンズは、

次の写真の「内爪」部分が噛み合って固定されました。

この機会にニコンS型のマウントについて勉強してみると、

レンズ固定に使用される「爪」には、

標準レンズ用の「内爪」と、

広角・望遠レンズ用の「外爪」があるそうです。

この写真でもわかるように、

私の入手したアダプターには、どちらの爪も用意されていました。

ということは、この外爪を生かすレンズも欲しいですね。

それで買ってみましたよ。

" NIKKOR-P・C 1:2.5 f=10.5cm " です。

105mmでなく、10.5cmと呼ばれているところが「時代」ですね。

なぜこのレンズを選んだかというと、そう、この焦点距離が好きなんです。

以前、「Nikonのガチャガチャ」なる記事で、

私が「ニコン Nikon F2」を使用していた40年前の愛用レンズ

「NIKKOR-P・C Auto 1:2.5 f=105mm」を、

再入手した話を書いたことがありました。

次の写真の右側のレンズです。

この時も、既に105mm(写真左のAi-Sタイプ)を持っているにも関わらず、

昔の外観が懐かしく、この梅鉢リングの105mmを入手したのです。

というわけで、結局、ニコンの10.5cm(105mm)が三本揃いました。

左がレンジファインダーのニコンSマウント用、

右の二本が一眼レフのニコンFマウント用です。

三本の推定年齢は、左からそれぞれ60歳・40歳・20歳です。

10.5cmのレンズを " SONY α7II " に着けて試写しました。

お散歩エリアは、新目白通りから目白台と前回と同じ。

6年ほど前にも、何度も歩いたエリアです。

フィットネスジムの外観

豊島区の「富士見坂」

ニコンS用レンズをα7に ― 2019年11月08日

「60年経っても完動のニコンNikon_S2」に付いていた

標準レンズ「NIKKOR-H・C 1:2 f=5cm」はなかなかの良品でした。

そうなると、デジタルでの写りも試してみたくなります。

そのために必要なものは、アダプターですね。

ニコンS(Nikon S)内爪式 → SONY-NEX

という極めてレアな変換アダプターです。

探すのに苦労しましたが割合低価格の商品を入手できました。

このアダプターの特徴は、

アダプターに焦点調節機構(ヘリコイド)が付いていることです。

上の写真でわかるように、

NikonS用の標準レンズは単なる筒に過ぎませんので、

ボディ側に(ということはアダプターに)ヘリコイドが無いと、

撮影時にピント合わせができないのです。

そんな複雑な機構が必要とされるため、

メーカーから市販されているアダプターは高価で、

私のような遊び目的では買えません!

と、一旦あきらめたものの、

後日、思い直してebayやヤフオクで探して見たら、

見つけました。

ノーブランド品、というよりも素人の手作り品という感じでしょうか。

だいたい6,000円から10,000円くらいで売られています。

そんなアダプター、安価だけれども、

カメラに装着してチェックしてみると、そこそこの精度は有りそうでした。

それで試写のため、新目白通りから目白台をお散歩。

ピント合わせには、

α7IIのフォーカスピーキングを利用して撮影しました。

数コマ撮影したのち、

その場で画像を拡大してチェックしてみると、思いっきりピンボケ。

でも、これは私の腕のせい。

普段はオートフォーカスで撮影していますから、

ピーキングの山の把握に慣れていなかったのです。

だんだん調子が出てきて、良い具合に撮れるようになりました。

「Nikkor 50mm f2」の性能の高さが実感できるでしょう?

こうして、Sレンズの性能は確認できたものの、

昔の一眼レフでのピント合わせに馴染んだ私には、

フォーカスピーキングはいまいちでした。

それで、数日後、

今度は中心部を拡大してピントチェックする方法で、

おとめ山公園を撮影。

フルサイズ機で撮るなら、やはりこの方式ですね。

次のように狙った箇所にしっかりフォーカスできました。

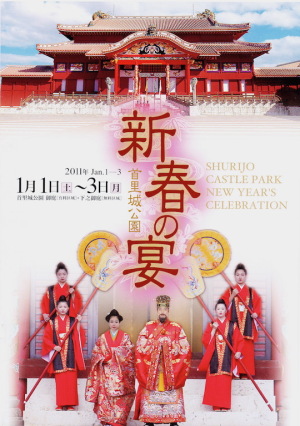

沖縄首里城8年前の新春の宴 ― 2019年11月01日

Minox_TLXの問題解決! ― 2019年10月28日

「Minoxの二つの課題」の続きです。

高速シャッターが開かない症状が治り、

普通にAE撮影ができるようになったMinox_TLXについて、

「フィルム室のフレームに付着したホコリが写り込む」

という問題が残りました。

レンズクリーニングペーパーを隙間に差し込み、

ホコリを取り除く作業をしたものの、

その結果を確認するには試写が必要です。

というわけで、その試写を次のように行いました。

まずフィルム作成。

前回シャッター修理の確認の時はモノクロフィルムを使ったので、

今回はカラーフィルムにしてみました。

次の写真は、20年前のカラーフィルム。

さすがにこのフィルムでは写りませんでした。

止むを得ず、普通のフジカラー100に詰め替えて撮影し、

次のように現像しました。

結果は次の通り。

途中5〜6コマ間に過剰な空白部がありますが、

別に気にするほどのことではないでしょう。

フィルム送りをアバウトに行うと、

こんな風になることもあるのだと思われます。

現像後のフィルムをスキャンしているところが次。

ネガ濃度もだいたい揃っているので、一括スキャンしました。

部分的に拡大してみるとこう。

前回気になったホコリ(次の写真の赤丸)は除去されていました。

替わりに別の小さなゴミが付いているような気もするけど、

まあ、メデタシ、メデタシ。

ちなみに撮影場所は、10月も終わりに近づいた「北の丸公園」。

そろそろ紅葉が始まるのかな、という雰囲気の季節です。

ミノックスで撮る「ゆる〜い」風景も良いものですよ。

最後の一枚と同じ場所で、IPhoneでも撮ってみました。

比較すると面白いです。

いかにもアナログとデジタルだから。

露出計が治ったMinolta_CLE ― 2019年10月21日

(前回)からの続きです。

カメラファンの間で、

「復刻してほしいカメラ」の一番手にあげられるのは、

ミノルタCLEだと言われています。

だから、中古市場でも人気があります。

そんなCLEにも弱点があり、それは露出計まわりの脆弱性。

中古品では、露出計が不調な個体が多いようですし、

実は発売当初から脆弱だったようです。

私が30年来使用しているCLEも、

当初から、ごく稀にAEが誤作動することがありました。

原因等については明確には分かりませんが、

輝度比の高い風景を撮影すると、極端に露光不足になることがありました。

例えば、1986年の「井の頭動物園」で撮影した写真。

この日は「象のはな子」と「どんぐり拾い」が目的でした。

概ね適正露出で撮れている中、最後の一枚が示すのは、

どんぐりの森の「木漏れ日」に戸惑ったCLEでした。

まあ、稀にそういうこともあるさ、と鷹揚に構えていた私も、

昨年暮れのスナップの撮影結果には、若干不安を覚えました。

4〜5枚続けて露光不足になっていたのです。

「これは、遂にこわれる予兆かな?」

果たして、数ヶ月後にも持ち出す機会があり、

撮影前チェックをしてみたら、明らかにおかしい。

ファインダーを覗いてみると、

撮影時のシャッタースピード予測値を示す赤のLEDが、

普段はこのように、そこそこ常識的な値を示すのに、

その時は、暗めの被写体でも、

常に1/1,000より上に飛んでしまっていました。

そのまま撮れば、明らかに露光不足になります。

「ああ!、やっぱり、完全に壊れたちゃったんだ」

と、残念に思いつつ、

「でも、マニュアル露出で撮る分には大丈夫そうだから、

露光計の付いていないカメラと思えばいいや」

と心慰めたのです。

そして先日、単にCLEの手触りを懐かしむ?かのように、

意味もなく、AEモードで、1/1,000のシャッターを切り続けてみたんです。

そうしたら、何と、不思議なことに、数十回切った後でしょうか、

なにやらLEDが正常範囲に戻る気配が.....

それはまるで、無意味ながらシャッターを切り続けたおかげで、

詰まり気味だった電気の流れ道が、正常に開通したかのような状況でした。

狐につままれたような気持ちで、その後もチェックして見たところ、

LEDは、やっぱり正しそうな値を示すようになっていました。

「本当に正常に戻ったの?」

そして、それを確認するために、

前回、戸山公園のハイコントラストな風景を撮影してみたのでした。

この「ミノルタ Minolta CLE」用の電子基板は、交換用の部品はないそうです。

ということは、AE等の露光計まわりは、壊れたらおしまい。

何とか生きている今のうちに、せいぜい活用するようにしたいです。

(終り)

最近のコメント