▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

46年前の兼六園「夕顔亭」 ― 2020年11月23日

7年前に「能登を旅するキャノンデミ」という記事を書きました。

1974年3月の能登旅行に持っていった二台のカメラのうち一台が、

義母から借りた「キャノンデミ」であったことを特定する話です。

その能登旅行の前後には、金沢に途中下車して金沢観光をしました。

当然、そのキャノンデミで撮影した写真が数枚あります。

懐かしいです。

その後も金沢へ行くことはありましたが、慌ただしい業務出張のみ。

ところが先日、例のGoToトラベルで、

46年ぶりにプライベートで金沢を訪れることになりました。

昔の撮影場所を訪れて、今度はデジカメで撮ってきましたよ。

その新旧比較です。

まずは「兼六園」編

瓢池(ひさごいけ)の東岸にある茶亭「夕顔亭」

これも別の角度からの「夕顔亭」

雁行橋の隣にある木製の「無名?橋」

これは背景の山の稜線が、新旧写真で少し異なっているので、

30年前の豊島園 ― 2020年08月28日

「豊島園」が今月末で閉園するらしいです。

我が家の写真の中にも、昔の豊島園の姿が残っていたなあ、

と思い探してみると、ありました。

1991年の9月26日、今から29年前ですね。

撮影者は私ではなく、当時中学生になったばかりの長女です。

新しい学校の友人達と、3人で遊びに行ったのでしょう。

食べたり、飲んだり、乗り物に乗ったり、そんな写真が残っていました。

その中から、三種の乗り物の写真を抜き出してみました。

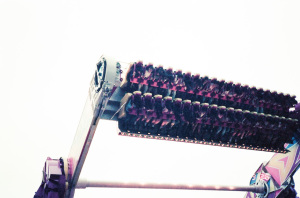

フライングカーペット、トップスピン、フリッパーです。

いずれも現在では供用されていない乗り物の写真です。

・フライングカーペット(FLYING CARPET)

カーペットを支えるアームが、このように地上から持ち上がり、

直立するとかなりの高さになりますね。

そこで、左右に揺れたら、かなり怖そう。

ちなみに、この機械、思わぬことから製作者がわかりました。

次の二枚の写真で、フライングカーペットの支柱の足元に、

関連機械が収められた箱が写っています。

その箱の表面に、何やら記載されたプレートが貼り付けられていました。

これの欠けてる部分を補いつつ読み解くと、次のようになります。

Hersteller(製作者)-Fu?

Josef Zierer

?351 Neuhausen-Deggendorf

TEL.0991-7051

Gebrauchsmuster Nr.(製造番号)8011

Franz Schwarzkopf

ドイツにあるJosef Ziererという製作会社の、

フランツ・シュワルツコップさん、となるのかな?

そういえば、豊島園で最も有名な乗り物は、

「カルーセルエルドラド」という回転木馬ですが、

新聞記事によれば、これも1907年のドイツ製だそうです。

・トップスピン(TOP SPIN)

座席に座った子供達は、地上では余裕の笑顔ですが、

最高部近くに達したところで、座席が下向きになった最後の写真、

この位置では、まず間違いなく全員が絶叫してるはずです。

・フリッパー(FLIPPER)

これは、ティーカップの現代版、というところでしょうか。

ティーカップは平面的に回転するだけでしたが、

このフリッパーは、三次元的に動くのですね。

カプセルの激しい動きに床の傾斜が加わり、

乗ってる子供達は、そのまま放り出されるような感覚を味わったでしょう。

いずれの写真も、ビデオではなく、ただの静止画。

でも、子供達の叫び声が聞こえてきそうです。

これらの写真が撮られた翌年の1992年、

豊島園の年間入園者数はピークの400万人に達したそうです。

(近年は100万人前後)

42年前の神代植物公園 ― 2019年05月16日

神代植物公園の「春のバラフェスタ」に行ってきました。

その時の写真を、Macの「写真」アプリで航空写真上に自動配置してみました。

左端の正門から、中央のばら園、右端のそば屋まで足跡が一目瞭然。

好天に恵まれた休日に、園内はバラ好きの方たちで大にぎわいでした。

私も、「紫色のブルームーン」など眺めて、

マンガ「ガラスの仮面」の「紫のバラの人」を思い浮かべたりしました。

思い返せば、前回ここを訪れたのは1977年の5月。

実に42年も前のことでした。

その日も、今回と同じ、バラの季節でした。

記憶の中の風景と一番異なっている点は、次の写真の「大温室」の出現。

この温室は私が訪れた7年後の1984年に造られ、

更に2018年にリニューアルされたそうです。

昔、ちょっと特徴的な彫刻が、「白色のアイスバーグ」に囲まれていました。

背景は、森です。

今年、この彫刻をほぼ同位置から撮影してみると、次のように、

森の代わりに、大温室が写り込んでいるでしょう?

また、この彫刻は、改修時にかさ上げされたのか、

今は高く屹立し、台座の文字が見えるようになりました。

「T.YAMAUCHI 1962」と刻まれていますから、

この植物園が開園した翌年から、ず〜っとここに立ち続けているんですね。

さて今昔比較の次の題材は、ばら園中央の池と噴水です。

上の写真が1977年、下が2019年ですが、随分と豪華になりましたね。

宮殿の庭園のようです。

そして良く見ると、

遠方に写っている「ばら園テラス」も拡大されているようです。

次の昔の写真で、私の後方に写っているテラス、

明らかに全長が短いし、屋根の軒先も薄く見えます。

そんな風に、いろいろ豪華になっている様を確認したのち、

変わらないものを求めてお蕎麦屋さんに行きました。

42年前も、この近くで「深大寺そば」を食べたのです。

今回は、林の中のそば屋「玉乃屋」に入りました。

注文したのは、「外二そば」の「もりの大盛り」。

ややザラッとした食感と、切れた麺から香るようなそばの風味に、

42年前の深大寺遊山の記憶が、鮮やかに蘇ったのでした。

というのは嘘で、それほどの文学的素養は持ち合わせていません。

プルーストのマドレーヌを気取ってみただけですよ。

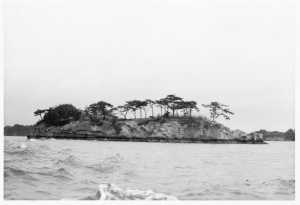

五十年前の松島 ― 2018年11月05日

ちょうど画面に入りきる大きさの島の写真です。

これを見たら、誰でも、

「足を延ばして、松島まで行ったんだろうな」

と推測できます。

これを見たら、誰でも、

「足を延ばして、松島まで行ったんだろうな」

と推測できます。

更に進んで、何という島か特定できれば、

私の記憶の有無にかかわらず、「修学旅行で松島に行ったんだ」と、

中学時代の思い出を作り直しても良さそうです。

しかし、大小無数にある島の中から、

「そうだ、この島だ!」

と特定できるような写真を、

各種資料の中から見つける事は容易ではありません。

だからという訳ではありませんが、

「そうだ、この島だ!」

と特定できるような写真を、

各種資料の中から見つける事は容易ではありません。

だからという訳ではありませんが、

松島海岸からの遊覧船に乗ってみることにしました。

この遊覧船のチラシを見る限り、

船から見える島の数って、全体の数十分の一程度しか無さそうです。

船から見える島の数って、全体の数十分の一程度しか無さそうです。

ということは、冷静に考えてみれば、

写真の島を発見する確率は、せいぜい2〜3%くらいでしょうか。

写真の島を発見する確率は、せいぜい2〜3%くらいでしょうか。

それでも、50年前と「そっくりな写真」が撮れたら楽しいだろうな、と

わずかな期待を持って、ズームレンズの焦点距離を50mmに合わせました。

中学生当時、私が持っていた唯一のレンズは標準レンズですから、

ほぼその焦点距離に合わせた訳です。

そして撮影した写真は次の30枚。

結果として、この中には、ちょうど画面一杯に収まる大きさで、

しかも形の似ている島はありませんでした。

とはいえ、昔と同じ航路を取ったとは限らず、

船と島との距離は一定ではありませんから、

30枚の写真について「昔の島は写っていなかった」とは言い切れません。

今度は、島全体の雰囲気とか、

海面に接する岩場の形状とかに着目して、再度眺めていると、

一枚の写真が気になりました。

とはいえ、昔と同じ航路を取ったとは限らず、

船と島との距離は一定ではありませんから、

30枚の写真について「昔の島は写っていなかった」とは言い切れません。

今度は、島全体の雰囲気とか、

海面に接する岩場の形状とかに着目して、再度眺めていると、

一枚の写真が気になりました。

何となく似た感じの島ではあります。

念のため、画面からはみ出している左右部分の写真と合わせて、

三枚から一枚の写真に合成してみると、次のようになりました。

随分と横長に大きい島なので、これは違う島かな、と諦めつつ、

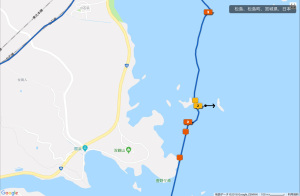

一応GPSの位置情報による撮影場所を確認してみました。

次のMAPの黄色い吹き出しのあるところです。

一応GPSの位置情報による撮影場所を確認してみました。

次のMAPの黄色い吹き出しのあるところです。

私は船の進行方向左側に座っていたので、撮影方向は矢印の通りです。

すると、その方向にある島は、

何やらブーメランのような「く」の字型をしていました。

「という事は、通り過ぎてから見返しで撮影すれば、

島の右半分だけが写るじゃないか!」

と気がつきました。

すると、その方向にある島は、

何やらブーメランのような「く」の字型をしていました。

「という事は、通り過ぎてから見返しで撮影すれば、

島の右半分だけが写るじゃないか!」

と気がつきました。

右半分だけなら、かなりの「そっくりさん」です。

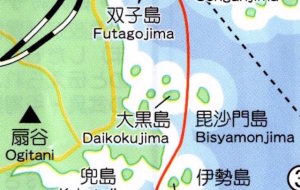

遊覧コースの図を拡大して、当該部分を表示するとこうなります。

私が着目した島は「毘沙門島」という名前の島でした。

50年前の写真の島が毘沙門島であることの確証が得たくて、

50年前の写真の島が毘沙門島であることの確証が得たくて、

島の右半分だけ写した画像がないかと、

「松島、毘沙門島」でネット検索したところ、

次のような画像(出典明示で使用許諾)が見つかりました。

(出典:おくのほそ道-芭蕉と松島から島めぐり写真集(2) -松島湾-)

「松島、毘沙門島」でネット検索したところ、

次のような画像(出典明示で使用許諾)が見つかりました。

(出典:おくのほそ道-芭蕉と松島から島めぐり写真集(2) -松島湾-)

昔の写真と見比べると、ぴったり同じでしたよ。

何か、こんな事がうれしかったりするのです。

(終り)

(終り)

五十年前の毛越寺 ― 2018年11月02日

中学生の頃に比べると、私も一人前になったものです。

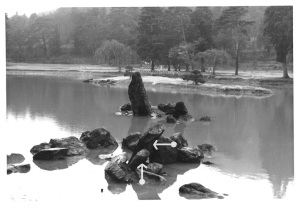

早速、浄土庭園の大泉が池で「出島石組と池中立石」の写真を撮りました。

早速、浄土庭園の大泉が池で「出島石組と池中立石」の写真を撮りました。

この中央の「立石」については、

東日本大震災の影響で約8度傾きましたが、修復によって震災前に戻りました。

と、看板に説明書きがありました。

もちろん私も後日、帰宅してから昔の写真と比較してみましたよ。

東日本大震災の影響で約8度傾きましたが、修復によって震災前に戻りました。

と、看板に説明書きがありました。

もちろん私も後日、帰宅してから昔の写真と比較してみましたよ。

「あれ!、何か昔の方が、ちょっと勢いがある感じだな?」と思い、

仔細に検討してみると、池中立石は更に垂直に近く、

かつ手前の出島の石組みのうち矢印の2本が、

空に向かって突き刺すような感じで立っています。

ということは、私の中学生時代から震災前までの四十数年の間に、

これらの石達は、自重で少しずつ倒れちゃったわけです。

その変化が少しずつだったため、

私以外の誰にも(本当か?)気付かれなかったのでしょうね。

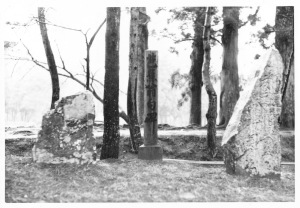

次は芭蕉翁句碑「夏草や兵どもが夢の跡」の写真です。

仔細に検討してみると、池中立石は更に垂直に近く、

かつ手前の出島の石組みのうち矢印の2本が、

空に向かって突き刺すような感じで立っています。

ということは、私の中学生時代から震災前までの四十数年の間に、

これらの石達は、自重で少しずつ倒れちゃったわけです。

その変化が少しずつだったため、

私以外の誰にも(本当か?)気付かれなかったのでしょうね。

次は芭蕉翁句碑「夏草や兵どもが夢の跡」の写真です。

これも、昔の写真で中央にある木製の句碑は無くなっていました。

まあ、朽ち果てて処分されたのかな。

まあ、朽ち果てて処分されたのかな。

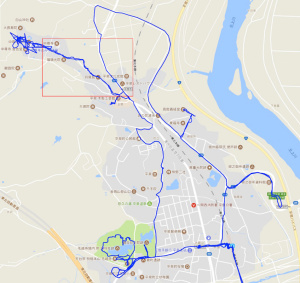

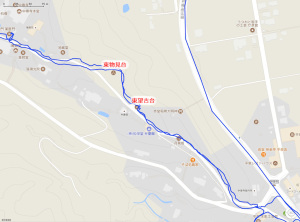

さて、平泉では、観光用巡回バス「るんるん」に乗りました。

この図で滑らかに、ぐる〜、と回っているのがバスルート、

そこから逸れてギザギザに引かれている線が歩行ルートです。

何時何分に私がどこにいたかは、GPSで完全に記録されています。

この図の赤線で四角く囲われた部分が次の目的地「中尊寺」です。

そこから逸れてギザギザに引かれている線が歩行ルートです。

何時何分に私がどこにいたかは、GPSで完全に記録されています。

この図の赤線で四角く囲われた部分が次の目的地「中尊寺」です。

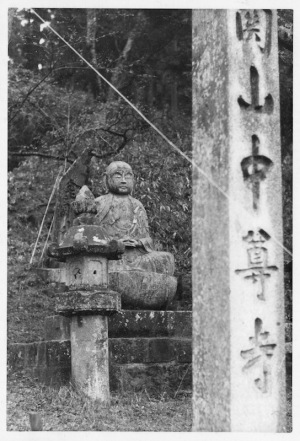

そして、中尊寺到着。

ここでは次の石碑とお地蔵さんの姿を確認しました。

もちろん、モノクロが50年前、カラーが現在です。

もちろん、モノクロが50年前、カラーが現在です。

「あれ!、お地蔵さんの前にあった灯篭が消えている」と思ったら、

石碑の後ろに隠れていました。

石碑の後ろに隠れていました。

中尊寺に至るには、参道(月見坂)を登っていきます。

ちなみに、50年前の次の写真は、線路や北上川との位置関係から、

この月見坂近辺の高台にて撮影したものと推測していました。

果たして、月見坂の途中、弁慶堂前に「東望古台」があり、

更にその先を右手の脇道にそれると、

もう一つの眺望スポット「東物見台」がありました。

更にその先を右手の脇道にそれると、

もう一つの眺望スポット「東物見台」がありました。

先ほどの地図の赤線部分を拡大してみます。

この東物見台では、予想通り50年前と同じ次のような景色が広がっていました。

画面中央を横切る東北本線、左奥に北上川です。

北上川は東北本線に並行して左から右に流れているのですが、

樹木に隠れて見えていません。

でも、その樹木群の陰に、北上川の流れが感じられるでしょう?

北上川は東北本線に並行して左から右に流れているのですが、

樹木に隠れて見えていません。

でも、その樹木群の陰に、北上川の流れが感じられるでしょう?

どうしても北上川の眺めを楽しみたい場合には、

近くの高館義経堂のある高台へ登れば次のように見下ろせます。

お話戻って、中尊寺は「金色堂」抜きには語れません。

中尊寺境内の奥、更に階段を登ったところに「覆堂」があり、

この中に金色堂がありました。

外観はもちろん、内部も写真集などで見慣れている姿ではありますが、

その須弥壇内に、奥州藤原氏4代のミイラが安置されているのかと思うと、

金色の光も何やら妖しげに感じます。

そんな金色堂、よほどの◯◯で無い限り、一度見たら忘れないはずです。

ところが不思議なことに、

私の50年前の記憶からは、スッポリ抜け落ちています。

どうしてだろう?

ここまで来て見ていないはずは無いのに、なぜ?

という疑問が今回の旅行で解決しました。

その答えは、次の「旧覆堂」の中にありました。

外観はもちろん、内部も写真集などで見慣れている姿ではありますが、

その須弥壇内に、奥州藤原氏4代のミイラが安置されているのかと思うと、

金色の光も何やら妖しげに感じます。

そんな金色堂、よほどの◯◯で無い限り、一度見たら忘れないはずです。

ところが不思議なことに、

私の50年前の記憶からは、スッポリ抜け落ちています。

どうしてだろう?

ここまで来て見ていないはずは無いのに、なぜ?

という疑問が今回の旅行で解決しました。

その答えは、次の「旧覆堂」の中にありました。

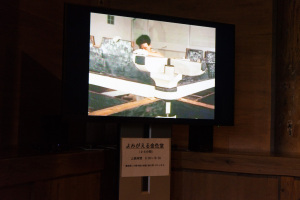

現在の「新覆堂」建設に伴い、1963年に移築されたものです。

ここでは「よみがえる金色堂」として、

金色堂の解体修理の過程を描いたビデオが上映されていました。

ここでは「よみがえる金色堂」として、

金色堂の解体修理の過程を描いたビデオが上映されていました。

それによると、修理期間は1962年から6年間。

つまり、私が修学旅行で来訪した時は、解体修理の真っ只中だったんです。

当然、見ることはできませんから、記憶に無いのはあたりまえです。

私が◯◯では無いことが証明されました。

良かった。

(続く)

つまり、私が修学旅行で来訪した時は、解体修理の真っ只中だったんです。

当然、見ることはできませんから、記憶に無いのはあたりまえです。

私が◯◯では無いことが証明されました。

良かった。

(続く)

最近のコメント