▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

池袋西口の風景:芳林堂 ― 2012年11月02日

上り屋敷のアパートに住んでいた頃、学校から帰るには丸ノ内線を使って池袋まで来て、駅西口からアパートまで歩くのが普通でした。

1974年2月初旬のある日、池袋駅の西口を出ると、もう夕方でした。

写真を撮るにはかなり暗めでしたが、ロータリー越しに繁華街を撮影しました。

正面が西口五差路になります。

1974年2月初旬のある日、池袋駅の西口を出ると、もう夕方でした。

写真を撮るにはかなり暗めでしたが、ロータリー越しに繁華街を撮影しました。

正面が西口五差路になります。

道路左側の並びのビルの中程にクレジットの丸井が見えます。

また、その遠方に芳林堂という本屋さんがありました。

拡大して見ると、「芳林堂ビル」という看板が上の方に、「芳林堂書店」という看板がその下に付いているのが辛うじて分かります。

学校からの帰りに本屋さんへ寄りたい気分の時は、いつもこの本屋さんに来てました。

次の写真が2012年の同じ場所の景色です。

また、その遠方に芳林堂という本屋さんがありました。

拡大して見ると、「芳林堂ビル」という看板が上の方に、「芳林堂書店」という看板がその下に付いているのが辛うじて分かります。

学校からの帰りに本屋さんへ寄りたい気分の時は、いつもこの本屋さんに来てました。

次の写真が2012年の同じ場所の景色です。

丸井は交差点の西に移動し、ビックカメラが代わりに入っています。

芳林堂は既になくなっています。

旧芳林堂ビルの1・2階は現在は空き家になっています。

芳林堂は既になくなっています。

旧芳林堂ビルの1・2階は現在は空き家になっています。

芳林堂は2003年12月31日に閉店したそうです。(注:高田馬場店は残っています)

閉店当日やその直後は、閉店を惜しむ人たちの声が2チャンネルにあふれたそうで、その様子は今でもネット上で確認できます。

最上階の喫茶店「栞」を懐かしむ人あり、女性店員の実名を挙げて「可愛かった」とコメントする人ありで不謹慎ながらなかなかの盛り上がりでした。

競馬関係の本が充実していたと書込んでいる人もいます。

そう言えば私が始めて競馬場に行った時も、周りに競馬をする人間がいなかったので、場所も分からず、やむを得ず芳林堂で立ち読みして「中山競馬場」の住所を調べたりしました。74年の9月、スプリンターズステークスでサクライワイが1,200mの日本レコードを樹立した日の事です。(良くこんな事を記憶していると我ながら感心します)

当時、本屋さんは貴重な情報源でした。ですから主要な駅毎に良く訪れる本屋を決めていて、各店のジャンル毎のレイアウトなどもだいたい頭に入れていたものでした。

良く行く盛り場だった池袋・新宿・渋谷について、それぞれ

池袋:芳林堂

新宿:紀伊国屋書店

渋谷:大盛堂

がメジャーな選択だったと思います。

渋谷の大盛堂も2005年の6月に閉店してしまったので、このうち残っているのは残念ながら紀伊国屋書店だけですね。

次の写真は、池袋駅の南西から駅の西口方向を眺めた写真です。

閉店当日やその直後は、閉店を惜しむ人たちの声が2チャンネルにあふれたそうで、その様子は今でもネット上で確認できます。

最上階の喫茶店「栞」を懐かしむ人あり、女性店員の実名を挙げて「可愛かった」とコメントする人ありで不謹慎ながらなかなかの盛り上がりでした。

競馬関係の本が充実していたと書込んでいる人もいます。

そう言えば私が始めて競馬場に行った時も、周りに競馬をする人間がいなかったので、場所も分からず、やむを得ず芳林堂で立ち読みして「中山競馬場」の住所を調べたりしました。74年の9月、スプリンターズステークスでサクライワイが1,200mの日本レコードを樹立した日の事です。(良くこんな事を記憶していると我ながら感心します)

当時、本屋さんは貴重な情報源でした。ですから主要な駅毎に良く訪れる本屋を決めていて、各店のジャンル毎のレイアウトなどもだいたい頭に入れていたものでした。

良く行く盛り場だった池袋・新宿・渋谷について、それぞれ

池袋:芳林堂

新宿:紀伊国屋書店

渋谷:大盛堂

がメジャーな選択だったと思います。

渋谷の大盛堂も2005年の6月に閉店してしまったので、このうち残っているのは残念ながら紀伊国屋書店だけですね。

次の写真は、池袋駅の南西から駅の西口方向を眺めた写真です。

2012年はこうなりました。

昔あった建物はそのまま残っているのが多いですね。

この景色で一番眼を引くのは、「豊島清掃工場」の煙突です。高さは約210mあります。

池袋マンモスプール跡地に1995年に着工し、1999年の6月に竣工しました。

このプール、冬場はスケート場になってました。

私も一回だけ滑りに行った記憶があります。

しかし、必要なものとはいえこの煙突は何とかならなかったのかな。

ベルリンのティアガルテンにあるジーゲスゾイレ(戦勝記念塔)とは言わないにしても、懐かしく記憶に残るような、映画に撮ってもさまになるような塔が欲しかったです。

この景色で一番眼を引くのは、「豊島清掃工場」の煙突です。高さは約210mあります。

池袋マンモスプール跡地に1995年に着工し、1999年の6月に竣工しました。

このプール、冬場はスケート場になってました。

私も一回だけ滑りに行った記憶があります。

しかし、必要なものとはいえこの煙突は何とかならなかったのかな。

ベルリンのティアガルテンにあるジーゲスゾイレ(戦勝記念塔)とは言わないにしても、懐かしく記憶に残るような、映画に撮ってもさまになるような塔が欲しかったです。

池袋、風俗と芸術の街 ― 2012年11月07日

1970年代、池袋駅西口から目白の私のアパートまでの帰り道に広大な空地がありました。

今の「東京芸術劇場」の敷地です。

第二次大戦前後の地図を調べてみると、豊島師範学校および鉄道局教習所のそれぞれの敷地の一部を引き継いでいるようです。

そこは打ち捨てられた公園という感じだったでしょうか、空地の中央の公衆トイレ脇の茂みには、ジプシーのような老婆が潜んでいました。私がその近くを通りながら視線を向けると、何故か逆に恐い眼で睨みつけられたりしました。

東側(山手線側)の街区には今で言う風俗店などがあり、これから出勤するお姉さんたちとすれ違う事もありました。お姉さんたちが2・3人連れ立って、場違いなほど健康的に談笑しながら出勤していたのが印象的でした。

学生たちの間では新宿が「ジュク」、池袋は「ブクロ」と呼ばれていた時代です。

今の「東京芸術劇場」の敷地です。

第二次大戦前後の地図を調べてみると、豊島師範学校および鉄道局教習所のそれぞれの敷地の一部を引き継いでいるようです。

そこは打ち捨てられた公園という感じだったでしょうか、空地の中央の公衆トイレ脇の茂みには、ジプシーのような老婆が潜んでいました。私がその近くを通りながら視線を向けると、何故か逆に恐い眼で睨みつけられたりしました。

東側(山手線側)の街区には今で言う風俗店などがあり、これから出勤するお姉さんたちとすれ違う事もありました。お姉さんたちが2・3人連れ立って、場違いなほど健康的に談笑しながら出勤していたのが印象的でした。

学生たちの間では新宿が「ジュク」、池袋は「ブクロ」と呼ばれていた時代です。

上の写真は1974年2月のものです。

写真やや右手にボーリングのピンが立っている屋上看板を持つビルがあります。結婚式場・宴会場・ボーリング場などを有した「東方会館」です。

左手には「ホテルやすだ」という連込み旅館が見えます。その裏側には「千代元」という旅館もありました。更に左手には「養老の瀧」の看板が確認できます。

その手前の公園内には屋外ローラースケート場がありました。

東方会館と言えば、屋上に旋回式サーチライトを持っていて、その光線は上り屋敷の私のアパートまで届いていました。夜間、周期的に台所の窓が照らされるのです。今だったら許されない「光害」ですね。

また、会館が夕方からずっと流していた音楽もアパートまで聞こえていました。サンタナの「ブラック・マジック・ウーマン」でした。あまりにしょっちゅう聞かされていたので、今でも私の頭の中には、”There's a black magic woman. Yeah,there's a black magic woman." のフレーズが時々浮かんでしまうくらいです。

同じ場所から2012年の風景を撮影しました。

写真やや右手にボーリングのピンが立っている屋上看板を持つビルがあります。結婚式場・宴会場・ボーリング場などを有した「東方会館」です。

左手には「ホテルやすだ」という連込み旅館が見えます。その裏側には「千代元」という旅館もありました。更に左手には「養老の瀧」の看板が確認できます。

その手前の公園内には屋外ローラースケート場がありました。

東方会館と言えば、屋上に旋回式サーチライトを持っていて、その光線は上り屋敷の私のアパートまで届いていました。夜間、周期的に台所の窓が照らされるのです。今だったら許されない「光害」ですね。

また、会館が夕方からずっと流していた音楽もアパートまで聞こえていました。サンタナの「ブラック・マジック・ウーマン」でした。あまりにしょっちゅう聞かされていたので、今でも私の頭の中には、”There's a black magic woman. Yeah,there's a black magic woman." のフレーズが時々浮かんでしまうくらいです。

同じ場所から2012年の風景を撮影しました。

中央に「東京芸術劇場」が写っています。

その右肩奥に聳えているのが、東方会館跡地に建設されたマンション「ウエストパークタワー池袋」です。総戸数約400戸、地上32階建ての高級賃貸マンションです。

東方会館閉鎖から三年後の2006年に竣工しました。

昔の写真で左手に写っていた風俗建物群の現在の様子は、新たな商業ビルの陰に隠れてしまって見えませんので、近くに行って撮影しました。

その右肩奥に聳えているのが、東方会館跡地に建設されたマンション「ウエストパークタワー池袋」です。総戸数約400戸、地上32階建ての高級賃貸マンションです。

東方会館閉鎖から三年後の2006年に竣工しました。

昔の写真で左手に写っていた風俗建物群の現在の様子は、新たな商業ビルの陰に隠れてしまって見えませんので、近くに行って撮影しました。

「旅館千代元」は「HOTEL DOMANI」に

「ホテルやすだ」は「HOTEL AILU」に名称変更していました。

でも、養老の瀧は同じ名前で営業しています。

連込み旅館はラブホテルに進化しても、居酒屋は居酒屋のままで良いみたいです。

「ホテルやすだ」は「HOTEL AILU」に名称変更していました。

でも、養老の瀧は同じ名前で営業しています。

連込み旅館はラブホテルに進化しても、居酒屋は居酒屋のままで良いみたいです。

芸術劇場の敷地内外ともすっかり様変わりしてしまいましたが、実はこんな風景が継承されているのです。先ほどのラブホテル側に、劇場前広場と道路とのレベル差を解消するためのスロープがあります。

全く同じ位置に昔は階段がありました。私の足の裏も覚えている懐かしい風景です。

目白(上り屋敷)の入口 ― 2012年11月12日

約40年前、池袋から目白のアパートへ帰る途中に、「ここからが目白」と感じる場所がありました。その手前とその先とでは、道路幅や街区の大きさが全く異なっているのです。

まず、池袋に近い側を見てみます。次の写真は池袋駅の南西にある交差点「池袋警察署前」から西側の立教大学方面を眺めたものです。

まず、池袋に近い側を見てみます。次の写真は池袋駅の南西にある交差点「池袋警察署前」から西側の立教大学方面を眺めたものです。

写真中央で前方に伸びている道路は「西池袋通り」(補助172号線)と呼ばれ、立教大学の南側を通過して山手通りまで通じています。

ビックリガードからこの交差点までの部分は昔からありましたが、ここから山手通りまでは昨年3月に開通したものです。

同じ交差点から今度は南側を見てみます。次の写真です。

ビックリガードからこの交差点までの部分は昔からありましたが、ここから山手通りまでは昨年3月に開通したものです。

同じ交差点から今度は南側を見てみます。次の写真です。

これは「劇場通り」(補助73号線)と呼ばれ、東京芸術劇場の西側を南北に走る道路です。

しかし、写真で見るように勤労福祉会館の脇で突然途絶えてしまいます。上り屋敷の住宅群に突き当たってしまうのです。この先は細い道しか通っていません。

この状況は昔も今も同じです。つまり、この40年間、補助73号線の計画は実質的にはほとんど進捗していないという事が分かります。

この場所を私は「目白の入口」と勝手に呼んでいました。

ここから先は道路といっても3〜4m幅の狭い路地ばかりになるのです。

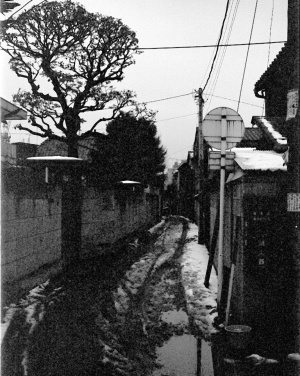

1974年2月初旬の夕暮れ時、池袋から我が家へ帰宅する途中の路地を撮影した写真がありました。

典型的な上り屋敷の路地です。どこで撮影したかは覚えていません。

完全に露光不足の写真でしたが、先日フィルムからスキャニングし直して、更にphotoshopで手を加えて何とか物の形が分かる程度まで頑張ってみました。

しかし、写真で見るように勤労福祉会館の脇で突然途絶えてしまいます。上り屋敷の住宅群に突き当たってしまうのです。この先は細い道しか通っていません。

この状況は昔も今も同じです。つまり、この40年間、補助73号線の計画は実質的にはほとんど進捗していないという事が分かります。

この場所を私は「目白の入口」と勝手に呼んでいました。

ここから先は道路といっても3〜4m幅の狭い路地ばかりになるのです。

1974年2月初旬の夕暮れ時、池袋から我が家へ帰宅する途中の路地を撮影した写真がありました。

典型的な上り屋敷の路地です。どこで撮影したかは覚えていません。

完全に露光不足の写真でしたが、先日フィルムからスキャニングし直して、更にphotoshopで手を加えて何とか物の形が分かる程度まで頑張ってみました。

いつもの様に撮影場所を特定するための手がかりを探しました。

道路は左にカーブしています。道幅は4m弱でしょうか。写真右側に、消火器と裏向き二段の道路標識とがあります。

左側には大谷石と思われる石塀があり、塀の上に小屋根が二つ見えます。雪の積もり具合から平屋根のようです。

樹木の形状も特徴的ですが、何せ約40年ほど前のことですからあまり参考にはなりません。伐採されている可能性の方が高そうです。

昔の写真を手に、地域を歩き回りましたが撮影場所は特定できませんでした。

やむを得ず、道幅が同程度で左カーブしている道を三カ所に絞り込んで、とにかく撮影してきました。下の三枚です。

道路は左にカーブしています。道幅は4m弱でしょうか。写真右側に、消火器と裏向き二段の道路標識とがあります。

左側には大谷石と思われる石塀があり、塀の上に小屋根が二つ見えます。雪の積もり具合から平屋根のようです。

樹木の形状も特徴的ですが、何せ約40年ほど前のことですからあまり参考にはなりません。伐採されている可能性の方が高そうです。

昔の写真を手に、地域を歩き回りましたが撮影場所は特定できませんでした。

やむを得ず、道幅が同程度で左カーブしている道を三カ所に絞り込んで、とにかく撮影してきました。下の三枚です。

昔の写真も含めて、いずれも典型的な目白の風景です。昔の撮影場所の40年経過後の姿はこれですと簡単に正解に行き着かないのも当然かも知れません。

それで、1974年当時の航空写真の助けを借りる事にしました。それぞれの撮影場所と方向を、番号と矢印で示します。

それで、1974年当時の航空写真の助けを借りる事にしました。それぞれの撮影場所と方向を、番号と矢印で示します。

ルーペで航空写真を観察したところ、[3]の所に小屋根らしきものが2枚、辛うじて確認できました。[3]が正解でした。

それにしても様変わりしたものですね。建替える時に昔の家の形を再現する人はいないようです。

数日後、昔の撮影地点を再訪して周囲を眺めてみました。

「そう言えばここで撮影したような気がするな」と思えるから不思議です。

作られた記憶とでもいうのでしょうか? 妙に懐かしいのです。

(2016/04/27追記:これは本当に「作られた記憶」でした。正解は別にありました。その経緯は「修正された記憶:目白の風景」として纏めました)

再訪したついでに昔と反対方向の路地を撮ってみました。

丁度、西武池袋線が通過する所でした。

それにしても様変わりしたものですね。建替える時に昔の家の形を再現する人はいないようです。

数日後、昔の撮影地点を再訪して周囲を眺めてみました。

「そう言えばここで撮影したような気がするな」と思えるから不思議です。

作られた記憶とでもいうのでしょうか? 妙に懐かしいのです。

(2016/04/27追記:これは本当に「作られた記憶」でした。正解は別にありました。その経緯は「修正された記憶:目白の風景」として纏めました)

再訪したついでに昔と反対方向の路地を撮ってみました。

丁度、西武池袋線が通過する所でした。

これも目白の典型的な路地風景です。

左側に住宅の建築現場がありました。職人さんが帰り支度を始めていました。

このようにして少しずつ風景が更新されて行くのですね。

また、バイクの右側に消火器が写っています。

昔の写真にも写っていたように、消火器も目白の欠くべからざる点景です。

今も路地の至る所に取り付けられています。

左側に住宅の建築現場がありました。職人さんが帰り支度を始めていました。

このようにして少しずつ風景が更新されて行くのですね。

また、バイクの右側に消火器が写っています。

昔の写真にも写っていたように、消火器も目白の欠くべからざる点景です。

今も路地の至る所に取り付けられています。

この消火器は大型消防車が活動できない道には良く見かけます。

イザという時、どれほど役に立つのか疑問ですが、少なくとも注意喚起の役割はあるかも知れません。それに、厄除けかお守りとしてもあった方が良いですね。

イザという時、どれほど役に立つのか疑問ですが、少なくとも注意喚起の役割はあるかも知れません。それに、厄除けかお守りとしてもあった方が良いですね。

学習院下に親切を売るお店 ― 2012年11月18日

学習院下に新目白通りと交差する道があります。

下の写真が交差部を東から見た写真です。

元々この道路は西側の山手線近くまで伸びていたのですが、1970年頃に整備された新目白通りにより途中で斜めにカットされてしまったのです。

そのため今では新目白通りの裏道扱いされています。

遠方に、高架上を走る山手線の電車がわずかに写っています。

下の写真が交差部を東から見た写真です。

元々この道路は西側の山手線近くまで伸びていたのですが、1970年頃に整備された新目白通りにより途中で斜めにカットされてしまったのです。

そのため今では新目白通りの裏道扱いされています。

遠方に、高架上を走る山手線の電車がわずかに写っています。

上の写真の撮影位置から逆の東方向を見てみます。お昼時ながら陽があたらず、シャッターが閉じたままの建物などもあるため、いかにも裏道っぽいです。

この同じ場所で1974年の1月に撮影した写真があります。

下校途中の学生さんの頭の上に飲食店などの看板が見えます。

実はこの昔の写真の撮影位置がどこかは覚えていなかったのですが、一軒の住宅の外形が変わらずに残っていたので場所を特定する事ができました。

下の写真が該当部分をそれぞれ拡大して並べたものです。

38年間もこれほど変わらずに残っているのは珍しいです。

実はこの昔の写真の撮影位置がどこかは覚えていなかったのですが、一軒の住宅の外形が変わらずに残っていたので場所を特定する事ができました。

下の写真が該当部分をそれぞれ拡大して並べたものです。

38年間もこれほど変わらずに残っているのは珍しいです。

さて、場所が分かると、昔の写真で看板の写っていたお店に興味が湧きました。

何を売るお店だったのか?

今はどうなっているのか?

昔の住宅地図を眺めながら研究してみました。

『?米の店 喜多八』とあるのはとんかつ屋さんでした。

その左に『高田苑』とあるのは焼肉屋さんでした。

次の看板は電柱の陰になって読みにくいですが『親切堂』と書かれています。

ではこのお店は何を売っていたのでしょう?

名前の通り「親切」を売っていたとすると、店頭でのやり取りはこんな感じでしょうか。

「おばちゃん!親切を二つちょうだい」

「あら、ごめんね。丁度いま売り切れちゃったよ。おせっかいならまだあるよ」

「おせっかいじゃいらないよ」

更にその隣に『スヤ』という看板が写っています。

これが何のお店なのか分からず、ずーっと気になっていた所、先日ふと空を見上げて判明しました。

現在の写真の上辺近くに『スズヤ』と書かれた電柱の突き出し看板が写っています。

昔の写真にはこの3文字の下半分が写っていたのだと分かりました。

スズヤというのは高田馬場にある質屋です。

今は「滝の流れるビル」の質屋として有名ですが、当時は屋上に「ポルノ噴水」を持つ質屋として知られていました。

例の、相撲取りと金髪裸女が噴水を挟んで向かい合った人形です。山手線高田馬場駅のホームから丁度目の前に見えました。初代貴乃花とマリリンモンローがモデルとも言われていました。

結局、昔の写真に店名の写っていたお店のうち、

とんかつ・焼肉・親切

を売るお店は閉店し、「お金」を売るお店だけが健在でした。

さて、この通りを東へ400mほど行くと明治通りに出ます。

都バス停留所「学習院下」のある所です。

その明治通りの少し手前は、昔は地域の人々のための商店街でした。

今もその名残があります。

昔の名前で営業し続けているお店もあります。

その中で店構えも変わっていないと思われるお店を3つほど写真に残してみました。

40年前の情景が甦るような気がします。

この辺のお店ではまだ親切を売ってるかも。

懐かしのサウンド8mm映写機 ― 2012年11月23日

世の中デジタル化が進んでいますが、映画館でやる映画については

相変わらずフィルムで映写されるものだと思い込んでいました。

ところが最近の映画はデジタルデータにて配給されるので、

フィルム用映写機を持っていない映画館も増えてるらしい。

そして遂に、富士フイルムも映画用フィルムの生産を中止するそうです。

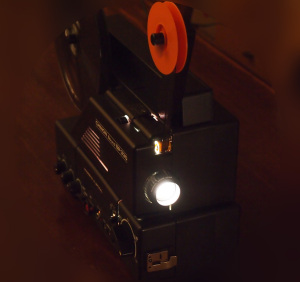

その話を新聞で読んで、我が家の8mm映写機が気になりました。

私も今では動画を撮る時には Panasonic のデジタル(当然!)ビデオカメラを使いますが、

昔は8mmフィルムで撮影しており、そのための機材も何故か一式残っています。

数十年ぶりにフィルムで遊んでみたくなり、納戸の奥から映写機を取り出してきました。

相変わらずフィルムで映写されるものだと思い込んでいました。

ところが最近の映画はデジタルデータにて配給されるので、

フィルム用映写機を持っていない映画館も増えてるらしい。

そして遂に、富士フイルムも映画用フィルムの生産を中止するそうです。

その話を新聞で読んで、我が家の8mm映写機が気になりました。

私も今では動画を撮る時には Panasonic のデジタル(当然!)ビデオカメラを使いますが、

昔は8mmフィルムで撮影しており、そのための機材も何故か一式残っています。

数十年ぶりにフィルムで遊んでみたくなり、納戸の奥から映写機を取り出してきました。

これが30年以上前に、新宿ヨドバシカメラにて購入した

CHINON Sound SP-330 なる「サウンド8mm映写機」です。

磁気または光学式にて音声が記録されたフィルムも再生可能です。

またこの映写機でアフレコや二重録音を行う事ができました。

パソコン上で映像も音声も作り込む現代に比較すると本当にアナログでした。

電源を入れるとランプが点灯しました。まだ生きているようです。

CHINON Sound SP-330 なる「サウンド8mm映写機」です。

磁気または光学式にて音声が記録されたフィルムも再生可能です。

またこの映写機でアフレコや二重録音を行う事ができました。

パソコン上で映像も音声も作り込む現代に比較すると本当にアナログでした。

電源を入れるとランプが点灯しました。まだ生きているようです。

壁に向かって映写機をセットしました。

フィルムを装填して映写準備完了です。

ちなみに良く使っていたフィルムは、スーパー8という形式でコダクローム40とかいう製品だったことを思い出しました。

もう製造してないそうです。

観客は私一人の上映会の始まりです。

フィルムが送られるときの「カタカタ」いう音が懐かしいです。

ちなみに良く使っていたフィルムは、スーパー8という形式でコダクローム40とかいう製品だったことを思い出しました。

もう製造してないそうです。

観客は私一人の上映会の始まりです。

フィルムが送られるときの「カタカタ」いう音が懐かしいです。

ところで、これっていつまで使えるのでしょうか?

もしランプが切れて、交換用のランプも販売してなかったらアウトです。

横蓋を開けてランプの形状などを確認してみました。

もしランプが切れて、交換用のランプも販売してなかったらアウトです。

横蓋を開けてランプの形状などを確認してみました。

映写ランプは、「12V 100Wコールドミラー付ハロゲンランプ」というもので、

ネットで調べてみると、安くはないがまだ売られているようです。

もうしばらく納戸の奥に保管してみることにしました。

今度上映するのは、また十年後かな。

ネットで調べてみると、安くはないがまだ売られているようです。

もうしばらく納戸の奥に保管してみることにしました。

今度上映するのは、また十年後かな。

最近のコメント