▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

雨上がりの雑司が谷 ― 2014年09月03日

天候不順が続くなか、先日の日曜日は午後に晴れ間がありました。

久しぶりにフィルムカメラを抱えて雑司が谷を”walk & shoot”です。

フィルムを現像するのも久しぶりでした。

まず、いつもの鬼子母神へ。

久しぶりにフィルムカメラを抱えて雑司が谷を”walk & shoot”です。

フィルムを現像するのも久しぶりでした。

まず、いつもの鬼子母神へ。

大鳥神社近くの都電。

何を取り戻す?

見通せない道で、スキップする足音が先に聞こえて、そのあとに子供の姿が現れました。

二丁目のストア、まだ現役。不思議な光景です。

急に日差しが強くなって、壁に眩しく反射していました。

目白台から、遠くに副都心が見えます。

しばらく前から気になっている空き地。

ここがずーっと空き地であると、いかにも台地っぽくて良いと思うのですが、

雑草が刈られて何か始まりそうな気配でした。

カメラ:Minolta X-700

レンズ:35-105mm/f3.5-4.5

フィルム:Fujicolor 100

雑草が刈られて何か始まりそうな気配でした。

カメラ:Minolta X-700

レンズ:35-105mm/f3.5-4.5

フィルム:Fujicolor 100

APSフィルムのスキャン(1) ― 2014年09月06日

何の写真でしょうか?

インデックスプリントの一部を拡大してみると、下の写真中央の一コマでは、

「SEOUL TOWER」の看板前ではじけている5人の若者が写っています。

インデックスプリントの一部を拡大してみると、下の写真中央の一コマでは、

「SEOUL TOWER」の看板前ではじけている5人の若者が写っています。

右端が娘です。

こんな小さな写真でも子供の顔は見分けがつくのですから、

父親って(勿論母親も)たいしたものです。

このフィルムは、きっと娘が仲間たちと韓国旅行をした時のものなのでしょう。

せっかくの外国旅行の写真とあっては、

デジタル化してあげなければ可哀相です。

しかし、APSフィルムの場合、そのままではスキャニングができません。

市販されているスキャナが想定しているフィルムは、35mmとブローニーだけなのです。

だいたい、カートリッジの状態のままでは、

頭も手足も引っ込めた亀のようで、扱いようがありませんよね。

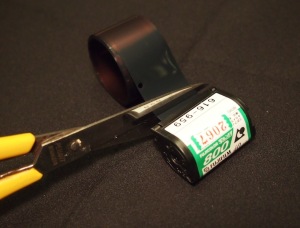

それで、取り敢えず、中のフィルムだけを取出すことにしました。

こんな手順です。

まず、カートリッジの下面の小さな穴に

マイナスドライバを入れて右に回します。すると下の写真で、

左から右のようにフィルム引き出し口の蓋が開きます。

こんな小さな写真でも子供の顔は見分けがつくのですから、

父親って(勿論母親も)たいしたものです。

このフィルムは、きっと娘が仲間たちと韓国旅行をした時のものなのでしょう。

せっかくの外国旅行の写真とあっては、

デジタル化してあげなければ可哀相です。

しかし、APSフィルムの場合、そのままではスキャニングができません。

市販されているスキャナが想定しているフィルムは、35mmとブローニーだけなのです。

だいたい、カートリッジの状態のままでは、

頭も手足も引っ込めた亀のようで、扱いようがありませんよね。

それで、取り敢えず、中のフィルムだけを取出すことにしました。

こんな手順です。

まず、カートリッジの下面の小さな穴に

マイナスドライバを入れて右に回します。すると下の写真で、

左から右のようにフィルム引き出し口の蓋が開きます。

次に中央の穴に大きめのドライバを入れて右に回すと、

フィルムの先端部が引き出し口から出てきます。

これをぐいっと最後まで引き出して、終端部をハサミで切ります。

その後、適当な長さに切り分けて、35mm用のフィルムスリーブに収納します。

私の場合、後々のハンドリングを考慮して、6カット毎の7本に切り分けました。

こうすると、APSフィルムは40枚撮りなので、6 x 7=42>40で

丁度35mmネガフィルム用の標準スリーブ7段に納まります。

(続く)

こうすると、APSフィルムは40枚撮りなので、6 x 7=42>40で

丁度35mmネガフィルム用の標準スリーブ7段に納まります。

(続く)

雑司が谷大鳥神社の例大祭 ― 2014年09月07日

ビックカメラへ買物に行った帰り道、

笛と太鼓の音に誘われて迷い込んだ南池袋の狭い路地では、

小さいけれども元気な御神輿が練り歩いていました。

道幅からはみ出しているのでは?

笛と太鼓の音に誘われて迷い込んだ南池袋の狭い路地では、

小さいけれども元気な御神輿が練り歩いていました。

道幅からはみ出しているのでは?

そういえばこの週末は大鳥神社の例大祭でした。

日曜の天気はあやしいので、今日の土曜のうちに、

と思い早速大鳥神社へ駆けつけました。

境内は早くも賑わい、お財布を握りしめた子供たちも来ていました。

この季節になると、神社には神楽殿があることを再認識します。

普段は閉じていますから気が付かないんですね。

今日は次のように全開!

周囲の樹木と調和して、なかなか良い景色と思います。

近くで見上げると、下の写真のように結構迫力があります。

そういえば昨年は「高田の氷川神社例大祭」での神楽を見たな、

と思い出して調べたら、昨年ではなく一昨年でした。

月日の経つのは速いですね。

屋台もたくさん出ていて、

たこ焼き、焼きそば、串焼きにいかやき等、定番が揃っていました。

金魚すくいや的当てもありました。

次の写真のカラーボールは何でしょうね?

一回500円ですって。

一回500円ですって。

どれにしようか迷っている男の子も、

成り行きを見守っている女の子たちも真剣です。

それにしても、店番をしている女性って、

なぜか美人度が高いような気がするのはどうしてでしょうか?

鳥居の近くでは、ついつい散財してしまった女の子たちが三人、

お互いのお財布を覗き込みながら、

「ねえねえ、○○ちゃん、いくら残ってる?」

って相談していましたよ。

成り行きを見守っている女の子たちも真剣です。

それにしても、店番をしている女性って、

なぜか美人度が高いような気がするのはどうしてでしょうか?

鳥居の近くでは、ついつい散財してしまった女の子たちが三人、

お互いのお財布を覗き込みながら、

「ねえねえ、○○ちゃん、いくら残ってる?」

って相談していましたよ。

目白の中秋の名月 ― 2014年09月09日

今年は中秋の名月が昨日の9月8日(太陰太陽暦8月15日)、

そして満月が今日の9月9日だそうです。

昨日は天気が悪かったので、今日の月を撮りました.

そして満月が今日の9月9日だそうです。

昨日は天気が悪かったので、今日の月を撮りました.

やはり、同じですね。

撮影日時

1枚目:2014年09月09日22時14分

2枚目:2014年08月11日23時33分

撮影日時

1枚目:2014年09月09日22時14分

2枚目:2014年08月11日23時33分

APSフィルムのスキャン(2) ― 2014年09月12日

(前回)からの続きです。

前回の記事では、

APSフィルムをカートリッジから引き出して、7本に切り分けてみました。

今回は、そのフィルムをスキャニングして見ます。

スキャナが標準対応していないAPSフィルムを扱い易くするために、

次のような工夫をしました。

前回の記事では、

APSフィルムをカートリッジから引き出して、7本に切り分けてみました。

今回は、そのフィルムをスキャニングして見ます。

スキャナが標準対応していないAPSフィルムを扱い易くするために、

次のような工夫をしました。

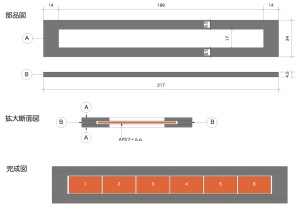

この35mmフィルム用ネガホルダ(ネガキャリア)の写真で、

一番下の第1列に納まっているのが「マスク」に入ったAPSフィルムです。

(第2列には対比用として35mmフィルムを入れてあります)

この「マスク」とは、その中にAPSフィルムが丁度収納され、

かつ、外形上は35mmフィルムと同サイズになるよう製作したものです。

こうすれば、"EPSON GT-X970"に次のようにフィルムをセットでき、

エプソン標準のソフトを使って、画像をパソコンに取込めるはずです。

一番下の第1列に納まっているのが「マスク」に入ったAPSフィルムです。

(第2列には対比用として35mmフィルムを入れてあります)

この「マスク」とは、その中にAPSフィルムが丁度収納され、

かつ、外形上は35mmフィルムと同サイズになるよう製作したものです。

こうすれば、"EPSON GT-X970"に次のようにフィルムをセットでき、

エプソン標準のソフトを使って、画像をパソコンに取込めるはずです。

この「マスク」の製作手順を紹介します。

原理は簡単ですので、製作時に注意するのは寸法だけです。

まず、APSフィルムの寸法を確認すると、

フィルム幅は24mm、画像一コマは16.7x30.2mmでした。

前回切り分けた一本のフィルムには、画像が6コマありますから、

この一本が丁度納まる「マスク」を設計すると次のようになります。

この図面に基づいて部品を切り出すとこうです。

部品(A)・(B)とも、二枚ずつ必要です。

部品(A)・(B)とも、二枚ずつ必要です。

黒紙による三層構造としました。

中間層となる部品(B)はややしっかりした紙が良いようです。

張り合せたら、次の写真のようにフィルムを滑り込ませます。

中間層となる部品(B)はややしっかりした紙が良いようです。

張り合せたら、次の写真のようにフィルムを滑り込ませます。

やや波打っていても、ネガホルダに挟めばシャキッとします。

取込みソフトを起動してプレビューするとこうです。

取込みソフトを起動してプレビューするとこうです。

一般のDPE店で印画紙に焼いてもらった写真は横長ではありません。

これは、サービスサイズの印画紙に焼くために両端をカットするからです。

その状況を示すのが、次の写真のインデックスプリントです。

これは、サービスサイズの印画紙に焼くために両端をカットするからです。

その状況を示すのが、次の写真のインデックスプリントです。

各コマに黄色の枠線が引かれて、実際にプリントされた範囲を示しています。

この黄色枠ではなく、

横寸法はフルに使って、かつ上下をカットすると「パノラマサイズ」になります。

(かつて流行ったことがありましたね)

さっきの写真で、普通サイズとパノラマサイズを比較すると次のようになります。

この黄色枠ではなく、

横寸法はフルに使って、かつ上下をカットすると「パノラマサイズ」になります。

(かつて流行ったことがありましたね)

さっきの写真で、普通サイズとパノラマサイズを比較すると次のようになります。

それぞれ縦横比率が2:3と1:3です。随分印象が違います。

いずれにせよ上下も左右もカットせず、

フィルムのオリジナルサイズで画像データを保存しておけば、

トリミングや拡大縮小など、後からどうとでもなります。

デジタルデータの便利な所です。

(終り)

いずれにせよ上下も左右もカットせず、

フィルムのオリジナルサイズで画像データを保存しておけば、

トリミングや拡大縮小など、後からどうとでもなります。

デジタルデータの便利な所です。

(終り)

最近のコメント