▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

ライカの低速シャッター ― 2016年06月07日

使用するときは、高速用ダイアルを1/25秒に合わせた上で、

この低速用を右に回して、1/15秒または1/10秒、

左に回して、1/5秒、1/2秒または1秒に合わせます。

この面倒な仕様を現役で体験している人は、

もうほとんど生存していないでしょう。

だからこそ、今更フィルムカメラを使うなら、この二軸式ダイアルも面白いです。

いわゆる「カメラの歴史」を学ぶという感じですね。

今回の分解で、この低速シャッターのメカニズムを勉強してみると、

ほとんど職人技というか手作り感満載でした。

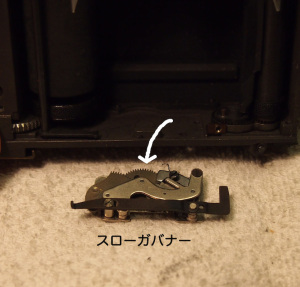

低速シャッターの速度を司るのは、基本的にスローガバナーです。

(これはその後の数十年間、電子式シャッターが生まれるまで不変でした)

この低速用を右に回して、1/15秒または1/10秒、

左に回して、1/5秒、1/2秒または1秒に合わせます。

この面倒な仕様を現役で体験している人は、

もうほとんど生存していないでしょう。

だからこそ、今更フィルムカメラを使うなら、この二軸式ダイアルも面白いです。

いわゆる「カメラの歴史」を学ぶという感じですね。

今回の分解で、この低速シャッターのメカニズムを勉強してみると、

ほとんど職人技というか手作り感満載でした。

低速シャッターの速度を司るのは、基本的にスローガバナーです。

(これはその後の数十年間、電子式シャッターが生まれるまで不変でした)

そして、低速ダイアルとガバナーは、複雑な機構で連動していました。

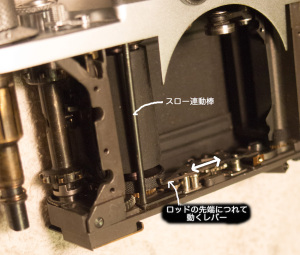

この写真の前シャーシを外して裏側を見てみると、

次のように、縦長の「ロッド」と真鍮削りだしの「突起」が見えます。

次のように、縦長の「ロッド」と真鍮削りだしの「突起」が見えます。

突起はダイアルと同軸になっていますが、

中心から外周部までの距離が変化しているので、

ダイアルを回すと、突起と接するロッドは左右に振れます。

そしてロッドの先端の動きは、次のガバナーのレバーに伝わります。

中心から外周部までの距離が変化しているので、

ダイアルを回すと、突起と接するロッドは左右に振れます。

そしてロッドの先端の動きは、次のガバナーのレバーに伝わります。

レバーが右にあるときはガバナーの抵抗は重く、左にあると軽くなります。

また、「突起」の先端は波打っているので、

この先端で抑え込まれる「スロー連動棒」は、

ダイアルのセット位置によって少しずつ前後し、

ガバナーから動作制限を受ける度合いが変化します。

そして、この連動棒が、

最終的にシャッターの後幕が走り出すタイミングを決めるので、

これらが総合的に関係して、1/25秒〜1秒の低速シャッターが実現します。

と文章にしても全く解説になっていませんね。

まあ、こんな感じの綱渡りのような工夫で実現されている低速なので、

ライカの中古品には、この低速シャッターが機能していないものがあります。

再組み立てしてシャッターが甦ったはずの当機もそうでした。

ただ私の場合は、整備不良というよりも、

とんでもないポカをやっていた事が原因でした。

それは良くあるミスらしいです。

ガバナーを取り出してベンジン浴をしている間に

ぜんまいバネが外れてしまっていたのです。

また、「突起」の先端は波打っているので、

この先端で抑え込まれる「スロー連動棒」は、

ダイアルのセット位置によって少しずつ前後し、

ガバナーから動作制限を受ける度合いが変化します。

そして、この連動棒が、

最終的にシャッターの後幕が走り出すタイミングを決めるので、

これらが総合的に関係して、1/25秒〜1秒の低速シャッターが実現します。

と文章にしても全く解説になっていませんね。

まあ、こんな感じの綱渡りのような工夫で実現されている低速なので、

ライカの中古品には、この低速シャッターが機能していないものがあります。

再組み立てしてシャッターが甦ったはずの当機もそうでした。

ただ私の場合は、整備不良というよりも、

とんでもないポカをやっていた事が原因でした。

それは良くあるミスらしいです。

ガバナーを取り出してベンジン浴をしている間に

ぜんまいバネが外れてしまっていたのです。

このように教科書でも注意を促されていたのに!!

やはり、教科書は謙虚な心で良く読むべきですね。

このミスに気づいて、ぜんまいバネの位置を修正した後は、

低速シャッターもそれなりの速度で切れるようになりました。

1秒にセットして動画に撮りました。

それでも、ちょっと長く1.3秒くらいになってますね。

実は、この動画の後、

もう一度ガバナーをベンジンで洗い、教科書の教えに従って、

ベンジンで希釈した精密油をほんの少し歯車軸にさしたら、

かなり1秒に近くなりました。

教科書ってたいせつです。

(続く)

やはり、教科書は謙虚な心で良く読むべきですね。

このミスに気づいて、ぜんまいバネの位置を修正した後は、

低速シャッターもそれなりの速度で切れるようになりました。

1秒にセットして動画に撮りました。

それでも、ちょっと長く1.3秒くらいになってますね。

実は、この動画の後、

もう一度ガバナーをベンジンで洗い、教科書の教えに従って、

ベンジンで希釈した精密油をほんの少し歯車軸にさしたら、

かなり1秒に近くなりました。

教科書ってたいせつです。

(続く)

最近のコメント