▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

Nゲージ鉄道模型レイアウトの設計 ― 2017年03月27日

(前回)からの続きです。

鉄道模型のジオラマ製作って、

簡単に言えばレール(線路)を敷設した「箱庭」の製作です。

その箱庭の、どこにどんな風景を当てはめるかのアイデアが、

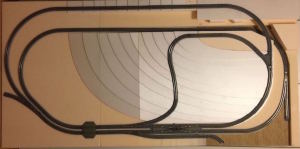

およそ半分ほどまとまってきたのが最初の画像です。

航空写真を切り貼りして作っています。

いわば「二次元ジオラマ」ともいえるかな。

これが三次元的に完成するのは数年後になりそうです。

一応、線路を適当に区分して路線名を付けました。

・山手線(A)

・坂下線(B)

・隣町線(C)

・おとめ山線(D)

レールの敷設はすでに完了していますので、

簡単に言えばレール(線路)を敷設した「箱庭」の製作です。

その箱庭の、どこにどんな風景を当てはめるかのアイデアが、

およそ半分ほどまとまってきたのが最初の画像です。

航空写真を切り貼りして作っています。

いわば「二次元ジオラマ」ともいえるかな。

これが三次元的に完成するのは数年後になりそうです。

一応、線路を適当に区分して路線名を付けました。

・山手線(A)

・坂下線(B)

・隣町線(C)

・おとめ山線(D)

レールの敷設はすでに完了していますので、

車両を走行させて遊ぶことはできるようになっています。

鉄道模型の楽しさは、このように

箱庭の「情景」を楽しむ、

車両の「走行」を楽しむ、

この二つから成り立っているようです。

そのうちの「走行」部分にフォーカスして、

線路のレイアウトをどのように計画したかを復習してみます。

レイアウトを正確に設計するために、

次のようなレイアウト定規があるそうです。

鉄道模型の楽しさは、このように

箱庭の「情景」を楽しむ、

車両の「走行」を楽しむ、

この二つから成り立っているようです。

そのうちの「走行」部分にフォーカスして、

線路のレイアウトをどのように計画したかを復習してみます。

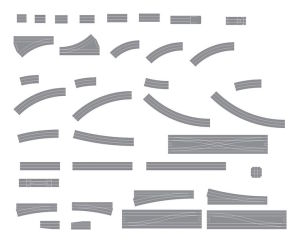

レイアウトを正確に設計するために、

次のようなレイアウト定規があるそうです。

この定規を使って方眼紙に線路を書き込んだり、

思いが変わって消しゴムで消して書き直したり、

そんな作業はとても楽しそうです。

数十年前に思い描いた「夢」でした。

でも今の私は、幸か不幸か少しばかりCADが使えるので、

パソコンの画面上で同様な作業をすることにしました。

今回採用したKATO製の線路 " ユニトラック Unitrack "シリーズは、

次のような寸法図がHPに公表されています。

思いが変わって消しゴムで消して書き直したり、

そんな作業はとても楽しそうです。

数十年前に思い描いた「夢」でした。

でも今の私は、幸か不幸か少しばかりCADが使えるので、

パソコンの画面上で同様な作業をすることにしました。

今回採用したKATO製の線路 " ユニトラック Unitrack "シリーズは、

次のような寸法図がHPに公表されています。

これを元に各種線路の線分図を作成し、それらを適宜つなぎあわせれば、

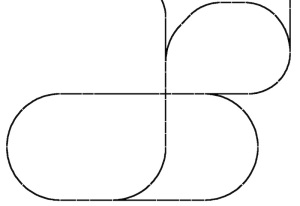

こんな風なレイアウト図ができます。

何しろCADですから1mmの狂いもなく表現できます。

A1のパネルにぴったり納まるように計画することも可能です。

何しろCADですから1mmの狂いもなく表現できます。

A1のパネルにぴったり納まるように計画することも可能です。

また、各社の線路の寸法データを、

JW-CADのデータとして無償で配布している方がいました。

奇特な方ですね。

そのままJW-CADで描いても良いし、

DXF変換して好みのCADソフトに取り込んでも使えます。

私もそのデータをダウンロードして、次のような実型パーツ図を作りました。

各パーツをつなぎ合わせたり、入れ替えたりして出来上がったのが次。

最初の二次元ジオラマ図にかぶせるとこうなります。

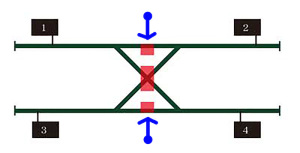

さて、今回の私のレイアウトの目玉は、

次のダブルクロス(複線両渡りポイント KATO_WX310)です。

単純な直線・曲線のレールに比べると、かなり高価でした。

これをいかに効果的に使うかに知恵を絞りました。

一般的には次のように、

これをいかに効果的に使うかに知恵を絞りました。

一般的には次のように、

このポイントを直進で通過する時には内外二つの環状線となり、

クロスで通過すれば二重環の一筆書き、となるような使い方をします。

それに対して、私は次のようなレイアウトを考えてみました。

クロスで通過すれば二重環の一筆書き、となるような使い方をします。

それに対して、私は次のようなレイアウトを考えてみました。

この場合はポイントを「直進」した場合に一筆書きになります。

いわば「メビウスの環状線」。

「クロス」した場合は逆に内外分割の個別系統になります。

これをA1パネル分(路線名:隣町線(C))

と合わせて表示するとこうなります。

いわば「メビウスの環状線」。

「クロス」した場合は逆に内外分割の個別系統になります。

これをA1パネル分(路線名:隣町線(C))

と合わせて表示するとこうなります。

メイン電源が三つあれば、三台の車両を同時に走行させられます。

大小のパネルをつなげてみたのが次の写真です。

大小のパネルをつなげてみたのが次の写真です。

そして、相互乗り入れ用分岐ポイントを他方向に切り替えれば、

このA・B・Cを一気に通過する無限軌道となります。

このA・B・Cを一気に通過する無限軌道となります。

さらに「走行」させる楽しみを倍加させるために、

リバース区間も設けてみました。

それが次の図でピンクの(D)区間です。

リバース区間も設けてみました。

それが次の図でピンクの(D)区間です。

(A)・(B)区間の走行の向きを逆方向にした場合にのみ、

この区間を渡ることができます。

注:この(D)区間及び(C)区間は進入部ポイントや曲線の曲率が小さいので、

通過できる車両は「Bトレインショーティー」などに限定されます。

ダブルクロスとリバースを組み合わせて複数車両を操作してみると、

慣れないうちは脱線・衝突・立ち往生が頻発しました。

その度に慌てて緊急停止させますが、

そんなトラブルも、「走行」を面白くする要因の一つですね。

ダブルクロスの変則使用によって、立体交差も実現できたし、

大きさの割には、なかなか面白いレイアウトになったと思います。

ただし、この変則使用を可能とするためには、

ダブルクロスのポイントを一か所改造する必要がありました。

ギャップ(絶縁部分)の増設です。

KATOの資料にある通り、標準のギャップ位置は次の箇所です。

この区間を渡ることができます。

注:この(D)区間及び(C)区間は進入部ポイントや曲線の曲率が小さいので、

通過できる車両は「Bトレインショーティー」などに限定されます。

ダブルクロスとリバースを組み合わせて複数車両を操作してみると、

慣れないうちは脱線・衝突・立ち往生が頻発しました。

その度に慌てて緊急停止させますが、

そんなトラブルも、「走行」を面白くする要因の一つですね。

ダブルクロスの変則使用によって、立体交差も実現できたし、

大きさの割には、なかなか面白いレイアウトになったと思います。

ただし、この変則使用を可能とするためには、

ダブルクロスのポイントを一か所改造する必要がありました。

ギャップ(絶縁部分)の増設です。

KATOの資料にある通り、標準のギャップ位置は次の箇所です。

これに対して、次の二か所の青矢印部にギャップを追加する必要がありました。

これを設けないと、ポイントをクロスする個別運転時に、

A・B路線上を逆向きに(Aが左回りでBが右回りとか)

A・B路線上を逆向きに(Aが左回りでBが右回りとか)

走行させようとするとショートします。

(最初は、このポイントの構造を理解できずに試行錯誤しました)

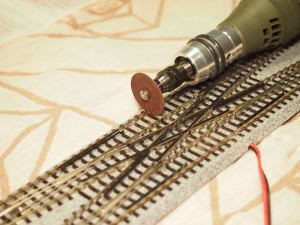

次の写真は、このギャップを切っているところ。

(最初は、このポイントの構造を理解できずに試行錯誤しました)

次の写真は、このギャップを切っているところ。

レールを切断した後、

そのギャップには少量の瞬間接着剤を数回に分けて流し込み、

段差を埋めて脱線しないようにしました。

こんな風にレイアウト作りにいそしんで得た一つの教訓。

「他人の手法を参考にし過ぎるな!」です。

というのは、ネット上にはベテラン製作者による興味深い情報が、

太平洋の海水にも負けないほど溢れているので、

それに感心してネットサーフィンを続けていると、

いつの間にか数時間が経過し、いっぽう自分の作業は全く進まない、

という事態に陥りやすいからです。

やはり、自己流でやって失敗してこそ自分の人生(ちょっと大げさ)

(続く)

そのギャップには少量の瞬間接着剤を数回に分けて流し込み、

段差を埋めて脱線しないようにしました。

こんな風にレイアウト作りにいそしんで得た一つの教訓。

「他人の手法を参考にし過ぎるな!」です。

というのは、ネット上にはベテラン製作者による興味深い情報が、

太平洋の海水にも負けないほど溢れているので、

それに感心してネットサーフィンを続けていると、

いつの間にか数時間が経過し、いっぽう自分の作業は全く進まない、

という事態に陥りやすいからです。

やはり、自己流でやって失敗してこそ自分の人生(ちょっと大げさ)

(続く)

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2017/03/27/8423507/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。