▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

ベビーローライ改造でピンボケ防止(1) ― 2017年04月04日

先月のブログ記事「無改造ベビーローライに35mmフィルム1」で、

このカメラ入手後の初試写の時に、

一応綺麗に撮れたが問題点もあったことを書きました。

その問題は何かというと、「部分ボケ」です。

12枚撮りのうち2枚にこれが発生しました。

普通に撮れれば、

このカメラ入手後の初試写の時に、

一応綺麗に撮れたが問題点もあったことを書きました。

その問題は何かというと、「部分ボケ」です。

12枚撮りのうち2枚にこれが発生しました。

普通に撮れれば、

このようにきめ細かい画像です。

ところが、12コマのうち5・6枚目が、次のような状況でした。

ところが、12コマのうち5・6枚目が、次のような状況でした。

一見、単なるピンボケのように見えますが、

よく見ると、周辺部はそれなりにピントが来ていて、

中央部だけが縦に広い範囲でボケている状態です。

最初は、スキャン時のフィルムの平面性を疑いました。

それで、フィルム面を表にしたり裏にしたり、

あるいはガラスで押さえたりしてスキャンしましたが、

結果は変わりませんでした。

ということは撮影時にすでにピントが甘くなっていた、

と結論付けざるを得ません。

今度はカメラを仔細に眺めてみました。

それで思ったこと。

「ベビーローライはフィルムの平面性保持が苦手かもしれない」。

その理由を、次の写真で説明します。

よく見ると、周辺部はそれなりにピントが来ていて、

中央部だけが縦に広い範囲でボケている状態です。

最初は、スキャン時のフィルムの平面性を疑いました。

それで、フィルム面を表にしたり裏にしたり、

あるいはガラスで押さえたりしてスキャンしましたが、

結果は変わりませんでした。

ということは撮影時にすでにピントが甘くなっていた、

と結論付けざるを得ません。

今度はカメラを仔細に眺めてみました。

それで思ったこと。

「ベビーローライはフィルムの平面性保持が苦手かもしれない」。

その理由を、次の写真で説明します。

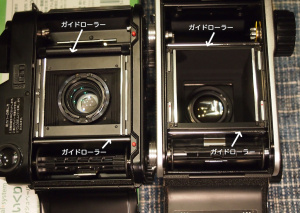

撮影窓の上下枠の外側にある「ガイドローラー」に着目しました。

この形状が、完全な円筒ではありません。

中央部が端部より細くなっています。

フィルムの正しい位置=焦点面は、

「ピント面レール」と「圧板」に挟まれた位置ですから、

このローラーの中央部は焦点面よりも少しレンズ側にあります。

ということは、

フィルムに対して次の写真のような力が加わると、

この形状が、完全な円筒ではありません。

中央部が端部より細くなっています。

フィルムの正しい位置=焦点面は、

「ピント面レール」と「圧板」に挟まれた位置ですから、

このローラーの中央部は焦点面よりも少しレンズ側にあります。

ということは、

フィルムに対して次の写真のような力が加わると、

フィルムはこれに抵抗できずに、レンズ側に湾曲してしまいます。

そして、例えば無限遠の風景に焦点を合わせて撮影すると、

そして、例えば無限遠の風景に焦点を合わせて撮影すると、

この歪んだ部分はオーバーインフとなって、ボケてしまいます。

ただし、左右両サイドはピント面レールと圧板に挟まれているので、

正規の焦点位置にとどまりボケない、と考えられます。

上下端も一応「枠」があるので、腹み量は1mm弱にとどまるはずで、

これも画像上下端のピンボケ度は少ない、という結果と一致します。

これまでブローニーフィルムを使ってきて、

このような部分ボケを経験したことはありません。

確かに次の写真の、

フジカ FUJICA GS645(左)やマミヤ Mamiya C220(右)においては、

ただし、左右両サイドはピント面レールと圧板に挟まれているので、

正規の焦点位置にとどまりボケない、と考えられます。

上下端も一応「枠」があるので、腹み量は1mm弱にとどまるはずで、

これも画像上下端のピンボケ度は少ない、という結果と一致します。

これまでブローニーフィルムを使ってきて、

このような部分ボケを経験したことはありません。

確かに次の写真の、

フジカ FUJICA GS645(左)やマミヤ Mamiya C220(右)においては、

フィルムの送り側と受け側(巻取り側)に、

完全な円筒上のガイドローラーが付いています。

もちろん、ベビーローライの兄貴分の

6x6ローライフレックスにも装備されているようです。

すると、このベビーローライは、その点ではやっぱりベビーなの?

(続く)

完全な円筒上のガイドローラーが付いています。

もちろん、ベビーローライの兄貴分の

6x6ローライフレックスにも装備されているようです。

すると、このベビーローライは、その点ではやっぱりベビーなの?

(続く)

ベビーローライ改造でピンボケ防止(2) ― 2017年04月10日

(前回)からの続きです。

ベビーローライで撮影した写真に「部分ボケ」が発生しました。

そして、その原因は、

フィルム面がレンズ側に孕んでしまうため、と考えられました。

この孕みを抑えるためには、

他の高級カメラには一般的に装備されている円筒形のガイドローラー、

これをベビーローライにも設けてあげれば良さそうです。

何か代替品がないかと探してみました。

目をつけたのは次のもの。

ベビーローライで撮影した写真に「部分ボケ」が発生しました。

そして、その原因は、

フィルム面がレンズ側に孕んでしまうため、と考えられました。

この孕みを抑えるためには、

他の高級カメラには一般的に装備されている円筒形のガイドローラー、

これをベビーローライにも設けてあげれば良さそうです。

何か代替品がないかと探してみました。

目をつけたのは次のもの。

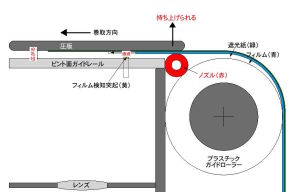

エアークリーナーの「ノズル」パイプです。

これを4.3cm程度にカットして、次の写真の位置に置いてみました。

これを4.3cm程度にカットして、次の写真の位置に置いてみました。

一見良さそうです。

カメラを立てると下に落ちてしまいますが、

撮影中はフィルムに押さえられて、この位置に止まるでしょう。

また、もう一つの改善策を実施しました。

35mmフィルムのパトローネを分解し、

カメラを立てると下に落ちてしまいますが、

撮影中はフィルムに押さえられて、この位置に止まるでしょう。

また、もう一つの改善策を実施しました。

35mmフィルムのパトローネを分解し、

引き出し口のフェルトを剥がし、

両面テープで巻取り側のローラー中央部に貼り付けました。

両面テープで巻取り側のローラー中央部に貼り付けました。

これで撮影窓の上下枠部分で、

ガイドローラーの太さを確保できましたから、

フィルムの平面性は向上するはずです。

喜び勇んでフィルムを詰め、巻き上げノブを回しました。

ところが、「あれ?、カウンターが進まないぞ!」

ベビーローライ売り物のオートマットが効かないのか、

枚数カウンターになかなか[1]の数字が出てきません。

やっと出てきて2・3枚シャッターを切ったら、

フィルムの終端に来た感じになってしまいました。

重大な不具合発生です。

壊れたか!と不安になり、

取り敢えず最後まで巻き取ったフィルムを、

ダークバックの中で全て元のスプールに巻き戻し、

今度は「ノズル」なしで普通に9枚ばかり、撮影しました。

この撮り直し時は、物事は普通の経過をたどり、現像結果も普通でした。

ガイドローラーの太さを確保できましたから、

フィルムの平面性は向上するはずです。

喜び勇んでフィルムを詰め、巻き上げノブを回しました。

ところが、「あれ?、カウンターが進まないぞ!」

ベビーローライ売り物のオートマットが効かないのか、

枚数カウンターになかなか[1]の数字が出てきません。

やっと出てきて2・3枚シャッターを切ったら、

フィルムの終端に来た感じになってしまいました。

重大な不具合発生です。

壊れたか!と不安になり、

取り敢えず最後まで巻き取ったフィルムを、

ダークバックの中で全て元のスプールに巻き戻し、

今度は「ノズル」なしで普通に9枚ばかり、撮影しました。

この撮り直し時は、物事は普通の経過をたどり、現像結果も普通でした。

「良かった!、壊れはしなかったようだ」

そして、今回特に気になっている「部分ボケ」もないようです。

「ふ〜む、フェルトの効果があったのかな」

巻取り側ローラーに巻き付けたフェルトが効いたのかも知れません。

しかし、スキャン結果を拡大してよく見ると、

「やっぱり、問題あり!」

フィルムに縦線状に傷が付いていました。

ガイドローラー代わりに仮置きしたノズルの表面に、

微細なささくれでもあったのでしょう、

それが最初にフィルムを通した時、フィルムの膜面を傷つけたのですね。

いずれにせよ、わたし的には実験は大失敗!!

フェルトは良い結果をもたらしたかもしれませんが、

それだけで満足する訳には行きません。

ガイドローラーの別案を検討することにしました。

(続く)

微細なささくれでもあったのでしょう、

それが最初にフィルムを通した時、フィルムの膜面を傷つけたのですね。

いずれにせよ、わたし的には実験は大失敗!!

フェルトは良い結果をもたらしたかもしれませんが、

それだけで満足する訳には行きません。

ガイドローラーの別案を検討することにしました。

(続く)

ベビーローライ改造でピンボケ防止(3) ― 2017年04月16日

に置いたのですが、これが猿知恵で、見事に失敗しました。

ローライ売り物のオートマットが効かなかったのです。

その原因を探ってみることにしました。

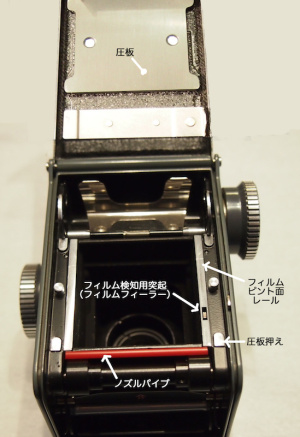

これまで得た知識をもとに、カメラの概念図を書きました。

ローライ売り物のオートマットが効かなかったのです。

その原因を探ってみることにしました。

これまで得た知識をもとに、カメラの概念図を書きました。

ピント面(ガイド)レールより、圧板押えの位置が高いため、

ピント面レールと圧板の間には約0.4mmの隙間ができます。

このトンネルのような隙間をフィルムが通っていくのですが、

フィルムの端部では、フィルムと遮光紙に段差があるので、

この段差がフィルム検知用突起(フィルムフィーラー)を蹴飛ばします。

これで、オートマット機構が目覚めます。

これに対して、ノズルが置かれた状態は次のようになります。

ピント面レールと圧板の間には約0.4mmの隙間ができます。

このトンネルのような隙間をフィルムが通っていくのですが、

フィルムの端部では、フィルムと遮光紙に段差があるので、

この段差がフィルム検知用突起(フィルムフィーラー)を蹴飛ばします。

これで、オートマット機構が目覚めます。

これに対して、ノズルが置かれた状態は次のようになります。

ノズルの直径は2.4mmでした。

これが置かれることにより、圧板が正規の位置まで届かず、

ピント面レールと圧板の隙間が広がります。

ということは、フィルムと遮光紙の段差も、

突起に引っかからずに通過できてしまいます。

だからオートマットは機能しなかったわけですね。

原因を突き止めたからには、解決方法も見つけたいです。

今度はもっと細いガイドローラー代替品を探しました。

そして見つけたのが次の注射器でした。

これが置かれることにより、圧板が正規の位置まで届かず、

ピント面レールと圧板の隙間が広がります。

ということは、フィルムと遮光紙の段差も、

突起に引っかからずに通過できてしまいます。

だからオートマットは機能しなかったわけですね。

原因を突き止めたからには、解決方法も見つけたいです。

今度はもっと細いガイドローラー代替品を探しました。

そして見つけたのが次の注射器でした。

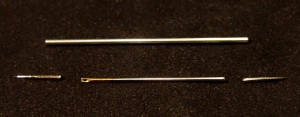

”Can-Do"の女性用化粧道具売り場にありました。百円です。

隣のビニール袋は鉄道模型レイアウト製作用の虫ピンです。

これらを、次の写真のように組み合わせます。

隣のビニール袋は鉄道模型レイアウト製作用の虫ピンです。

これらを、次の写真のように組み合わせます。

注射針は直径1.4mmです。これを4.4cmほどの長さに切ります。

その両端に頭を落とした虫ピンを差し、

虫ピンを軸として針を回転させることを考えました。

ただし、この針ローラーを望ましい位置に設置するためには、

ベビーローライのボディをちょっと彫り込まねばなりませんでした。

「貴婦人」のようなカメラを傷物にするのは心が痛みましたが、

ヤスリを使ってギコギコ彫り込みました。

(数万円の骨董品が市場価値ゼロ円になったわけです)

そして、ローラーを、彫り込んだ溝に落とし込みました。

その両端に頭を落とした虫ピンを差し、

虫ピンを軸として針を回転させることを考えました。

ただし、この針ローラーを望ましい位置に設置するためには、

ベビーローライのボディをちょっと彫り込まねばなりませんでした。

「貴婦人」のようなカメラを傷物にするのは心が痛みましたが、

ヤスリを使ってギコギコ彫り込みました。

(数万円の骨董品が市場価値ゼロ円になったわけです)

そして、ローラーを、彫り込んだ溝に落とし込みました。

両端の虫ピンを瞬間接着材でボディに固定すれば完成です。

この状態を断面図にすると次のようになります。

この状態を断面図にすると次のようになります。

ベビーローライ改造でピンボケ防止(4) ― 2017年04月21日

この自家製ローラーを手でつまんで回すと一応回転します。

ただし、フィルムの巻き上げに伴って回転するかはやや疑問です。

それでも注射針の表面はメッキがされているので、

フィルムの膜面がこすれても、傷がつくことはないと思いました。

それで早速12枚を試写して現像。

結果はおおむね良好でした。

基本的には次のようにきちんとした写りです。

ただし、フィルムの巻き上げに伴って回転するかはやや疑問です。

それでも注射針の表面はメッキがされているので、

フィルムの膜面がこすれても、傷がつくことはないと思いました。

それで早速12枚を試写して現像。

結果はおおむね良好でした。

基本的には次のようにきちんとした写りです。

ただ次の写真のように、

中央部がちょっと部分ボケかな?と思わせるのが一枚ありました。

中央部がちょっと部分ボケかな?と思わせるのが一枚ありました。

127フィルム(ベスト版)は、120(ブローニー)に比べると、

スプール(巻軸)が細いため、巻き癖が強めになります。

その結果、フィルムの内部応力が強く残り、

平面性の保持困難 → 中央部ボケの発生

こうなるのかもしれません。

試しに、次のような実験をしました。

ブローニーフィルムをマミヤ645の中枠にセットして、

周囲を次のように押さえ込みます。

この状態は、まさに撮影時のフィルムの状態ですが、

残念ながら、中央部がレンズ側に少しはらんでいます。

結論としては、

注射針のガイドローラを追加して、

部分ボケ防止についてはそれなりの成果を得ましたが、

根絶するまでには至らなかった、と言えるでしょうか。

そして私の場合、

既に興味の対象は「ガイドローラー」自体に移ってしまいました。

いかにして完璧なローラーを造るか、です。

写真の写りよりも、ローラーの完成度が興味の対象になったわけです。

熟考の末、見つけたのが次の「ししゅう針」です。

残念ながら、中央部がレンズ側に少しはらんでいます。

結論としては、

注射針のガイドローラを追加して、

部分ボケ防止についてはそれなりの成果を得ましたが、

根絶するまでには至らなかった、と言えるでしょうか。

そして私の場合、

既に興味の対象は「ガイドローラー」自体に移ってしまいました。

いかにして完璧なローラーを造るか、です。

写真の写りよりも、ローラーの完成度が興味の対象になったわけです。

熟考の末、見つけたのが次の「ししゅう針」です。

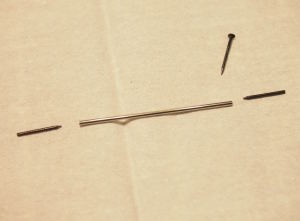

1.4mmφの注射針の中に次のように針を仕込みます。

左右は1.02mmの針の先端のテーパー部分だけをカットしたものです。

中央は0.86mmの針で、補強目的で入れました。

完成形は次の写真です。

中央は0.86mmの針で、補強目的で入れました。

完成形は次の写真です。

このようにローラーと軸を一体化するのが「みそ」です。

この場合、ボディと接するのは先端ばりの一部分だけですから、

回転するときの摩擦力は大幅に低下するはずです。

これを「軸一体回転型」とでも名付ければ、

これまでの

この場合、ボディと接するのは先端ばりの一部分だけですから、

回転するときの摩擦力は大幅に低下するはずです。

これを「軸一体回転型」とでも名付ければ、

これまでの

は「軸固定型」と呼べますね。

いずれにせよ、ローラーが軽快に回るためには、

・ブレない軸をつくること。

・回転部と固定部間の摩擦力を最小にすること。

この二点が重要です。

今回の針ローラーは、その条件を満たしています。

いずれにせよ、ローラーが軽快に回るためには、

・ブレない軸をつくること。

・回転部と固定部間の摩擦力を最小にすること。

この二点が重要です。

今回の針ローラーは、その条件を満たしています。

このように出来上がったローラーをボディに取り付け、

転がり落ちないようにプラスチック片で蓋をしました。

転がり落ちないようにプラスチック片で蓋をしました。

指先で撫でてあげると、コロコロと回転しました。

これであれば、フィルムが通過する時も軽快に回転してくれそうです。

素人の改造としては、まあ上出来の部類でしょう。

この改造を施しても、撮影フィルム一本に一枚くらいは、

妙なボケ方をした写真が、撮れてしまう可能性は残ります。

しかも、いつ発生するかは予測不能という状態。

まあ、「美女は気まぐれ」と思うしかないのかな。

これまでの試写で、当初購入した127フィルムは使い切りました。

次は、自家製フィルムで撮ってみる予定です。

その作り方について、ネット情報はたくさんありますが、

何か自分なりに面白い方法を考案したいものです。

(一旦終り)

これであれば、フィルムが通過する時も軽快に回転してくれそうです。

素人の改造としては、まあ上出来の部類でしょう。

この改造を施しても、撮影フィルム一本に一枚くらいは、

妙なボケ方をした写真が、撮れてしまう可能性は残ります。

しかも、いつ発生するかは予測不能という状態。

まあ、「美女は気まぐれ」と思うしかないのかな。

これまでの試写で、当初購入した127フィルムは使い切りました。

次は、自家製フィルムで撮ってみる予定です。

その作り方について、ネット情報はたくさんありますが、

何か自分なりに面白い方法を考案したいものです。

(一旦終り)

まずはブローニーのまま ― 2017年04月26日

ベビーローライ用の127フィルム(ベスト判)を自作するために、

ブローニーフィルム5本入りを買いました。

ブローニーフィルム5本入りを買いました。

これを流用すれば、

市販品の半分ほどのコストで127フィルムが手に入るはずです。

しかし、良く考えてみると、ちょっともったいない話です。

というのは、元々のブローニーサイズをそのまま使えば、

6x6の写真が12枚撮れるのに、

ベスト判に作り変えると、

4x4の写真が12枚になるわけです。

市販品の半分ほどのコストで127フィルムが手に入るはずです。

しかし、良く考えてみると、ちょっともったいない話です。

というのは、元々のブローニーサイズをそのまま使えば、

6x6の写真が12枚撮れるのに、

ベスト判に作り変えると、

4x4の写真が12枚になるわけです。

左がベスト判、右がブローニー判です。

実際に写る部分の面積は半分程度になってしまいます。

それを考えると、何かフィルムに申し訳ないような気がして、

まず最初の一本はブローニーそのままのサイズで撮ることにしました。

そして二本目からをベスト判フィルムの切り出し遊びに使います。

私の所有しているカメラの中で、

ブローニー用の高級機といえばハッセルブラッドです。

そのハッセルに、アクロス100を詰めて、目白を "Walk & Shoot" しました。

そのうち3枚ばかりを貼り付けます。

目白を散歩1

実際に写る部分の面積は半分程度になってしまいます。

それを考えると、何かフィルムに申し訳ないような気がして、

まず最初の一本はブローニーそのままのサイズで撮ることにしました。

そして二本目からをベスト判フィルムの切り出し遊びに使います。

私の所有しているカメラの中で、

ブローニー用の高級機といえばハッセルブラッドです。

そのハッセルに、アクロス100を詰めて、目白を "Walk & Shoot" しました。

そのうち3枚ばかりを貼り付けます。

目白を散歩1

目白を散歩2

目白を散歩3

最近のコメント