▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

Roco_z21の使い心地 ― 2018年06月02日

z21システムを導入してDCC鉄道模型がこれまで以上に楽しくなりました。

z21デジタルセンター(コマンドステーション)とiPhoneとがWifi接続になって、

操作位置がケーブルの制約から解放されたことがその理由の一つです。

でも、それよりも何よりも、

iPhoneアプリ "Z21 mobile" のインタフェースの素晴らしさの方が大きいです。

"Z21 mobile" では、車両の運転操作のための各アイコンが何を意味するか、

z21デジタルセンター(コマンドステーション)とiPhoneとがWifi接続になって、

操作位置がケーブルの制約から解放されたことがその理由の一つです。

でも、それよりも何よりも、

iPhoneアプリ "Z21 mobile" のインタフェースの素晴らしさの方が大きいです。

"Z21 mobile" では、車両の運転操作のための各アイコンが何を意味するか、

ほとんど直感的に理解できます。

この操作画面で、

・車両速度の増減

・進行方向の逆転

・ライトのオンオフ

・警告音を鳴らす

これらの操作をするために、

画面のどこをタッチすれば良いかは一目瞭然ですよね。

DCCに関して、

日本で発売されているほとんど唯一の教科書「DCCで楽しむ鉄道模型」では、

一応、DCCのコントローラーorコマンドステーションとして、

KATO製(元々はアメリカのDigitrax製)の次の機器が紹介されています。

・車両速度の増減

・進行方向の逆転

・ライトのオンオフ

・警告音を鳴らす

これらの操作をするために、

画面のどこをタッチすれば良いかは一目瞭然ですよね。

DCCに関して、

日本で発売されているほとんど唯一の教科書「DCCで楽しむ鉄道模型」では、

一応、DCCのコントローラーorコマンドステーションとして、

KATO製(元々はアメリカのDigitrax製)の次の機器が紹介されています。

この教科書が発売された9年前に主流だった" DCS50K "という機器で、

一応マイナーチェンジをして今でも現役のようなのですが、

現代ではさすがに「古色蒼然」という感じですね。

それで私も、この教科書から卒業して、net情報などを寄せ集めながら、

より新しいシステムのZ21を取り入れることにしたのです。

(と言っても、このZ21も既に何年か前のシステムです)

そんな経緯を辿りつつ、ebayなども利用し、

ほぼ最小のコストで、DCCの望ましい遊び方に到達したと言えますが、

一つ問題点がありました。

それは『トラック(線路)電圧』をどうするかという問題です。

私のDCC事始めは、オールインワンのスタートセットを買ったことです。

その内容に止まっていれば問題は起きませんが、

・DCC車両を増やしたり、

・線路の分岐ポイントを電動化したり、

すなわち、別のDCCデコーダを使用する時には、注意しなければなりません。

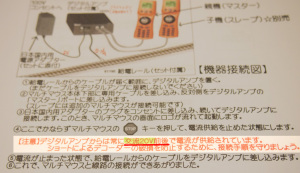

スタートセットの『トラック電圧』は、

次のように、標準のデジタルアンプ(コマンドステーション)と、

同梱されていた電源アダプタ(アウトプット側19V)を使用した場合、

「20V前後」だそうです。

一応マイナーチェンジをして今でも現役のようなのですが、

現代ではさすがに「古色蒼然」という感じですね。

それで私も、この教科書から卒業して、net情報などを寄せ集めながら、

より新しいシステムのZ21を取り入れることにしたのです。

(と言っても、このZ21も既に何年か前のシステムです)

そんな経緯を辿りつつ、ebayなども利用し、

ほぼ最小のコストで、DCCの望ましい遊び方に到達したと言えますが、

一つ問題点がありました。

それは『トラック(線路)電圧』をどうするかという問題です。

私のDCC事始めは、オールインワンのスタートセットを買ったことです。

その内容に止まっていれば問題は起きませんが、

・DCC車両を増やしたり、

・線路の分岐ポイントを電動化したり、

すなわち、別のDCCデコーダを使用する時には、注意しなければなりません。

スタートセットの『トラック電圧』は、

次のように、標準のデジタルアンプ(コマンドステーション)と、

同梱されていた電源アダプタ(アウトプット側19V)を使用した場合、

「20V前後」だそうです。

このデジタルアンプをz21に入れ替えた今回の場合、

z21の説明書によれば、

トラック電圧は「電源アダプタからの入力電圧 - 1V」となるので、

つまるところ「19V - 1V」の「18V」です。

いずれにせよ、「20V」でも「18V」でも大差なく、

オールインワンに入っていた次の蒸気機関車は快適に動きました。

z21の説明書によれば、

トラック電圧は「電源アダプタからの入力電圧 - 1V」となるので、

つまるところ「19V - 1V」の「18V」です。

いずれにせよ、「20V」でも「18V」でも大差なく、

オールインワンに入っていた次の蒸気機関車は快適に動きました。

だから、その時点では、トラック電圧のことはあまり気にしませんでした。

ところが、何か自力でアナログ車両をDCC化できるかも知れない、

と思って、とりあえず車載用デコーダを買うことを決めました。

その候補の一つが、アメリカDigitrax製の " SDH166D " というデコーダです。

コストパフォーマンスが高く、世間の評判も良好な商品です。

そして取り寄せてみたところ、このデコーダの説明書には、何と

「トラック電圧は16Vを超えてはならない!」と書いてありました。

ところが、何か自力でアナログ車両をDCC化できるかも知れない、

と思って、とりあえず車載用デコーダを買うことを決めました。

その候補の一つが、アメリカDigitrax製の " SDH166D " というデコーダです。

コストパフォーマンスが高く、世間の評判も良好な商品です。

そして取り寄せてみたところ、このデコーダの説明書には、何と

「トラック電圧は16Vを超えてはならない!」と書いてありました。

" layout track must not exceed 16V " とあるでしょう?

一万円近いデコーダも、過剰電圧をかけられると簡単に逝ってしまうらしい。

これでは、「SDH166Dをアナログ車両に搭載してDCC化しても、

私のシステムでは使えないじゃないか?」と困惑です。

調べてみると、要するに、

これは欧州流儀とアメリカ流儀の不一致のせいなんですね。

欧州製品は「約20V」程度を前提に作られ、

アメリカ製品は「約15V」程度が前提らしいです。

そんな問題について、ワールドワイドに対処する方策なのか、

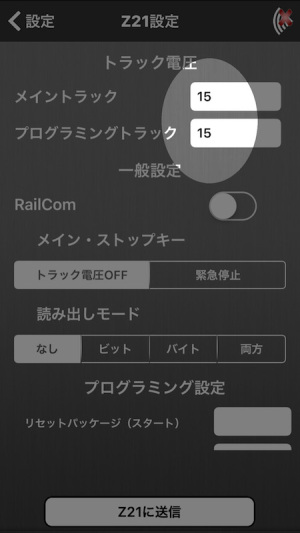

Z21では次のように線路への出力電圧が可変になっていました。

私のシステムでは使えないじゃないか?」と困惑です。

調べてみると、要するに、

これは欧州流儀とアメリカ流儀の不一致のせいなんですね。

欧州製品は「約20V」程度を前提に作られ、

アメリカ製品は「約15V」程度が前提らしいです。

そんな問題について、ワールドワイドに対処する方策なのか、

Z21では次のように線路への出力電圧が可変になっていました。

これは良いですね。

でも更に調べてみると、これは高価な Z21(黒箱)だけの機能でした。

私の購入した低価格の z21(白箱)では、その機能が省かれていました。

でも更に調べてみると、これは高価な Z21(黒箱)だけの機能でした。

私の購入した低価格の z21(白箱)では、その機能が省かれていました。

商品名で「Z」が小文字になっているのは、そのためか!

その通りなのかどうか、試してみました。

上の説明書にあるとおり、iPhone でモバイルアプリを立ち上げて、

「設定→Z21設定」の画面でトラック電圧を「15V」としてみました。

そして、この設定情報を[Z21に送信]した後、

PCの " Z21 Maintenance Tool " で本体設定を確認してみると

次のように " Main track voltage " は「15V」になっています。

(グレー表示になっているところに一抹の不安が残りますが)

次のように " Main track voltage " は「15V」になっています。

(グレー表示になっているところに一抹の不安が残りますが)

「これは私の望む電圧値に設定できたということなのかな?」

と期待しました。

念のため、その状況をZ21のメーカーである " Roco " に問い合わせてみました。

翌日、早速返答のメールが来て、

" The output voltage is fixed with 1 volt lower than the input-voltage...... Unfortunately the app cannot distinguish between the black (adjustable) Z21 and the white z21/z21start! " ということでした。

と期待しました。

念のため、その状況をZ21のメーカーである " Roco " に問い合わせてみました。

翌日、早速返答のメールが来て、

" The output voltage is fixed with 1 volt lower than the input-voltage...... Unfortunately the app cannot distinguish between the black (adjustable) Z21 and the white z21/z21start! " ということでした。

モバイルアプリには、金持ちと貧乏人の見分けはつかないから、

一律に同じように振る舞う、って事なんですね。

残念!

そりゃ高い製品の方が高機能なのは、やむを得ないです。

かといって、

かといって、

この機能のためだけに数万円も余分につぎ込んで黒箱を買うのは勿体無いです。

結局、私なりの解決法は新しい電源アダプタを買う事でした。

出力が " must not exceed 16V " なアダプタです。

秋月電子の通販で買えば千円くらいで買えます。

という事で、当初のものと、追加購入したものを下に並べてみました。

結局、私なりの解決法は新しい電源アダプタを買う事でした。

出力が " must not exceed 16V " なアダプタです。

秋月電子の通販で買えば千円くらいで買えます。

という事で、当初のものと、追加購入したものを下に並べてみました。

この右側の「出力:DC16V 3.75A」のアダプタであれば、

欧米いずれの仕様であっても、まず安全にDCCで遊べます。

そして、少しでもパワフルな走りを希望するときは、

当初セットに同梱されていた「OUTOPUT:DC 19V 3.4A」を使えば良いですね。

若干はパワフルになるような気がします。

こんな風に、鉄道模型用・カメラ用・パソコン関連用など、

電源アダプタって、いつの間にか増えていってしまいます。

そして、本体はお陀仏になったのに、一緒に捨てるのを忘れたアダプタが、

引き出しの中にた〜くさん死蔵されています。

欧米いずれの仕様であっても、まず安全にDCCで遊べます。

そして、少しでもパワフルな走りを希望するときは、

当初セットに同梱されていた「OUTOPUT:DC 19V 3.4A」を使えば良いですね。

若干はパワフルになるような気がします。

こんな風に、鉄道模型用・カメラ用・パソコン関連用など、

電源アダプタって、いつの間にか増えていってしまいます。

そして、本体はお陀仏になったのに、一緒に捨てるのを忘れたアダプタが、

引き出しの中にた〜くさん死蔵されています。

そんなのが増えるばかりの今日この頃。

(終り)

形見のカメラで撮る風景は(1) ― 2018年06月05日

義姉から中古のカメラをいただきました。

彼女の夫が生前使用していたカメラ3台です。

多分、捨てるに忍びず二十年以上保管していたのでしょう。

そんな彼女が、中古カメラで遊んでいる私の物好きを知り、

この3台の処置を私に託そう、と思ったのでしょう。

彼女の夫が生前使用していたカメラ3台です。

多分、捨てるに忍びず二十年以上保管していたのでしょう。

そんな彼女が、中古カメラで遊んでいる私の物好きを知り、

この3台の処置を私に託そう、と思ったのでしょう。

発売年順に並べてみました。

左から順に、

■Canon_P型 1959年発売

■Nikomat_EL 1972年発売

■Canon_T70 1984年発売

という名前のカメラです。

実は、これらのカメラを所有していた男性がどのような方だったか、

私は全く知りません。

ところが、この3台のカメラをじーっと眺めているうちに、

その向こう側にちょっと朧げながら、ある男性像が見えてきました。

「心優しく、かつ折り目正しい、実直で賢い男性」のイメージです。

このイメージは直感的なものなので、言葉ではうまく説明できませんが、

あえて、分析的に次のように理由付けしてみました。

その1「心優しい」

カメラ好きに悪人はいません。私が自ら証明。

その2「折り目正しい」

各カメラの発売年に注目しました。

故人がカメラを購入したのは、発売年かその直後と仮定すれば、

およそ12年周期で新しいカメラを購入している事になります。

「年男となると同時に自らの人生の節目を迎えて」購入、

などという購入動機が考えられます。

実際、私の場合も、子供や孫が生まれる前後に、

それを理由にカメラやビデオを買っていましたから。

その3「実直で賢い」

故人のカメラ選びが、堅実で合理的と思えるからです。

3台とも、一般向けの高級機と言える位置付けのカメラです。

各メーカー毎のその時点のラインナップから言えば、

それぞれ、もう1ランク上の機種がありました。

・Canon_P型に対する " Canon VI L(6L)型 "

・Nikomat_ELに対する " Nikon F2 "

・Canon_T70に対する " Canon New-F1 "

がそれです。

いわゆる各メーカーのフラグシップ機と言われる機種ですね。

プロカメラマン、あるいは見栄っ張りのハイアマチュアであれば、

この上位機種を買っていたでしょう。

あえてそうせずに二番手を選んだところに、賢さを感じました。

もっとも、「Canon_P型」などは二番手と言っても定価は約5万円ほどで、

当時の大卒初任給の3ヶ月分くらいに相当しますから、

一般庶民には「高嶺の花」であった事は間違いないです。

そして、この3台のカメラを眺めていると、時代の変遷も感じます。

カメラの大衆化の歴史ですね。

機能的にはどんどん便利になっていきました。

この3台の露出機能について考えてみると、

手動 → 絞り優先自動 → 全自動

と素人でも綺麗な写真が撮れるようになってきています。

一方、素材的には、大衆化=質感の低下、です。

Canon_P型の時代はカメラは鉄とガラスの塊でした。

それが徐々にプラスチック化が進み、

Canon_T70に至ってボディ外装は全てプラスチックになりました。

また、財産としての価値が低下していく歴史でもあったと思います。

Canon_P型のような機械式のフルマニュアル機は、

壊れたら修理して再生する、という前提で作られています。

いわばカメラは「一生もの」でした。

Nikomat_ELはカメラが電子化していく途上の製品で、

左から順に、

■Canon_P型 1959年発売

■Nikomat_EL 1972年発売

■Canon_T70 1984年発売

という名前のカメラです。

実は、これらのカメラを所有していた男性がどのような方だったか、

私は全く知りません。

ところが、この3台のカメラをじーっと眺めているうちに、

その向こう側にちょっと朧げながら、ある男性像が見えてきました。

「心優しく、かつ折り目正しい、実直で賢い男性」のイメージです。

このイメージは直感的なものなので、言葉ではうまく説明できませんが、

あえて、分析的に次のように理由付けしてみました。

その1「心優しい」

カメラ好きに悪人はいません。私が自ら証明。

その2「折り目正しい」

各カメラの発売年に注目しました。

故人がカメラを購入したのは、発売年かその直後と仮定すれば、

およそ12年周期で新しいカメラを購入している事になります。

「年男となると同時に自らの人生の節目を迎えて」購入、

などという購入動機が考えられます。

実際、私の場合も、子供や孫が生まれる前後に、

それを理由にカメラやビデオを買っていましたから。

その3「実直で賢い」

故人のカメラ選びが、堅実で合理的と思えるからです。

3台とも、一般向けの高級機と言える位置付けのカメラです。

各メーカー毎のその時点のラインナップから言えば、

それぞれ、もう1ランク上の機種がありました。

・Canon_P型に対する " Canon VI L(6L)型 "

・Nikomat_ELに対する " Nikon F2 "

・Canon_T70に対する " Canon New-F1 "

がそれです。

いわゆる各メーカーのフラグシップ機と言われる機種ですね。

プロカメラマン、あるいは見栄っ張りのハイアマチュアであれば、

この上位機種を買っていたでしょう。

あえてそうせずに二番手を選んだところに、賢さを感じました。

もっとも、「Canon_P型」などは二番手と言っても定価は約5万円ほどで、

当時の大卒初任給の3ヶ月分くらいに相当しますから、

一般庶民には「高嶺の花」であった事は間違いないです。

そして、この3台のカメラを眺めていると、時代の変遷も感じます。

カメラの大衆化の歴史ですね。

機能的にはどんどん便利になっていきました。

この3台の露出機能について考えてみると、

手動 → 絞り優先自動 → 全自動

と素人でも綺麗な写真が撮れるようになってきています。

一方、素材的には、大衆化=質感の低下、です。

Canon_P型の時代はカメラは鉄とガラスの塊でした。

それが徐々にプラスチック化が進み、

Canon_T70に至ってボディ外装は全てプラスチックになりました。

また、財産としての価値が低下していく歴史でもあったと思います。

Canon_P型のような機械式のフルマニュアル機は、

壊れたら修理して再生する、という前提で作られています。

いわばカメラは「一生もの」でした。

Nikomat_ELはカメラが電子化していく途上の製品で、

機械式部品と電子式部品が混在しています。

メカニックな部分は修理で直せても、

電子化された部品は壊れたら交換するしかありません。

交換部品がなくなったら、終わりです。

そして、Canon_T70の場合は、万一壊れたら即買い替えとなりそうです。

実際、私の元に来たT70は電池蓋のプラスチック部品が割れていました。

人間でいえば、足の爪が一枚剥がれた程度。

これだけでカメラそのものが、ほとんど再起不能、はかない命です。

以上のような考察の後、私の出した処置方針は次のようになりました。

■Canon_P型

ボディ、レンズとも分解・修理にトライ!!

■Nikomat_EL

ボディは部品取り用、レンズは分解・清掃。

■Canon_T70

ボディ、レンズとも部品取り用

Nikomat_ELに着いていたレンズは、

" NIKKOR-S・C Auto 1:1.4 f=50mm " という、

中古市場でそこそこ人気のある標準レンズです。

再生する価値のある準ビンテージ物ですが、

手にしてみると距離環がまったく動きませんでした。

滑り止めとしてゴムシートで包んで回そうとしても、

グリースが接着材のように固化しているのか、ビクともしませんでした。

交換部品がなくなったら、終わりです。

そして、Canon_T70の場合は、万一壊れたら即買い替えとなりそうです。

実際、私の元に来たT70は電池蓋のプラスチック部品が割れていました。

人間でいえば、足の爪が一枚剥がれた程度。

これだけでカメラそのものが、ほとんど再起不能、はかない命です。

以上のような考察の後、私の出した処置方針は次のようになりました。

■Canon_P型

ボディ、レンズとも分解・修理にトライ!!

■Nikomat_EL

ボディは部品取り用、レンズは分解・清掃。

■Canon_T70

ボディ、レンズとも部品取り用

Nikomat_ELに着いていたレンズは、

" NIKKOR-S・C Auto 1:1.4 f=50mm " という、

中古市場でそこそこ人気のある標準レンズです。

再生する価値のある準ビンテージ物ですが、

手にしてみると距離環がまったく動きませんでした。

滑り止めとしてゴムシートで包んで回そうとしても、

グリースが接着材のように固化しているのか、ビクともしませんでした。

この状態では掃除どころか分解に取り掛かることもできません。

それで、グリースやもろもろ悪さしているものを溶かそうと、

アルコール浸けにしました。

アルコール浸けにしました。

そして揮発した分のアルコールを注ぎ足しながら一昼夜。

このように、アルコールが真っ黄色に染まり、それと同時に、

レンズの距離リングは何とか回るようになりました。

レンズの距離リングは何とか回るようになりました。

少し先の見えてきたこのレンズの分解清掃は後日の楽しみとして、

まずは、本命の「Canon_P型」に取り組みます。

まずは、本命の「Canon_P型」に取り組みます。

形見のカメラで撮る風景は(2)Canon_P型レンズ清掃 ― 2018年06月08日

(前回)からの続きです。

いただいたCanon_P型には、50mmF1.8の標準レンズが付いていました。

これを分解して掃除してみる事にします。

次のような状況ですから前途多難ですが、

趣味で使うレンズに、それほどの完璧さは求めません。

いただいたCanon_P型には、50mmF1.8の標準レンズが付いていました。

これを分解して掃除してみる事にします。

次のような状況ですから前途多難ですが、

趣味で使うレンズに、それほどの完璧さは求めません。

後ろ側から始めます。

白矢印のカニ目を回すと、

押さえリングが外れます。

すると、レンズユニットがすっぽり抜けました。

合理的な造りです。

この写真右下のレンズユニットから後玉群を外します。

この写真右下のレンズユニットから後玉群を外します。

カビは、この後玉群の内部側の面に付いていました。

レンズの表裏に注意して分解していきます。

ここまで分解すれば清掃は容易ですが、

カビ跡は、一生懸命拭き取っても取りきれませんでした。

LEDライトを当てると、まだまだ残っていますね。

カビ跡は、一生懸命拭き取っても取りきれませんでした。

LEDライトを当てると、まだまだ残っていますね。

次は表側(対物側)から取り組みます。

銘板リングを外すと一枚外れました。

この後はどうしたものかと眺めると、

次の写真の矢印の位置にイモネジがありました。

次の写真の矢印の位置にイモネジがありました。

このネジ(セットビス)を外し、前玉群を回すと、

すっぽり抜けました。

すっぽり抜けました。

こちらはカビなどはないので、アルコールで軽く清掃だけ。

そして、一応完了。

一部カビ後が残っても、

真正面から眺めるとクリアに見えるので、そこそこ写るはずです。

そして、一応完了。

一部カビ後が残っても、

真正面から眺めるとクリアに見えるので、そこそこ写るはずです。

形見のカメラで撮る風景は(3)Canon_P型Body清掃 ― 2018年06月15日

(前回)からの続きです。

レンズ清掃が済んだので、今度はカメラボディの整備をします。

中古カメラ入手時に、一番最初にするのはウェットティッシュで拭くことです。

これで、表面上の汚れやカビを、それなりに取り除きます。

レンズ清掃が済んだので、今度はカメラボディの整備をします。

中古カメラ入手時に、一番最初にするのはウェットティッシュで拭くことです。

これで、表面上の汚れやカビを、それなりに取り除きます。

今回もその作業をしていたら、下に敷いた白ティッシュの上に、

何かリング状のスプリングのようなものが落ちていました。

何かリング状のスプリングのようなものが落ちていました。

「あれ?何か部品が落っこちたかな」と思いましたが、

よく見ると、これは「Canon」のロゴの一部ですね。

墨入れ彫り込み文字の塗料が、その形状のまま剥落したのでした。

残った文字は「non」。

まるで、分解清掃されるのを拒んでいるかのような文字列です。

ここで思い出したのは、数年前に修理した「Canonet」。

(「お久しぶりのキャノネット」に記しました)

よく見ると、これは「Canon」のロゴの一部ですね。

墨入れ彫り込み文字の塗料が、その形状のまま剥落したのでした。

残った文字は「non」。

まるで、分解清掃されるのを拒んでいるかのような文字列です。

ここで思い出したのは、数年前に修理した「Canonet」。

(「お久しぶりのキャノネット」に記しました)

この時も、頭の " C " が欠落して「anon」となっていたのでした。

何か不思議な因縁を感じます。

長年放置されたままの今回のCanon_P型ボディは、

あちこちの可動部分が不動でした。

でも、不思議なことに、少しづつ教え込むように動かしていくうちに、

正常な状態に近づいて行きました。

次の写真のセルフタイマーのレバーがその典型でした。

何か不思議な因縁を感じます。

長年放置されたままの今回のCanon_P型ボディは、

あちこちの可動部分が不動でした。

でも、不思議なことに、少しづつ教え込むように動かしていくうちに、

正常な状態に近づいて行きました。

次の写真のセルフタイマーのレバーがその典型でした。

最初は全く、一ミリも動きませんでした。それを、

「こう巻き上がるんだぞ、そしてシャッターボタンが押されたら、

こう戻っていくんだぞ」と介助するように動かしていたら、

最後は自律的に回転するようになったのです。

ちょうど寝たきり老人が、

固着した関節を少しづづリハビリするのを手助けする感じでした。

てなことしながら、メカニカルな部分はリハビリ完了。

完璧とは言えないまでも、シャッター速度についても、

実用には差し支えない程度の精度で切れるようになった感じです。

あとは、いつも気になるファインダーの見え方。

どうしても古いカメラのファインダーは、カビ・汚れなどで曇ってしまいます。

それを清掃するために、軍艦部を開けることにしました。

まず、次の巻き上げレバーを外します。

「こう巻き上がるんだぞ、そしてシャッターボタンが押されたら、

こう戻っていくんだぞ」と介助するように動かしていたら、

最後は自律的に回転するようになったのです。

ちょうど寝たきり老人が、

固着した関節を少しづづリハビリするのを手助けする感じでした。

てなことしながら、メカニカルな部分はリハビリ完了。

完璧とは言えないまでも、シャッター速度についても、

実用には差し支えない程度の精度で切れるようになった感じです。

あとは、いつも気になるファインダーの見え方。

どうしても古いカメラのファインダーは、カビ・汚れなどで曇ってしまいます。

それを清掃するために、軍艦部を開けることにしました。

まず、次の巻き上げレバーを外します。

同様にシャッターダイアルなども外します。

また、次のシンクロ接点の部品も、

軍艦部カバーを固定する役割を持っていますから、外します。

軍艦部カバーを固定する役割を持っていますから、外します。

そして、アクセサリーシューも。

距離計二重像の縦ズレ・横ズレ調整用の丸窓や塞ぎネジも外します。

(このあたりの機構は、完全にライカ方式のコピーですね)

(このあたりの機構は、完全にライカ方式のコピーですね)

主なネジ部を外せば、軍艦部カバーは上に抜けます。

その際、フィルム巻き戻しレバーは外さなくとも、抜けます。

子供のセーターを脱がす時に、

腕を上に上げさせて「スポッ」と抜くような感じです。面白い。

距離計の機構が露出したら、手の届く範囲で汚れやクモリを拭き取ります。

子供のセーターを脱がす時に、

腕を上に上げさせて「スポッ」と抜くような感じです。面白い。

距離計の機構が露出したら、手の届く範囲で汚れやクモリを拭き取ります。

プリズムの間には、この写真のように、

レンズクリーニングペーパーを差し込んで、左右に往復させて掃除しました。

分解すると大変そうな機構なので、手抜き作業で済ませたわけです。

それと、結構汚れていたのが次の部品の透明プラスチック部分。

分解すると大変そうな機構なので、手抜き作業で済ませたわけです。

それと、結構汚れていたのが次の部品の透明プラスチック部分。

これは「アルバタ式のブライトフレーム」ですね。

レンジファインダーカメラの時代を実感させる部品で、

パララックスの補正機構が備わっているため、複雑な動き方をします。

そんな観察ができるのも、クラシックカメラを分解する楽しみの一つです。

そして、簡易清掃ながら、一応、分解清掃作業の完了!

レンジファインダーカメラの時代を実感させる部品で、

パララックスの補正機構が備わっているため、複雑な動き方をします。

そんな観察ができるのも、クラシックカメラを分解する楽しみの一つです。

そして、簡易清掃ながら、一応、分解清掃作業の完了!

「Canon」の彫り込み文字も、墨入れして復活しましたよ。

主目的のファインダーについても、十分綺麗になりました。

これが清掃前。

これが清掃前。

次が清掃後です。

形見のカメラで撮る風景は(4)Canon_Pで試し撮り ― 2018年06月21日

簡易点検・修理が済んだキャノンCanon_P型Bodyボディとレンズ、

これにフィルムを詰め、街に出て walk & shoot。

特に不具合は無さそうで、フィルム巻き上げもシャッターも軽快です。

この日の天気と同様に心も軽く、綺麗な写真が撮れる予感がします。

前オーナーの故人も、最初にフィルムを詰めて撮影した時は、

こんな気持ちだったのかな?と思いました。

何しろ、初任給3か月分を貯金して(私の勝手な推測です)、

清水の舞台から飛び降りて買ったカメラですから、

心が浮き立たぬはずはありません。

神田川沿いを歩いてみましたよ。まず、橋の上から撮影。

これにフィルムを詰め、街に出て walk & shoot。

特に不具合は無さそうで、フィルム巻き上げもシャッターも軽快です。

この日の天気と同様に心も軽く、綺麗な写真が撮れる予感がします。

前オーナーの故人も、最初にフィルムを詰めて撮影した時は、

こんな気持ちだったのかな?と思いました。

何しろ、初任給3か月分を貯金して(私の勝手な推測です)、

清水の舞台から飛び降りて買ったカメラですから、

心が浮き立たぬはずはありません。

神田川沿いを歩いてみましたよ。まず、橋の上から撮影。

川沿いの遊歩道。

裏道。

戸塚警察署前の明治通りの擁壁。

この写真は、間知石のパターン模様が狙いの一つ。

光の当たり具合が丁度良い時間帯でした。

撮影・現像が済み、仕上がった写真に向き合ってみると、

60年前に製造されたカメラとレンズながら、

その写り具合はとても良好に思えました。

まだ、カメラが一般庶民には高嶺の花だった時代に、

こんなカメラを手にしたら、その感激は一生忘れないはずですね。

そして、そのメーカー(Canon)への「ひいき目」も一生続いたはずです。

そう考えると、故人が12年ごとに買い換えたカメラが

光の当たり具合が丁度良い時間帯でした。

撮影・現像が済み、仕上がった写真に向き合ってみると、

60年前に製造されたカメラとレンズながら、

その写り具合はとても良好に思えました。

まだ、カメラが一般庶民には高嶺の花だった時代に、

こんなカメラを手にしたら、その感激は一生忘れないはずですね。

そして、そのメーカー(Canon)への「ひいき目」も一生続いたはずです。

そう考えると、故人が12年ごとに買い換えたカメラが

このように、Canon_P → Nikomat_EL → Canon_T70

となっている事の意味が見えてきます。つまり、

「一時ニコンに浮気したけど、やっぱり自分はキャノンが好きなんだな」

と自覚したわけです。

どんなに誠実な男性でも、ちょっと浮気したくなっちゃう、

でもやっぱり帰るべきところに帰って安心する、

そんな男心が見えるような気がします。

(すべては、私の勝手な推測です)

(終り)

となっている事の意味が見えてきます。つまり、

「一時ニコンに浮気したけど、やっぱり自分はキャノンが好きなんだな」

と自覚したわけです。

どんなに誠実な男性でも、ちょっと浮気したくなっちゃう、

でもやっぱり帰るべきところに帰って安心する、

そんな男心が見えるような気がします。

(すべては、私の勝手な推測です)

(終り)

最近のコメント