▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

Super_RICOHFLEXの修理 ― 2019年03月27日

「RICOHFLEXでセミ判」の時に採用されなかったパーツ、

即ち次の写真の影の部分にあるパーツは、もう要らないものです。

ということになると頭をもたげるのが私の解体願望。

どうせゴミなら壊してももともと、どんなことだってできるはず。

ebayの商品説明に " FROZEN FOCUS " と書いてあった、

スーパーリコーフレックスのレンズに取り組んでみることにしました。

以前「リコーフレックス VII s」のレンズを整備したとき、

テイクレンズのヘリコイドはグリスが固着して固かったけれども、

最終的には次のようにパカっと外れました。

ところが、今度のスーパーリコーフレックスは、本当に" FROZEN " でした。

全く歯が立たず、ヘリコイドは1mmも動きません。

ヘリコイドの固着は、この機種の持病のようなものですが、これは別格。

それで前玉全体を取り外し、アルコールに三日三晩浸けました。

(以前、NIKONのレンズでこの方法がうまくいったことがあったのです)

それでも、今回は全く軟化する気配がなく、いよいよ最終手段の採用。

ヘリコイドの内筒にこの写真のような「堀割り溝」を作りました。

電動ルーターのヤスリで削ったのです。

そして次のように、堀割り溝にカメラオープナーの歯をはめて、

外筒を水道工事用の強力プライヤーで挟み、

渾身の力を込めて回したところ、

溝が欠ける一歩手前でついに回転!!

ヘリコイドに固着した緑色のグリスが60年の歳月を感じさせます。

前玉の中には液状のアルコールがまだ残っています。二日酔いだな。

劣化した古いグリスはアルコールで湿らせ、ドライバと綿棒で撤去。

この後、新しいグリスを塗って新品の動きが甦りました。

でもこれでレンズ問題が片付いたわけではありません。

距離調節のためのフォーカスリングに、もう一つの問題がありました。

ヘリコイドを締め付けていたイモねじも固着していたのです。

次の写真の小穴にねじ込まれていた、M1.4のとても小さなネジです。

この穴が三ヶ所あり、三方からヘリコイドを締め付けているのですね。

三個のイモねじのうち、何とか二つは外したものの、

どちらもナメる寸前で、再利用は不可能です。

二つのイモねじを外すことで、取り敢えず

フォーカスリングをレンズ鏡胴から分離することはできましたが、

穴にねじ込まれたままの、もう一つのネジは取り出し不能の状態です。

どうするか?

トンネル掘削のシールド工法の出番ですね。

この写真のように、残ったネジを砕きながら、

電動ドリルで1.8mmの穴を空けました。

そして、2.0mmのタッピングビスでネジ山を切りました。

これで一応三つの穴にビスをねじ込む準備はできました。

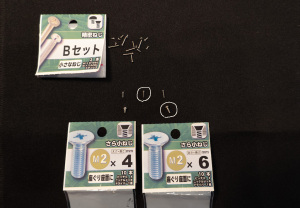

ビスの選定は次のようにしました。(東急ハンズで購入)

修理前は1.4mmイモねじを3本使用していましたが、

今回は次の写真の白丸、「なべ小ねじM1.4、長さ5mm」を2本、

空け直した穴には「さら小ねじM2、長さ6mm」1本、を使用しました。

そして鏡胴にはめ込んだフォーカスリングを締め付けました。

Y字型の位置に3本のネジの頭が見えています。

これも機能美と言えないこともないかな。

とりあえず完了!!

と言いたいところですが、いつものことながら、

終わったつもりでも終わらないのがカメラの修理。

新たな問題が発生しました。

次の写真、左が「リコーフレックス VII s」、

右が修理後の「スーパーリコーフレックス 」。

これに「かぶせ式」のフードやキャップを装着して見ます。

(いづれも純正の貴重品)

こんな感じで、左はきちんとはまっているのですが、

右側は出っ張ったネジの頭が邪魔して装着できません。

せっかくの純正品を使えないのは残念なので、再挑戦です。

今度は、ネジの頭が穴の中に沈み込むように、

ネジ穴の入り口を広げることにしました。

ルーターやドリルで入り口部分を、頭が入る大きさまで広げました。

小ネジについては2mmφに、大きい方のネジは4mmφとしました。

頭が沈み込む分、長さは短くしました。

なべ小ねじM1.4は:5mm→4mm、

さら小ねじM2は:6mm→4mm、が丁度良い長さです。

そして、小ねじM1.4の頭が次、

さら小ねじM2の頭は少し大きく次のようになりました。

これこそ本当の機能美?

そして純正のフードもきちんとはまりました。

というわけで、「Super_RICOHFLEX」も完動品になっちゃいました。

試写結果は「リコーキンで目白の桜を試写」でどうぞ。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2019/03/27/9052292/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。