▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

ハイコントラストな戸山公園 ― 2019年10月18日

先日の台風19号について、幸い安全な地域に住んでいる私は、

外出せずに家に籠っていれば、何の影響も受けないはずでした。

ところが思わぬところで、小さなことながら、台風の影響を受けました。

それは数日後に予定していたゴルフを中止せざるを得なくなったのです。

ゴルフ場のHPによれば、

台風通過後のコースは、次の写真の通り冠水してしまったそうです。

普段のコースは次のようですから、その落差に驚きますね。

驚くといえば、台風通過直後の夜空にも驚きましたよ。

オリオン座の三つ星(Tristar)がくっきり見えるだけでなく、

その三つ星の下のオリオン座大星雲も肉眼で確認できたのです。

東京の大気中の塵芥が、ぜーんぶ吹き飛ばされたのでしょうか。

だから、翌朝の空は見事な青空。

日差しの強さは夏に逆戻り、ハイコントラストな風景でした。

それで、ふと思いついて、

次の機材で Walk & Shoot に出かけることにしました。

「ミノルタ minolta CLE」と標準&中望遠レンズです。

露出計の不調が治ったばかりのCLE(後日詳述)について、

そのAE機構のチェックをするためです。

目的地は戸山公園(大久保地区)です。

途中の風景は(先ほどのコインパーク写真も)ハイコントラスト。

戸山公園もハイコントラスト

これら試写結果を見ると、露出計は正常に機能しているようです。

それでも、最後の一枚は写真としては失敗。

ブレが大きいです。

これは望遠レンズの手持ち撮影による不安定さと、

走行中の自転車という被写体による動体ブレが

合わさっているからですね。

そんな失敗を避けるのであれば、やっぱりデジタル一眼レフ。

数日後の同じ戸山公園、

曇り空での望遠レンズによる動体撮影という難しい条件でも、

次のようにしっかり写りますから。

ちなみに、この二枚の撮影データ比較をすると、次のとおり。

・カメラ:ミノルタCLE → ニコンD600

・レンズ:フォクトレンダー90mm → タムロンズーム300mm

・手振れ防止:当然無し → 有り(レンズ側のみ)

・オートフォーカス:当然無し → AF-CダイナミックAF・9点

・(フィルム)感度:フジカラー100 → ISO3200

・絞り:f5.6 → f6.3

・シャッタースピード:AEなので?だが1/125程度 → 1/1,000

(続く)

二ヶ月遅れのカラー現像 ― 2019年10月12日

を用いて作成した現像液は、約3ヶ月の常温保存を経ても、

累計処理本数が規定数以内であれば、

普通に現像して「良好な結果」を得ることができました。

その際、「粉末のままであれば、

半年とか一年とか、もっと保存性が高いのではないか」

と期待し、当面の必要量(パウダーキットの半量)を溶解した残りを、

セロテープで封印して保管してみました。

ところが、約6ヶ月後にそれを取り出してみると、

次の写真のように、閉じ口に付着した粉末は怪しげに変色していました。

そして、実際、中の薬剤も粉末から固形材に変質しつつあり、

その異常な様子から、

「これはダメだ!」と使用を諦めざるを得ませんでした。

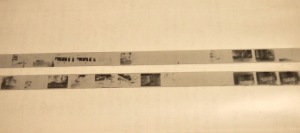

その時、現像しようと思っていたネガはこれ。

NIkon_F80で8月始めに撮ったものです。

それで、やむなく新しい現像液を作るために、

材料のパウダーキットを購入しようと思ったら、

残念ながら「品切れ中」、入荷待ちになりました。

よくある事です。

結局、撮影日から2ヶ月後の先日、キットを入手し薬液を作り、

ネガフィルムの現像ができる状態になりました。

今回は、とにかく粉末(1,000cc用)の全量を温水に溶かし、

それを当面必要な500ccと保管用の500ccとに分ける方法を採りました。

だから、現像液と定着液で、都合四本のボトルを用意することになりました。

現像結果は次の通り良好でした。

「劣化したカラー現像液で遊んでみた」時の結果は、

次のように薄めでしたから、違いは明白?ですね。

スキャンも済んで、2ヶ月遅れの夏の風景を、いくつかピックアップしてみます。

学習院下近くの踏切

目白台の「のぞき坂」

目白台の空き地

鬼子母神参道のお店

Minoxの二つの課題 ― 2019年10月07日

(前回)からの続きです。

現像・乾燥が済んだら、画像データのMacへの取り込みです。

スキャナ(エプソン EPSON GT-X970)を使います。

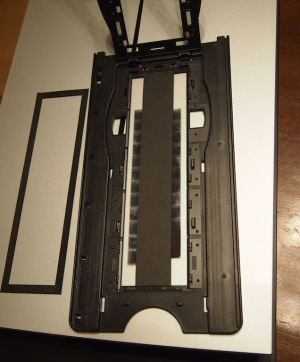

今時ミノックス用のフィルムホルダは存在しませんから、

次の写真の自作のホルダを使います。

これは、かつて愛用していたスキャナ(EPSON F-3200)用のものです。

本体は壊れて捨ててしまいましたが、

そのホルダのうち、ブローニー用のものに若干手を加えて、

16mmフィルム用のホルダに仕立てたものです。

(「ミノルタ16の現像リールとスキャンホルダ」参照)

それをMinoxフィルムにも流用します。

上の写真は二本のフィルムを読み取り部に置いて見たところ。

左側にあるマスクでミノックスにも対応できるようになります。

次の写真がマスクをかぶせたところ。

イメージ部分の8mm幅だけが顔をのぞかせるようになります。

これに押さえプレートをかぶせ、

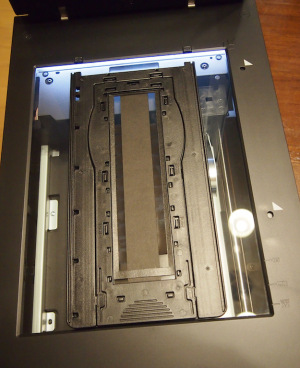

スキャナにセットすると次のようになります。

これで「GT-X970」もフィルム位置を認識してくれます。

プレビュー画面で、一コマずつ取り込み指定するのも可能ですが、

(「Minoxフィルムのスキャン」参照)

ネガ濃度が揃っていれば、一括で次のように読み込んでしまいます。

その後、PhotoshopやMacのプレビュー等のアプリで、

一コマずつに切り分ける方が効率的です。

次に一例。

TLXの自動露出も生きているし、

画面サイズが8x11mmであることを考えれば、十分な解像度でしょう?

今回は、主に鬼子母神とその周辺を試写しました。

このように、プロの手を借りて甦ったミノックス、

でも、いくつかの課題・問題が残りました。

一つはフィルムの問題。

現在は、自作するしか方法がありませんので、

カートリッジ(マガジン)は使い回さざるを得ません。

そして何回も使用すると、カートリッジの中央部が折れてしまいます。

今回使用したうちの一個は、

折れた部分を接着剤で結合し、アルミ箔で補強しました。

次の写真で、その補修跡が見えていますね。

以前は、使用済みのカートリッジをたくさん持っていて、

折れたら捨てていたのですが、いつの間にか残り2個になっていました。

これでは心もとないので、

次の未使用フィルムの封を切ろうかと思っています。

Minox_TLXを中古で購入した時に付いていた、

約20年前と思われる " Made in Germany " のフィルムです。

ちょっと勿体無いですが、死蔵するのも別の意味で勿体無いはず。

さて、もう一つの問題は、ホコリの取り込み、の問題。

工場製作と違って、フィルムを自作する場合は、

室内に存在する微細なチリやホコリが、

どうしてもフィルムに付着してしまうのですね。

スキャン後の画像を拡大してみると、

次の赤丸のように、糸くず状の異物が写り込んでいました。

どのコマでも同じ位置にあるということは、

これはフィルム室の画面フレームと圧板の間に紛れ込んだホコリが、

フレームの一部に張り付いたままになっているということですね。

次の赤矢印のところです。

この部分は、分解しなければ掃除は不可能です。

ミニチュアカメラでも、次の「ミノルタ16P」のように、

裏蓋を開けるとこの部分が露出して、

掃除しやすい機種もあります。

でもミノックスはそうなっていません。

それで掃除方法を検討しました。

一つはメンディングテープを隙間に差し込み、

ホコリを剥がして取り除く方法。

しかし、これでは、この作業の過程で、

テープの糊がフレームに移り、

かえってホコリが付着しやすくなってしまうかも知れません。

結局、採用したのはレンズクリーニングペーパーを使う方法。

このように、わずかにアルコールで湿らせたペーパーを、

例の隙間に差し込み、この部分を掃除しました。

これで、ホコリはキチンと除去されたのでしょうか?

それを確認するには、再度試写するしかありません。

(終り)

Minox_TLXで撮影 ― 2019年09月30日

(前回)からの続きです。

プロに修理をお願いしてから約4ヶ月後、

修理完了の報告がありました。

発注時に、

「修理をお急ぎの場合は、その旨お知らせください」

とは連絡を受けていましたが、

特に完了時期の希望は出していなかったので、

まあ、成り行きで4ヶ月かかったのだと思います。

「その旨」と言われたって、今時、

フィルムカメラの修理を急ぐ理由などあるわけないし。

費用は、当初の見積りどおりで、二万円弱。

「平日ゴルフ2回分と思えば、妥当な金額かな?」と自ら納得させました。

問題は、治っているかどうか。

高速シャッターは、

外から見ただけでは開いているかどうか分からないので、

試写が必要です。

これは試写のために、フィルムを詰めているところです。

このフィルムは自作です。

40年ぶりにMinoxを使い出した6年前は、

フィルムも細々と市販されていました。

現像とプリントも、ビックカメラが受け付けていました。

このようなMinoxミノックスの使用環境は、

今では壊滅しているでしょう。

でも、

私の場合は、自らMinoxフィルムを「作り・現像する環境」を整えたので、

せっかく整えたその環境を失うわけにはいきません。

だから、二万円もかけてMinox_TLXを修理したのですね。

さて、フィルムの原材料は、35mm用のFuji_Across100。

Nikon_S2で半分ほど撮影した残りです。

二組のカートリッジに詰めて、

30枚撮りMinoxフィルムが二本できました。

そして散歩がてらの試写。

撮影が済んだら現像。

Minox_TLXの修理 ― 2019年09月28日

数ヶ月前のこと、

「ACMEL-Mは不滅です」のブログ記事の中で、

「簡単なカメラは壊れないのが強みです」と書いた、丁度その頃、

私のもう一つのMinoxは危機に陥っていました。

次の写真、右側が不滅のACMEL-M、

左側が問題のMinoxTLXです。

この頃、ACMELで撮影したネガは、こんな風でした。

カンを頼りに露出を決めても、そこそこ適正なネガ濃度です。

ところが、TLXで撮影したものは、

次のように一部に露光不良のコマが生じました。

撮影状況を思い出しながら、撮影結果と比較して考察すると、

明るいところで撮影したコマが、

なぜか極端な露光不足になっているようでした。

普通は逆ですよね。

そこで思い出したのは、フォーカルプレーンシャッターの不具合。

ライカなどでも、1/500とか1/1,000秒の高速シャッターについて、

シャッターが開かない事例が少なからずあるようです。

実際、私が自らメンテした " ライカ Ⅲf " も、

1/1,000秒の場合、

画面の片側が少し暗めの仕上がりになりました。

確か、Minoxのシャッターもギロチン式でしたから、

原理はフォーカルプレーンと同じです。

先幕と後幕の走り出すタイミングと走行速度の調整が狂うと、

開かない、あるいは露光ムラ、という不具合が生じるはずです。

ちなみに、私のミノックスTLXは、レンズの絞りはf3.5の固定。

AEの調節は全てシャッター速度の変更で行うタイプです。

ということは、

明るい場所ので撮影 → 高速シャッター → きちんと開かず

という因果関係が成り立ちそうです。

そんな具合に、故障の原因は何となく推察できましたが、

「では、どうする?」

対応策は次のようなものが考えられます。

[1]諦めて、もう使わない。

[2]故障品のまま売っぱらう。

[3]自ら分解修理に挑戦する。

[4]プロに修理を頼む。

どれも選び難いです。

なぜなら、それぞれ、次のような問題があるからです。

[1]もったいない。

[2]どうせ二束三文にしかならない。

[3]こんな精密なもの、壊すのがオチ。

[4]高額な修理料金を取られそう。

さんざん悩んだ挙句、[4]のプロの修理を選択しました。

カメラ修理で、他人の力を借りるのは初めてです。

(続く)

最近のコメント