▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

取り戻した記憶(修学旅行で龍安寺) ― 2018年08月04日

(前回)からの続きです。

ここ数十年の写真を "Mac" の "iPhoto" で管理している私にとって、

体験 = 写真に残す事、になっています。

だから、以前のブログ記事『作られた記憶「龍安寺の石庭」』では、

石庭の記録写真がiPhotoに残っていない事をもって、

龍安寺には来た事がなかった、と結論づけました。

ところが、母が残していた私の「高校卒業アルバム」を先日みたところ、

その中に在ったのです、まさに「龍安寺の石庭」が。

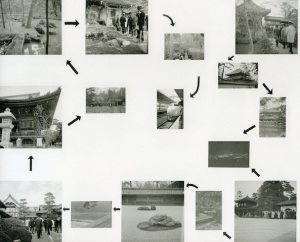

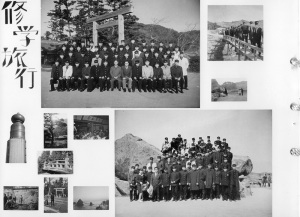

それが見つかったのは、アルバムのこんなページです。

ここ数十年の写真を "Mac" の "iPhoto" で管理している私にとって、

体験 = 写真に残す事、になっています。

だから、以前のブログ記事『作られた記憶「龍安寺の石庭」』では、

石庭の記録写真がiPhotoに残っていない事をもって、

龍安寺には来た事がなかった、と結論づけました。

ところが、母が残していた私の「高校卒業アルバム」を先日みたところ、

その中に在ったのです、まさに「龍安寺の石庭」が。

それが見つかったのは、アルバムのこんなページです。

奈良・京都を修学旅行で訪れた時の、ある一日の旅程を、

写真の順番で示しているのですね。

デジタルパブリッシングなど無かった時代ですから、

切り抜いた矢印と写真を紙の上に並べて、ページを構成したのでしょう。

なかなか面白いアイデアです。

もっとも、校正をする時間がなかったせいなのか、

右下近くの矢印の向きが逆で、これでは一筆書きになりません。

せっかくだから、次のように訂正しました。これで完成。

写真の順番で示しているのですね。

デジタルパブリッシングなど無かった時代ですから、

切り抜いた矢印と写真を紙の上に並べて、ページを構成したのでしょう。

なかなか面白いアイデアです。

もっとも、校正をする時間がなかったせいなのか、

右下近くの矢印の向きが逆で、これでは一筆書きになりません。

せっかくだから、次のように訂正しました。これで完成。

本題に戻ると、このページの中央下のあたりに、

石組みが特徴的な枯山水の庭の写真があるでしょう?

拡大してみると次のようです。

これを、今年の初めに訪れた時の次の写真と比較してみると、

築地塀の屋根材が変わっているだけで、全く同じ風景です。

築地塀の屋根材が変わっているだけで、全く同じ風景です。

男子高校の修学旅行で奈良京都(1) ― 2018年08月12日

この7番が龍安寺の石庭で、

この写真により私の50年前の龍安寺訪問が明らかになったわけです。

ついでに他の写真もチェックしてみると、

どんな観光地の写真なのか判別できそうなものもあります。

となれば、やってみるしかありません。

以下に切り出した各写真を載せ、その判別した観光地名も記してみました。

この写真により私の50年前の龍安寺訪問が明らかになったわけです。

ついでに他の写真もチェックしてみると、

どんな観光地の写真なのか判別できそうなものもあります。

となれば、やってみるしかありません。

以下に切り出した各写真を載せ、その判別した観光地名も記してみました。

01.残念ながらこれは「不明」

03.言うまでもなく、鏡池と回廊越しに眺める「東大寺大仏殿」

04.清水寺の舞台から眺める「京都市街」の夜景。

中央やや左寄りにロウソクのように明るく見えているのが京都タワー、

その左側に京都駅の灯り、

右側にまとまった光源のように見えているのが東本願寺方面。

中央下から右奥へ伸びている灯りの筋は「五条通り」です。

京都市の東のナイトスポットから眺めると、この写真のように見えるらしい。

この写真の撮影場所としては「将軍塚展望台」も候補になりそうですが、

「修学旅行」という前提で考えると、

著名な観光地だけを訪れたはずなので、ここは清水寺と判断しました。

中央やや左寄りにロウソクのように明るく見えているのが京都タワー、

その左側に京都駅の灯り、

右側にまとまった光源のように見えているのが東本願寺方面。

中央下から右奥へ伸びている灯りの筋は「五条通り」です。

京都市の東のナイトスポットから眺めると、この写真のように見えるらしい。

この写真の撮影場所としては「将軍塚展望台」も候補になりそうですが、

「修学旅行」という前提で考えると、

著名な観光地だけを訪れたはずなので、ここは清水寺と判断しました。

そして、この日は京都市東部のこの近くに宿を取ったのでしょうね。

全然覚えていないのが残念ですが。

そして翌日は、宿の近くから観光スタート。

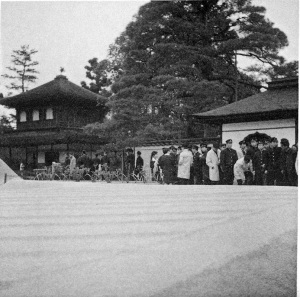

05.「慈照寺銀閣」

銀沙灘と、後方左端に向月台の一部が見えています。

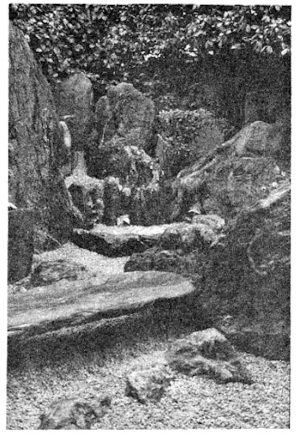

06.「大徳寺大仙院」の枯山水

これは1993年に私が撮影した次の写真と比較して確定しました。

これは1993年に私が撮影した次の写真と比較して確定しました。

07.「龍安寺」石庭(前回の記事で取り上げました)

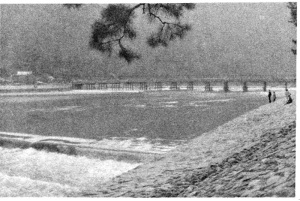

08.「渡月橋」

今年の写真は次。

今年の写真は次。

09.「大覚寺」

この写真については最初は手がかりがありませんでした。

しかし、京都観光は効率的なルートを選んでバスで移動したと考えられるので、

前後の撮影地から通過ルートを推定し、場所を絞り込んでいきました。

この写真については最初は手がかりがありませんでした。

しかし、京都観光は効率的なルートを選んでバスで移動したと考えられるので、

前後の撮影地から通過ルートを推定し、場所を絞り込んでいきました。

10.嵯峨野「清涼寺」の本堂と灯篭

これも、大覚寺と同じ方針でこの結論に辿り着きました。

これも、大覚寺と同じ方針でこの結論に辿り着きました。

11.「落柿舎」

これは今年の正月に撮影した次の写真と比較。

これは今年の正月に撮影した次の写真と比較。

12.「西芳寺」の池、これは

「京都 旅のしおり 苔寺の風景」に掲載されていた次の写真を参考にしました。

13.何か手がかりがありそうですが、今のところ「不明」

14.これも残念ながら今のところ「不明」

社寺の名称は別として、

男子高校生の一団が女子生徒の一団とすれ違う様が、何となくおかしい写真です。

うなだれがちに目を逸らす男子に対して、

前から三番目の女子が、厳しいチェックの目を向けているでしょう?

社寺の名称は別として、

男子高校生の一団が女子生徒の一団とすれ違う様が、何となくおかしい写真です。

うなだれがちに目を逸らす男子に対して、

前から三番目の女子が、厳しいチェックの目を向けているでしょう?

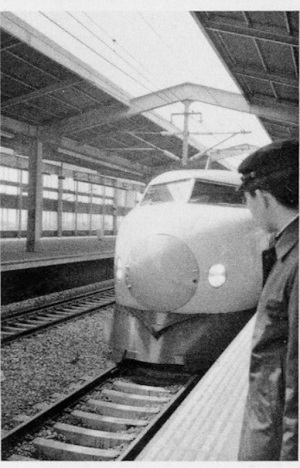

15.これは、京都駅の「新幹線ホーム」に決まっていますね。

まだ、新幹線が珍しい時代でした。

まだ、新幹線が珍しい時代でした。

このユーモラスな顔が、当時は精悍に見えたんですね。

男子高校の修学旅行で奈良京都(2) ― 2018年08月20日

(順番を示す数字は今回付け足したものです)

このページにも写真のタイトルとか説明書き等はありません。

それなら、ということで前回同様に撮影地などを推測してみました。

最初の写真はこれ。

最初の写真はこれ。

伊勢神宮内宮の第一鳥居を夕方に撮ったものです。

なぜそれが分かるかというと、

五年前の2013年の真昼時に同じ場所で撮った写真が偶然あって、

影の方向と長さを、それと比較したからです。

なぜそれが分かるかというと、

五年前の2013年の真昼時に同じ場所で撮った写真が偶然あって、

影の方向と長さを、それと比較したからです。

およそ夫婦岩には不似合いな集団ですね。それはさておき、

この写真、一見夕暮れの景色のようにも見えますが、違いますね。

二見浦と言えば、日の出のスポットとして有名です。

そう思って良く見ると、夫婦岩の右側、遠景の山の稜線の一部が、

光線によって欠けて窪んでいるように写っています。

この写真、一見夕暮れの景色のようにも見えますが、違いますね。

二見浦と言えば、日の出のスポットとして有名です。

そう思って良く見ると、夫婦岩の右側、遠景の山の稜線の一部が、

光線によって欠けて窪んでいるように写っています。

つまり、修学旅行の最初の方は、

・伊勢神宮に夕刻に到着し、参拝。

・二見浦で一泊。

・早朝に夫婦岩の日の出を参拝。

なかなか厳かな修学旅行です。

さて、このアルバムには次のような構成のページもありました。

・伊勢神宮に夕刻に到着し、参拝。

・二見浦で一泊。

・早朝に夫婦岩の日の出を参拝。

なかなか厳かな修学旅行です。

さて、このアルバムには次のような構成のページもありました。

この修学旅行の途中で、クラスごとの記念写真を撮り、

その撮影場所の写真を、ページの余白に配置する、という構成です。

このページの左下の数枚の写真が、伊勢や二見浦のものですから、

その中の次の一枚、これは二見浦の旅館での食事風景、ということになります。

その撮影場所の写真を、ページの余白に配置する、という構成です。

このページの左下の数枚の写真が、伊勢や二見浦のものですから、

その中の次の一枚、これは二見浦の旅館での食事風景、ということになります。

こんな集団を受け入れてくれるなんて、どこの旅館だったんでしょうね。

日の出を拝むために早起きした一群が、

日の出を拝むために早起きした一群が、

次の目的地へ向かって電車で移動しているのが次の写真です。

そう思ってみると、左の方に居眠りしている生徒が二、三人います。

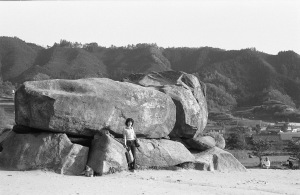

そして居眠りしているうちに到着!、石舞台。

そして居眠りしているうちに到着!、石舞台。

他にこんな風景は無い人気スポットですから、誰でも撮影場所を特定できます。

しかし、石舞台が人で溢れているのは、

しかし、石舞台が人で溢れているのは、

たまたま高校生たちが訪れたからであって、

普段はもっと閑散としている場所です。

この数年後の1973年、私的に遊びに行った時は次のようでしたから。

この数年後の1973年、私的に遊びに行った時は次のようでしたから。

左の方の犬も、岩陰で暇そうにしているでしょう?

石舞台の次に出てくるお寺の写真。

石舞台の次に出てくるお寺の写真。

観光ルートの構成からすれば、当然この近くの有名寺院でしょうから、

これは飛鳥寺の本堂と見当がつき、実際そうでした。

同様に、次のパノラマ写真、

これは飛鳥寺の本堂と見当がつき、実際そうでした。

同様に、次のパノラマ写真、

山が三つ写っていますから、これは大和三山ですね。

左から、

耳成山、遠くに天の香具山、途中に飛鳥川を挟んで畝傍山です。

このパノラマ写真の撮影場所は、ちょっと特定しがたいですが、

耳成山と畝傍山から等距離にある場所、

かつ飛鳥川を眼下に眺められる位置というと、

国鉄桜井線の畝傍・近鉄橿原線の八木西口駅あたりでしょうか?

(続く)

左から、

耳成山、遠くに天の香具山、途中に飛鳥川を挟んで畝傍山です。

このパノラマ写真の撮影場所は、ちょっと特定しがたいですが、

耳成山と畝傍山から等距離にある場所、

かつ飛鳥川を眼下に眺められる位置というと、

国鉄桜井線の畝傍・近鉄橿原線の八木西口駅あたりでしょうか?

(続く)

男子高校の修学旅行で奈良京都(3) ― 2018年08月26日

修学旅行の観光順を示すこの写真のうち、

今回は後半の07〜12について撮影地などを考察してみます。

今回は後半の07〜12について撮影地などを考察してみます。

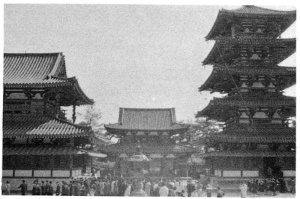

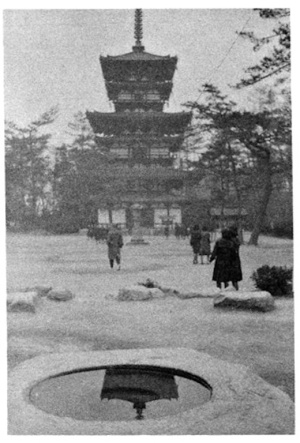

まず最初のこの写真は、有名な法隆寺、その中門を見返したところですね。

左に金堂、右に五重塔です。

この後、法隆寺は何度も観光に訪れることになるのですが、

最近のものとしては、昨年の4月に訪れた時の下の写真。

この時は、中門は工事中でした。何か寂しい。

左に金堂、右に五重塔です。

この後、法隆寺は何度も観光に訪れることになるのですが、

最近のものとしては、昨年の4月に訪れた時の下の写真。

この時は、中門は工事中でした。何か寂しい。

松の木の形状が印象的な次の08番は、

建物が何も無いから、これは平城宮跡と推測がつきます。

それに、下の写真(私のクラスの記念写真)のページの右下に、

なぜかここだけ「平城宮趾」とタイトルが付けられています。

なぜかここだけ「平城宮趾」とタイトルが付けられています。

その部分を拡大するとこう。

この左側の写真の中央に、例の松の木が写っています。

そして、この松の木は数年後の1973年の写真でも明確でした。

そして、この松の木は数年後の1973年の写真でも明確でした。

となれば、これは猿沢池です。

前後の写真から推測できるルートからは外れていましたが、

それは多分、平城宮を見たところで夕暮れになり、

奈良の宿舎に一旦戻ったからだ、と考えました。

それと、猿沢池近くの旅館に宿泊したような、かすかな記憶があるのでした。

もちろん「奈良ホテル」などではなく、

池のほとりの団体向け旅館だったと思いますよ。

そして翌日、また観光の脚を延ばして、

唐招提寺と薬師寺のセット観光をしたのですね。

この二つは必ず一緒に廻るお寺でしょう?

前後の写真から推測できるルートからは外れていましたが、

それは多分、平城宮を見たところで夕暮れになり、

奈良の宿舎に一旦戻ったからだ、と考えました。

それと、猿沢池近くの旅館に宿泊したような、かすかな記憶があるのでした。

もちろん「奈良ホテル」などではなく、

池のほとりの団体向け旅館だったと思いますよ。

そして翌日、また観光の脚を延ばして、

唐招提寺と薬師寺のセット観光をしたのですね。

この二つは必ず一緒に廻るお寺でしょう?

この唐招提寺の金堂も、次の薬師寺の東塔も定番。

薬師寺境内で、まだ西塔が再建されていなかった頃は、

こうして西塔の礎石に溜まった水面に映る東塔を、

こんな風にして撮影するのも定番だったですね。

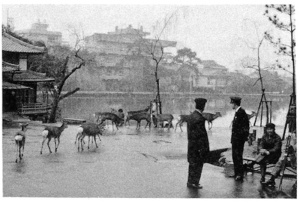

このページの最後の一枚は、やはり鹿の群れが特徴的な「興福寺」。

こうして西塔の礎石に溜まった水面に映る東塔を、

こんな風にして撮影するのも定番だったですね。

このページの最後の一枚は、やはり鹿の群れが特徴的な「興福寺」。

男子高校の修学旅行で奈良京都(4) ― 2018年08月28日

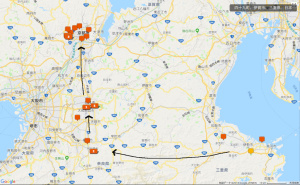

また、三回にわたる考察でそれぞれの写真の撮影場所がおおよそ確定したので、

写真に位置情報を与え、Lightroom上でマップ表示をしてみました。

(移動を示す矢印は描き加えたものです)

まず、広域図:

伊勢・明日香・奈良・京都と代表的な観光地を巡っています

写真に位置情報を与え、Lightroom上でマップ表示をしてみました。

(移動を示す矢印は描き加えたものです)

まず、広域図:

伊勢・明日香・奈良・京都と代表的な観光地を巡っています

次に、京都市内だけを拡大した図:

東山から出発し、洛北から嵐山・嵯峨野と巡り、京都駅が終点のバス観光です

東山から出発し、洛北から嵐山・嵯峨野と巡り、京都駅が終点のバス観光です

そして時間情報も加味し、後付けながら「旅程表」を作成してみました。

■<初日(第二学年終りの春休みと推定して)仮に3/28>

新幹線で名古屋 → 近鉄線に乗り換えて宇治山田駅まで

・01 伊勢神宮 外宮及び内宮参拝

バス又は国鉄で 二見浦まで移動 旅館着 宿泊

■<二日目 3/29>

・02 二見浦の夫婦岩にて日の出参拝

近鉄電車で移動 03

・04 石舞台

・05 飛鳥寺

(途中)大和三山を遠望 06

・07 法隆寺

・08 平城宮址

・09 猿沢池

猿沢池近くの旅館着 宿泊

■<三日目 3/30>

・10 唐招提寺

・11 薬師寺

・12 興福寺

-----ここから二枚目-----

・01 東大寺念仏堂近辺(?)

・02 東大寺戒壇堂

・03 東大寺大仏殿

京都へ移動 市内東部の旅館着

・04 清水寺から夜の京都市街を遠望 旅館に戻り宿泊

■<四日目 3/31>

・05 慈照寺銀閣

・06 大徳寺大仙院

・07 龍安寺

・08 渡月橋

・09 大覚寺

・10 嵯峨野清涼寺

・11 落柿舎

・12 西芳寺

・13 不明

・14 不明

・15 京都駅新幹線ホーム → 深夜帰宅へ

この旅程表を頭に入れながら、

次のように並べ直した写真を眺めていると、

すっかり忘れてしまっていた旅行を追体験している感じになります。

「どんな順番で、どんな場所を観光したらよいか?」について、

旅行社と先生たちが知恵を絞ったことと思いますが、

二見浦で日の出を見たり、清水寺から京都の夜景を楽しんだり、

色々な工夫が散りばめられた素晴らしいスケジュールですね。

当時の私は修学旅行について、あまり感激もしなかったのですが(勿体無い!)、

半世紀の時を経て、やっとその体験が自分のものになったような気がします。

若い男の無骨な感性って、本当に救いがたいですね。

(終り)

------------------------------------------------------------

(追記)

その後も、ちょっと気になっていた写真について、

撮影地の特定に向けて検証していました。

例えば、次の集合写真の周りにある写真、

他のページと同様な構成であれば、

これらは京都の名所のどこかの写真のはずです。

でも、白抜きの二枚がどこのものなのか、最近まで判別できませんでした。

でも、白抜きの二枚がどこのものなのか、最近まで判別できませんでした。

それが、たまたま見た「京都観光案内サイト」に載っていた写真により、

急転直下、解決してしまいました。

昔の写真と、上記サイトに載っていた現在の写真を並べてみます。

撮影方向が違いますが、金属製の灯篭の形が同じですね。

これは大覚寺の「御影堂」前庭でした。

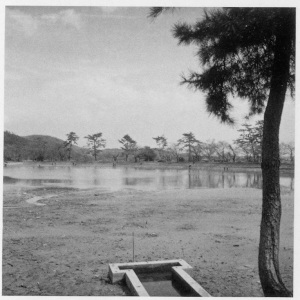

そして、次の写真も。

これは大覚寺の「大沢池」の池舞台であることが分かりました。

昔の写真で、干上がった池に突き出たようなコンクリートの構造物が、

何か不思議な光景に見えたのですが、

何か不思議な光景に見えたのですが、

これは桟橋状の「池特設舞台」の基礎だったのですね。

この池の新旧二枚の写真の間には、確かに50年の歳月があると感じます。

この池の新旧二枚の写真の間には、確かに50年の歳月があると感じます。

最近のコメント