▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

善福寺公園:37年前の花見2 ― 2013年04月01日

(写真6)

中央にケヤキがあります。

ケヤキの奥にエンジュの若木の列植があります。

このケヤキ、今年はこんな大木になっていました。

列植されていたエンジュも育って、林になりつつあります。

中央にケヤキがあります。

ケヤキの奥にエンジュの若木の列植があります。

このケヤキ、今年はこんな大木になっていました。

列植されていたエンジュも育って、林になりつつあります。

次は、この広場から東側の住宅地に向かって撮影した写真です。

写真中央に坂道が写っています。

(写真7)

現在の写真です。

現在の写真です。

坂道はもちろんそのままですが、空地だった両サイドにマンションと住宅が建ちました。

今では老木となった桜が傾いて倒れそうです。

南側の公園内にも池があります。そこで撮った写真。

右奥、池の対岸に階段が写っています。

今では老木となった桜が傾いて倒れそうです。

南側の公園内にも池があります。そこで撮った写真。

右奥、池の対岸に階段が写っています。

(写真8)

こちらの池はボート乗り場もなく、人気も少なく、水面が広く感じられました。

現在の風景はちょっと一変しています。

こちらの池はボート乗り場もなく、人気も少なく、水面が広く感じられました。

現在の風景はちょっと一変しています。

アシが群生して、水鳥が喜びそうです。

昔と同じ位置に階段があるのが分かりますか?

その先はゲートボール場らしいです。

昔は何だったのかな?

この細長い公園からは周囲のどちらを見ても階段や坂です。

すなわち、ここは谷底の湧き水を中心にした公園なんですね。

上石神井駅への帰り道でもそれを実感しました。

公園の北端から一本北側の道路を撮った写真です。

昔と同じ位置に階段があるのが分かりますか?

その先はゲートボール場らしいです。

昔は何だったのかな?

この細長い公園からは周囲のどちらを見ても階段や坂です。

すなわち、ここは谷底の湧き水を中心にした公園なんですね。

上石神井駅への帰り道でもそれを実感しました。

公園の北端から一本北側の道路を撮った写真です。

(写真9)

写真中央で地面が大きく窪んでいることが分かります。

この窪みを左へ辿っていくと善福寺公園につながります。

東京の地形って面白いです。

それに地形は40年経っても昔と同じなのが良いです。

今回の写真の撮影場所と方向です。

写真中央で地面が大きく窪んでいることが分かります。

この窪みを左へ辿っていくと善福寺公園につながります。

東京の地形って面白いです。

それに地形は40年経っても昔と同じなのが良いです。

今回の写真の撮影場所と方向です。

ミノックスフィルム再び ― 2013年04月04日

あいかわらず、古いもの、小さいものが好きです。

だから生産中止になっていたMINOXフィルムが復活した話を聞いて、

当然、試さずにはいられません。

このフィルムを販売しているのは大阪の「八百富写真機店」。

今の日本では、多分このお店だけです。

945円のフィルムを普通にネットで買うと送料が何と1,000円!ですが、

特にお願いすると、定形外郵便120円で送ってくれます。

早速、入手して30年前のカメラに装填。

小さな遮光ケースから取り出したカートリッジをカメラに嵌め込むだけです。

だから生産中止になっていたMINOXフィルムが復活した話を聞いて、

当然、試さずにはいられません。

このフィルムを販売しているのは大阪の「八百富写真機店」。

今の日本では、多分このお店だけです。

945円のフィルムを普通にネットで買うと送料が何と1,000円!ですが、

特にお願いすると、定形外郵便120円で送ってくれます。

早速、入手して30年前のカメラに装填。

小さな遮光ケースから取り出したカートリッジをカメラに嵌め込むだけです。

カメラの機構は単純なメカニカルで壊れようがありません。

光学系に付いては、レンズにカビが発生している可能性がありますが、

撮影用レンズはシャッターの後ろに隠れているのでチェックできません。

そういう時は祈るだけです。

善福寺公園のお花見にサブ機として持参しました。

当日のメイン機はニコンD600、すなわち最新鋭のフルサイズデジタル一眼レフです。

それに対して、画面サイズが8x11mmの銀塩フィルムを詰めたMINOXは

完全に対極にあります。

現像はビックカメラに頼んで、待つこと一週間。

こんな絵が出てきました。

このフィルム、有効期限が2013年3月でした。

どんどん製造して、どんどん売れてという商品ではないですからね。

やはりMINOXフィルムは風前のともしびなのかも知れません。

もったいないです。

Nikkor200mmのヘリコイドグリースの交換 ― 2013年04月06日

業務上必要があって写真を撮る人は、普通

露出もピントも全自動のデジタルカメラを使うでしょう。

私もそうします。

そういう時代に、特に好んでマニュアルフォーカスのレンズを使用するのは

やはり、昔馴染んだ「手ざわり感・操作感」が忘れられないからだと思います。

そこで一番大事なのはフォーカスリングの手応えです。

軽すぎず重すぎず、適度な抵抗感があるのが良いです。

先日、ジャンクで入手したニコンの望遠レンズ200mm/f4は

グリースが抜けてしまって、ピントリングが「超軽」でした。

いわゆるスカスカ状態です。

古いニコンレンズに良くある症状です。

実用上はそれほど支障がありませんが、使う喜びが半減します。

(だいたいこの手のレンズを実用に使うことは今時あり得ません)

ほとんどタダ当然だった気楽さもあり、素人修理に取り組んでみました。

今回は参考事例が見当たらなかったので、少ない経験を生かして試行錯誤です。

以下、備忘録代わりに写真と共に手順を示します。

まず、近距離側にピントを合わせて鏡胴を露出させ、写真中央のセットネジを取ります。

露出もピントも全自動のデジタルカメラを使うでしょう。

私もそうします。

そういう時代に、特に好んでマニュアルフォーカスのレンズを使用するのは

やはり、昔馴染んだ「手ざわり感・操作感」が忘れられないからだと思います。

そこで一番大事なのはフォーカスリングの手応えです。

軽すぎず重すぎず、適度な抵抗感があるのが良いです。

先日、ジャンクで入手したニコンの望遠レンズ200mm/f4は

グリースが抜けてしまって、ピントリングが「超軽」でした。

いわゆるスカスカ状態です。

古いニコンレンズに良くある症状です。

実用上はそれほど支障がありませんが、使う喜びが半減します。

(だいたいこの手のレンズを実用に使うことは今時あり得ません)

ほとんどタダ当然だった気楽さもあり、素人修理に取り組んでみました。

今回は参考事例が見当たらなかったので、少ない経験を生かして試行錯誤です。

以下、備忘録代わりに写真と共に手順を示します。

まず、近距離側にピントを合わせて鏡胴を露出させ、写真中央のセットネジを取ります。

前玉ユニットを丸ごと捩って外します。

フォーカスリングにはまっているゴムリングを脱がせると、

根元側にネジが3本あるので、これを外します。

フォーカスリングをスポッと引き抜きます。

中央の輪っかをまわすと両側のヘリコイドが露出しますので、

外れる一歩手前まで回します。

外れてしまったら、あわてて戻します。

劣化した古いグリースをティッシュで拭き取ります。

完璧は求めないので、できる範囲だけやります。

交換用のグリースを用意します。普通は10番だけで良いでしょう。

私は若干硬めが好きなので、30番を少し足します。

色といい粘度といいオロナインにそっくりです。

値段も化粧品並みに高く、レンズ本体よりもグリースに金が掛かりました。

実際、オロナインで代用しても良いそうです(真偽のほどは分かりません)

綿棒でヘリコイド部分に塗り、鏡胴を何回か回して馴染ませます。

値段も化粧品並みに高く、レンズ本体よりもグリースに金が掛かりました。

実際、オロナインで代用しても良いそうです(真偽のほどは分かりません)

綿棒でヘリコイド部分に塗り、鏡胴を何回か回して馴染ませます。

せっかくなので、レンズも清掃します。

カニ目レンチを使ってレンズ押さえのリングを外します。

筒の奥にあるレンズを出し入れするためのレンズサッカーも買いました。

このようにリフティングできるので重宝します。

修理道具を揃えていくのも楽しみの一つです。

前玉群がバレました。一部カビが生えてたのをクリーニングしました。

この後は、逆の手順で組み立てていきます。

完了したので、カメラに装着して万歳です。

完了したので、カメラに装着して万歳です。

もう夜です。このフィルムカメラでは夜中は撮れません。

デジ一に装着し直して試験撮影。ASA3200相当に設定し絞りも開放にします。

甘めの画像ですが、ジャンク品とは思えません。

(2013.12.17追記)

後日、ピントの調整をしました。

それまではピントリングストッパーの固定ねじが固着して調整しきれなかったのですが、されば力づくでとストッパーをヤスリでガリガリ削りました。

(ニコンのエンジニアが聞いたら卒倒しそうです)

そしてきちんと無限遠が出るようになった状態が下の写真です。また別物になりました。

(2013.12.17追記)

後日、ピントの調整をしました。

それまではピントリングストッパーの固定ねじが固着して調整しきれなかったのですが、されば力づくでとストッパーをヤスリでガリガリ削りました。

(ニコンのエンジニアが聞いたら卒倒しそうです)

そしてきちんと無限遠が出るようになった状態が下の写真です。また別物になりました。

40年ぶりの湯島聖堂 ― 2013年04月11日

お茶の水で用事を済ませたついでに湯島聖堂へ寄ってきました。

秋葉原寄りのの正門を目指して聖橋の下をくぐります。

秋葉原寄りのの正門を目指して聖橋の下をくぐります。

正門すぐ脇の仰高門から境内に入ります。

孔子様にお参りします。

下の写真右側、楷樹(かいじゅ)という孔子ゆかりの大木が立派です。

枝や葉が整然としているので書道でいう楷書の語源ともなったそうです。

湯島の地は武蔵野台地の末端に位置します。

その高低差を生かした庭づくりがなされていて、見て良し、歩いて良しです。

階段を上りきった最奥にある大成殿(孔子廟)、

平日だったので閉っていましたが雰囲気は昔と同じです。

1976年に訪れた時はこのようでした。頭が良くなるようにお参りしたのです。

孔子廟前庭を取り囲む回廊の設えも昔のままです。

東回廊(東廡:とうぶ)の昔の様子。

今の様子。

昔訪れた時は梅の季節でした。だから、

回廊の屋根越しに見える樹木もまだ冬の姿です。

先日訪れた時は、もう新緑が始まっていました。

それに、以前と比べて樹木も生長していますね。

大成殿の杏壇門前から見下ろす入徳門が美しかったです。

大成殿の杏壇門前から見下ろす入徳門が美しかったです。

今も魅力的です。

敷地内はほとんど同じ風景です。

大成殿回廊の西側に、本郷通りへ直接出られる西門があります。

1976年の西門。

大成殿回廊の西側に、本郷通りへ直接出られる西門があります。

1976年の西門。

現在の西門。昔の写真で中央に写っていた老木が無くなりました。朽ち果てたようです。

でも変わらぬ良い佇まいです。

帰りは、この西門から本郷通りに出ても良かったのですが、

秋葉原方面へ行くためにまた階段をおりて戻りました。

出口の近くで、築地塀を再度鑑賞しました。壁に水平に埋め込まれた瓦が特徴的です。

湯島聖堂はこの築地塀により更に魅力的になっていると思います。

境内の案内板の解説によれば、

この聖堂は儒学に傾倒した徳川五代将軍綱吉が

元禄3年(1690年)この地に湯島聖堂を創建したことに始まるそうです。

300年以上も前のことなんですね。

幾度もの火災の度に建て替えられたとはいえ、

今後も、ずっと変わらぬ姿でいて欲しい貴重な場所です。

さて、外堀通りを秋葉原へ向かう途中、昌平橋でエディオン本店が見えました。

境内の案内板の解説によれば、

この聖堂は儒学に傾倒した徳川五代将軍綱吉が

元禄3年(1690年)この地に湯島聖堂を創建したことに始まるそうです。

300年以上も前のことなんですね。

幾度もの火災の度に建て替えられたとはいえ、

今後も、ずっと変わらぬ姿でいて欲しい貴重な場所です。

さて、外堀通りを秋葉原へ向かう途中、昌平橋でエディオン本店が見えました。

業績不振のため、今年閉鎖されたエディオン店舗のひとつです。

この建物って昔は「石丸電気」の本店だったんですよね。

それが量販店エディオンに吸収され、その秋葉原本店になり、

ついには70年の歴史に幕を閉じることになるわけです。

70年が長いのか短いのかはともかく、

私は昔の「石丸電気」時代のファンだったんです。

店員さんが親切で皆さん笑顔で対応してくれました。

それから、家電を買うと付いてくる説明書って保管に困りますよね。

その保管用のファイルをサービスしてくれたんです。

我家にはこんなにあります。

この建物って昔は「石丸電気」の本店だったんですよね。

それが量販店エディオンに吸収され、その秋葉原本店になり、

ついには70年の歴史に幕を閉じることになるわけです。

70年が長いのか短いのかはともかく、

私は昔の「石丸電気」時代のファンだったんです。

店員さんが親切で皆さん笑顔で対応してくれました。

それから、家電を買うと付いてくる説明書って保管に困りますよね。

その保管用のファイルをサービスしてくれたんです。

我家にはこんなにあります。

石丸電気さん、まだ重宝してますよ!

憧れのニコン2台持ち ― 2013年04月12日

この写真は1974年の夏に、日光は戦場ヶ原へ遊びにいった時のものです。

主役は私の足もとのカメラバッグ。

ニコン純正のガゼットケースFB-8というもので、

ボディ2台とレンズ3本が収納できました。(203.12.15修正)

このケース、20年ほど前に、中身の機材一式とともに、

当時カメラ女子のはしりだった姪にあげてしまったので、

もう手元にはありません。

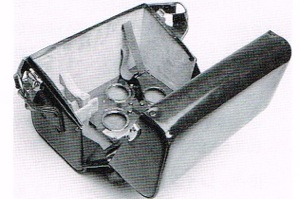

下の写真は雑誌に掲載された同種製品FB5の画像です。

主役は私の足もとのカメラバッグ。

ニコン純正のガゼットケースFB-8というもので、

ボディ2台とレンズ3本が収納できました。(203.12.15修正)

このケース、20年ほど前に、中身の機材一式とともに、

当時カメラ女子のはしりだった姪にあげてしまったので、

もう手元にはありません。

下の写真は雑誌に掲載された同種製品FB5の画像です。

ケース底面の金属部分にバヨネットが仕込まれています。

レンズは、リアキャップを外した状態でここに直接嵌め込んで収納するので、

いざという時に迅速なレンズ交換が可能になります。

こんな日光の戦場ヶ原まで複数のレンズを帯同していた私ですが、

ニコンのボディをもう一台買い足すことは遂にできませんでした。

同種カメラを複数買うのはさすがに贅沢と断念した訳です。

だから、撮影会などで二台のボディを

たすきがけにぶら下げている人を見ると羨ましかったです。

標準と望遠とか、カラーフィルムと白黒とか、同時に使えますからね。

憧れでした。

そんな私が、現在メイン機の「ニコンF2」以外に、

その前身「ニコンF」を三台も所有することになりました。

レンズは、リアキャップを外した状態でここに直接嵌め込んで収納するので、

いざという時に迅速なレンズ交換が可能になります。

こんな日光の戦場ヶ原まで複数のレンズを帯同していた私ですが、

ニコンのボディをもう一台買い足すことは遂にできませんでした。

同種カメラを複数買うのはさすがに贅沢と断念した訳です。

だから、撮影会などで二台のボディを

たすきがけにぶら下げている人を見ると羨ましかったです。

標準と望遠とか、カラーフィルムと白黒とか、同時に使えますからね。

憧れでした。

そんな私が、現在メイン機の「ニコンF2」以外に、

その前身「ニコンF」を三台も所有することになりました。

いきさつはこうです。

遊びで様々なカメラの分解を手がけているうちに、

やはり日本の誇る名機「ニコンF」の仕組みを知りたくなったのです。

壊しても惜しくない値段で、分解練習用の個体を探しました。

最初、予定通りの格安品を購入したつもりでいたら、

フォトミックファインダーに難ありながら、ボディは奇麗な完動品!

勿体無くて手が出せませんでした。

次に購入したのは、本当に見かけはボロボロの格安品。

でも、ちゃんとシャッターがそれなりの精度で切れる所がさすがのニコン。

さて、ニコンFといえば、やっぱり頭に載るファインダーは

スリムな三角のアイレベルファインダーでなければいけません。

これをネットで探したら、ボディ付きしかありませんでした。

実際、プリズム腐食やカビなどの無いアイレベルファインダー単体は、

超レア品としてかなりの高値で取引されているので、

むしろボディと共に買った方が安いくらいです。変なの。

こうして結局、憧れの二台持ちを飛び越して、三台の所有者になりました。

もう、分解するのにためらいはありません。

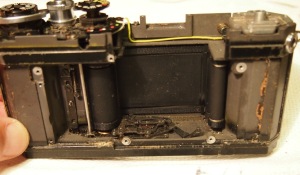

こんな感じで、分解開始です。

この写真、後から見たら、

ドライバーとピンセットが、ナイフとフォークのようです。

まあ、気分は骨付き肉をどう食べ尽くすか思案しているのに近いです。

ボディ本体も下の写真のようになると、メカニズムが良く分かります。

ドライバーとピンセットが、ナイフとフォークのようです。

まあ、気分は骨付き肉をどう食べ尽くすか思案しているのに近いです。

ボディ本体も下の写真のようになると、メカニズムが良く分かります。

次の写真は、分離したミラーボックスの動作順序を解釈しようとしているところです。

かなり理解できた後、また組み立てたら、きちんと動作しました。

ニコンFは無理のない設計がなされています。

ある纏まり毎にユニット化され、

それらが合理的に構成されているので故障が少ないのだと思います。

外観だけでなく、内部機構の設計も美しいです。

昔の日本の技術は素晴らしいと思いました。

だからといって、素人が三台も四台も所有する必然性はないですが。

最近のコメント