▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

母が軍国少女だった頃(2) ― 2014年08月09日

(前回)からの続きです。

昭和7年(1932年)に上海に出動した伯父(母の長兄)は、

その後、中国にとどまって満州事変に関わったのでしょう。

この戦争が日本の大勝利に終り、

中国との停戦協定が結ばれた翌年の昭和9年(1934年)、

伯父は二年ぶりに宇都宮へ戻って来ました。

その時の写真が十枚ほど母のアルバムに残っており、

そのうちの一枚は、花模様の飾り枠に伯父の半身を納めた、

まるで、俳優のブロマイドのような仕立てでした。

昭和7年(1932年)に上海に出動した伯父(母の長兄)は、

その後、中国にとどまって満州事変に関わったのでしょう。

この戦争が日本の大勝利に終り、

中国との停戦協定が結ばれた翌年の昭和9年(1934年)、

伯父は二年ぶりに宇都宮へ戻って来ました。

その時の写真が十枚ほど母のアルバムに残っており、

そのうちの一枚は、花模様の飾り枠に伯父の半身を納めた、

まるで、俳優のブロマイドのような仕立てでした。

このページのタイトルは、下の写真に見るように、

「昭和九年四月十九日。凱旋の日の兄の英姿」でした。

その筆勢からも、軍人の兄を誇りとした母の思いが伝わってきます。

「昭和九年四月十九日。凱旋の日の兄の英姿」でした。

その筆勢からも、軍人の兄を誇りとした母の思いが伝わってきます。

当時の栃木県知事へ凱旋報告をしている写真もありました。

撮影場所は、何となく駅っぽいですね。

きっと知事たちが宇都宮駅まで出向き、凱旋兵士を迎えたのでしょう。

ちなみにウィキペディアによれば、この時の知事(多分写真中央)は

半井清(なからい きよし)という内務官僚です。

この頃の知事は選挙で選ばれるのではなく、中央から任命されていたのですね。

そして駅前に整列した兵隊さん。

きっと知事たちが宇都宮駅まで出向き、凱旋兵士を迎えたのでしょう。

ちなみにウィキペディアによれば、この時の知事(多分写真中央)は

半井清(なからい きよし)という内務官僚です。

この頃の知事は選挙で選ばれるのではなく、中央から任命されていたのですね。

そして駅前に整列した兵隊さん。

右端の人物から、中国との戦における奮闘を讃えられているものと思います。

立て銃(たてつつ)で整列した兵隊さんが勇ましいです。

その兵隊さんたちの少し手前で毅然としている隊長?さんは、

姿形から判断して、どうも伯父のようです。

また、この写真の背景には「白木屋ホテル」が写っています。

当時の宇都宮駅前の風景を知る貴重な写真かも知れません。

このホテルは、日本で始めて「駅弁」を販売したことで有名です。

この後、担え銃(になえつつ)で市内行進を行いました。

立て銃(たてつつ)で整列した兵隊さんが勇ましいです。

その兵隊さんたちの少し手前で毅然としている隊長?さんは、

姿形から判断して、どうも伯父のようです。

また、この写真の背景には「白木屋ホテル」が写っています。

当時の宇都宮駅前の風景を知る貴重な写真かも知れません。

このホテルは、日本で始めて「駅弁」を販売したことで有名です。

この後、担え銃(になえつつ)で市内行進を行いました。

部隊の後方に白木屋ホテルらしき建物が写っています。

その右手、道路の延長線上にある白い建物は多分駅舎でしょう。

ということは、部隊は「大通り」を駅の西側の市の中心部へ向かって進んでいるようです。

写真右手の沿道で日の丸の小旗を振るセーラー服の女学生たちは、

母の母校「宇女校」の後輩たちでしょうね。

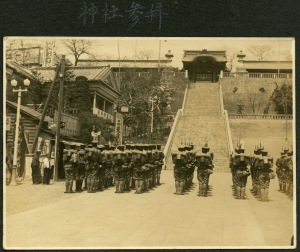

そして貴重な写真をもう一枚。

宇都宮といえば、市のヘソともいえる中心部に「二荒山神社」がありますね。

市内で最も絵になる場所です。

部隊は、当然その神社にも参拝し、戦勝の報告をしています。

その右手、道路の延長線上にある白い建物は多分駅舎でしょう。

ということは、部隊は「大通り」を駅の西側の市の中心部へ向かって進んでいるようです。

写真右手の沿道で日の丸の小旗を振るセーラー服の女学生たちは、

母の母校「宇女校」の後輩たちでしょうね。

そして貴重な写真をもう一枚。

宇都宮といえば、市のヘソともいえる中心部に「二荒山神社」がありますね。

市内で最も絵になる場所です。

部隊は、当然その神社にも参拝し、戦勝の報告をしています。

この立派な石段は、今でも残っていますが、

両サイドの商店の姿は、この後、何度も変貌しました。

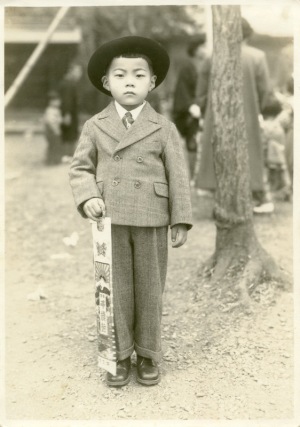

この二荒山神社への戦勝報告から二十年以上経った秋の吉日、

私の母は自分の息子を連れて、同じ神社へ七五三のお参りに行きました。

その時の写真もアルバムの中に埋もれていました。

両サイドの商店の姿は、この後、何度も変貌しました。

この二荒山神社への戦勝報告から二十年以上経った秋の吉日、

私の母は自分の息子を連れて、同じ神社へ七五三のお参りに行きました。

その時の写真もアルバムの中に埋もれていました。

同じ神社での写真とはいえ、この子供が手にしているのは、

銃や剣ではなく「千歳飴の袋」です。

この頃の日本は、第二次大戦の傷跡も癒え、

むしろ、お隣の朝鮮戦争の特需景気により、

戦後の復興が加速されているところでした。

(続く)

銃や剣ではなく「千歳飴の袋」です。

この頃の日本は、第二次大戦の傷跡も癒え、

むしろ、お隣の朝鮮戦争の特需景気により、

戦後の復興が加速されているところでした。

(続く)

最近のコメント