▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

師走の街を中判カメラでスナップ ― 2016年01月01日

大晦日に、雑司が谷から池袋を"walk & shoot"。

鬼子母神境内には、翌日に備えて準備された屋台がありました。

鬼子母神境内には、翌日に備えて準備された屋台がありました。

人けも少なくて、静かな境内でした。

ところが、翌日の元旦にお参りしてみると、次の写真のように賑やかに。

ところが、翌日の元旦にお参りしてみると、次の写真のように賑やかに。

たこ焼きもたくさん売れたでしょうね。

何せ、こんな行列でしたから。

何せ、こんな行列でしたから。

この手前もずーっと並んでいましたよ。

大晦日といっても、裏通りは静かです。

南池袋では、お店の手伝いでしょうか、少年が一人、年越そばを売っていました。

大晦日といっても、裏通りは静かです。

南池袋では、お店の手伝いでしょうか、少年が一人、年越そばを売っていました。

客の姿は見えないし、寒いし、一人では退屈だろうな、と思っていたら友人が来ました。

実は一年前も「師走の南池袋」という記事で次の写真を載せました。

そして、こんな説明書きを書いていました。

『ここ数年、いつもこの風景を見ているような気がします。

ということは、毎年12月31日の午後になると、

私はこの四つ角をぶらつくのが習慣になっているようです』

習慣って変わらないですね。っていうか、だから習慣なのか。

でも「来年こそは、この少年から年越そばを買おう」と思いました。

そうでないと、

「写真なんかどうでも良いから、そばを買うのを習慣にしてくれ!!」

と少年に叱られてしまいますからね。

それから、池袋東口の方へ行きますと、

一転して、サンシャイン60通りの大晦日は大賑わい。

学生や社会人の仲間同士で、年末休みに盛り場に繰り出すのでしょう。

そう考えると、メイドカフェの呼び込みをやっている次の写真の女の子達、

『ここ数年、いつもこの風景を見ているような気がします。

ということは、毎年12月31日の午後になると、

私はこの四つ角をぶらつくのが習慣になっているようです』

習慣って変わらないですね。っていうか、だから習慣なのか。

でも「来年こそは、この少年から年越そばを買おう」と思いました。

そうでないと、

「写真なんかどうでも良いから、そばを買うのを習慣にしてくれ!!」

と少年に叱られてしまいますからね。

それから、池袋東口の方へ行きますと、

一転して、サンシャイン60通りの大晦日は大賑わい。

学生や社会人の仲間同士で、年末休みに盛り場に繰り出すのでしょう。

そう考えると、メイドカフェの呼び込みをやっている次の写真の女の子達、

見た目は楽しそうだけど、「大晦日にもお仕事」と考えると大変ですね。

山手線東の公園では、空き缶を踏み潰している方がいました。

山手線東の公園では、空き缶を踏み潰している方がいました。

これも多分お仕事。

公会堂前の中池袋公園は、

普段は「仕事に疲れたサラリーマン風」の人間が多い所です。

この日は人は少なめでした。

きっと、疲れちゃった方達は、家でのんびりしているんですね。

公会堂前の中池袋公園は、

普段は「仕事に疲れたサラリーマン風」の人間が多い所です。

この日は人は少なめでした。

きっと、疲れちゃった方達は、家でのんびりしているんですね。

ここに載せたモノクロ写真(昨年の大晦日分6枚)は、

"フジ FUJI GA645Zi Professional"にブローニーフィルムを詰めて撮りました。

このフィルムは16枚撮りになるのですが、一本が 1,000円くらいします。

贅沢品と言っても良いですね。

だから無駄打ちできないです。

その貴重なショットの残りは(次回)にて。

憂愁と神秘の高田馬場駅前 ― 2016年01月03日

このGA645Ziは中判フィルム用のカメラで、決して初心者向きではありません。

しかし、プログラムシャッターのモードがあるので、

シャッタースピードと絞りはお任せでOKです。

また、オートフォーカス機能も装備しているので、ピント合わせもお任せです。

いわゆるAE&AF機の「押すだけカメラ」の高級大型版です。

そのAE&AF機能が役立ったのが次の写真。

しかし、プログラムシャッターのモードがあるので、

シャッタースピードと絞りはお任せでOKです。

また、オートフォーカス機能も装備しているので、ピント合わせもお任せです。

いわゆるAE&AF機の「押すだけカメラ」の高級大型版です。

そのAE&AF機能が役立ったのが次の写真。

大晦日の高田馬場駅前、佇んでいた私のすぐ脇を自転車が走り過ぎたんです。

その瞬間、ふと閃くものがあり、咄嗟にシャッターボタンを押しました。

それでも、露出・ピントとも、OKでしょう?

本来、純マニュアル好きの私でも、AE&AFの便利さは認めざるを得ません。

そして、現像後にスキャナで取込んだ写真を見て合点がいきました。

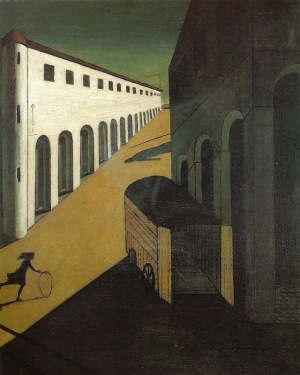

あの瞬間に私が感じたものは、次の絵画のイメージだったんです。

その瞬間、ふと閃くものがあり、咄嗟にシャッターボタンを押しました。

それでも、露出・ピントとも、OKでしょう?

本来、純マニュアル好きの私でも、AE&AFの便利さは認めざるを得ません。

そして、現像後にスキャナで取込んだ写真を見て合点がいきました。

あの瞬間に私が感じたものは、次の絵画のイメージだったんです。

デ・キリコの「憂愁と神秘の通り」です。

この画家が私の好みである事は、以前に、

「40年前の鎌倉で何の展覧会?」で書きました。

この写真と絵と、何か雰囲気というか構成要素が似ているでしょう?

ちょっと畏れ多いですが、キリコの絵が好きなので並べてみました。

こんな風に、人物でも

この画家が私の好みである事は、以前に、

「40年前の鎌倉で何の展覧会?」で書きました。

この写真と絵と、何か雰囲気というか構成要素が似ているでしょう?

ちょっと畏れ多いですが、キリコの絵が好きなので並べてみました。

こんな風に、人物でも

建築物でも

街の風景も

どんどん撮影できちゃいます。乱射だな。

そして、わたし的には過剰な機能ですが、フィルム送りも自動でした。

だから、フィルム一本撮る間に私がする事は、シャッターボタンを16回押すだけ。

このカメラを持つと、中判フィルムをスナップ感覚で使えちゃいますね。

その分、財布もどんどん軽くなりますけど。

蛇足ながら、

このカメラでは背面の液晶に、凡その累計ショット数を表示する事ができます。

そして、わたし的には過剰な機能ですが、フィルム送りも自動でした。

だから、フィルム一本撮る間に私がする事は、シャッターボタンを16回押すだけ。

このカメラを持つと、中判フィルムをスナップ感覚で使えちゃいますね。

その分、財布もどんどん軽くなりますけど。

蛇足ながら、

このカメラでは背面の液晶に、凡その累計ショット数を表示する事ができます。

昨年末の入手時にこうして確認した所、

今から17年もの昔に発売されたカメラなのに、約800ショットしかありませんでした。

随分少ないです。

そして、このショット数の半分くらいは多分空撃ちでしょうから、

私の前の所有者が実際に撮影したフィルム本数は、多くても20本くらいと思われます。

きっと前オーナーは、高額な維持費に耐え切れず手放したんでしょうね。

そして私の所に安く貰われて来た訳です。

さて、そうなると、私がいつまでこの金食い虫を飼い続けられるか、見ものですね。

何しろ16回シャッターボタンを押すだけで千円だからな〜

(終り)

今から17年もの昔に発売されたカメラなのに、約800ショットしかありませんでした。

随分少ないです。

そして、このショット数の半分くらいは多分空撃ちでしょうから、

私の前の所有者が実際に撮影したフィルム本数は、多くても20本くらいと思われます。

きっと前オーナーは、高額な維持費に耐え切れず手放したんでしょうね。

そして私の所に安く貰われて来た訳です。

さて、そうなると、私がいつまでこの金食い虫を飼い続けられるか、見ものですね。

何しろ16回シャッターボタンを押すだけで千円だからな〜

(終り)

21年ぶりに「唐人お吉」に再会 ― 2016年01月08日

昨年末に伊豆下田へ温泉旅行をしました。

下田は、思い返してみると21年ぶり。

1994年の夏、白浜海岸に海水浴に来て以来のことでした。

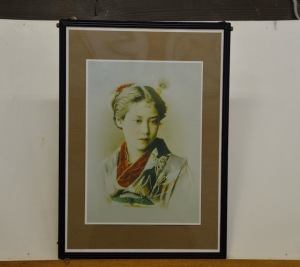

そして下田で、あの「唐人お吉」に再会しました。

下田は、思い返してみると21年ぶり。

1994年の夏、白浜海岸に海水浴に来て以来のことでした。

そして下田で、あの「唐人お吉」に再会しました。

場所は市内観光の途中で立ち寄った「宝福寺」です。

先ほどの肖像写真は、多分デジタル処理をしてクッキリさせていますが、

「お吉」の写真の原版はこれです。

だいぶ色あせていますね。

昔はどうだったかと言うと、21年前はこうでした。

昔はどうだったかと言うと、21年前はこうでした。

こちらの方が、僅かながら明瞭でしょうか。

やはり年月とともに原版写真は劣化しているようです。

貴重な写真が年月とともに色あせるのを恐れて、

人着(人工着色)に挑んだ方がいたようです。

今回見た展示物の中に、次のような写真がありました。

やはり年月とともに原版写真は劣化しているようです。

貴重な写真が年月とともに色あせるのを恐れて、

人着(人工着色)に挑んだ方がいたようです。

今回見た展示物の中に、次のような写真がありました。

そういえば、私も人着を試みた事がありましたっけ。

(「美貌の叔母の『記憶』に着色」)

こういう美人の面影を前にすると、

何とか昔の姿を甦らせたいと思うのが男のならいなんですね。

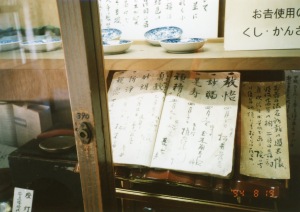

さて、1994年の写真にこんなものがありました。

(「美貌の叔母の『記憶』に着色」)

こういう美人の面影を前にすると、

何とか昔の姿を甦らせたいと思うのが男のならいなんですね。

さて、1994年の写真にこんなものがありました。

写っているのは唐人お吉の法名を記した過去帳ですね。

過去帳の右側に解説文があり、

「...二頁の最初、貞歓信女がそれである...」と書かれています。

私が何故この写真を撮ったのか思い出せないのですが、多分

「ああ、この薄幸の美女は、作り話ではなく実在したんだ」

と自ら実感するために撮ったのだと思います。

そんな「お吉」の生涯を、

展示ケースの中の額絵の一部も交えて復習してみます。

下田の若く美しき芸子「お吉」には船大工の鶴松という恋人がいました。

二人が逢瀬を楽しんでいる様子が下の写真左側です。

過去帳の右側に解説文があり、

「...二頁の最初、貞歓信女がそれである...」と書かれています。

私が何故この写真を撮ったのか思い出せないのですが、多分

「ああ、この薄幸の美女は、作り話ではなく実在したんだ」

と自ら実感するために撮ったのだと思います。

そんな「お吉」の生涯を、

展示ケースの中の額絵の一部も交えて復習してみます。

下田の若く美しき芸子「お吉」には船大工の鶴松という恋人がいました。

二人が逢瀬を楽しんでいる様子が下の写真左側です。

ところが、その美貌があだになり、

米総領事のハリスに見初められたお吉は、お奉行から

ハリスの洋妾(ラシャメン)となるよう説得されました(写真右)。

執拗な説得に遂に折れ、領事館へ奉公に行く事になります。

米総領事のハリスに見初められたお吉は、お奉行から

ハリスの洋妾(ラシャメン)となるよう説得されました(写真右)。

執拗な説得に遂に折れ、領事館へ奉公に行く事になります。

しかし、僅か3ヶ月後にはお役御免となり、やむなくお吉は芸者に戻りました。

その後、鶴松とヨリを戻して所帯を持ち、髪結業を始めますが、

元ラシャメンへの偏見もあり店は行き詰まります。

また、周囲の冷たい眼差しに苦しみ、酒に逃避するようになり、

鶴松とも不仲になったあげくに分かれてしまいます。

そして、再度芸者に戻り、

自ら安直楼という置屋・料理屋を始めますが、

一度おちいった酒乱の生活から立ち直れず二年で廃業。

酒浸りの乞食となったお吉は、

一度おちいった酒乱の生活から立ち直れず二年で廃業。

酒浸りの乞食となったお吉は、

遂に稲生沢川に身を投じ数奇な生涯を終えました。

そして川べりに打ち捨てられたままの遺体を引き取ったのが、

この記念館のある下田宝福寺の住職だったそうです。

それで、「唐人お吉」のお墓が、宝福寺にあるのですね。

次の写真のお墓に葬られた(この時は合葬?)お吉は、

そして川べりに打ち捨てられたままの遺体を引き取ったのが、

この記念館のある下田宝福寺の住職だったそうです。

それで、「唐人お吉」のお墓が、宝福寺にあるのですね。

次の写真のお墓に葬られた(この時は合葬?)お吉は、

1930年、新たに造られたお吉自身の墓(下の写真)に改葬されました。

この新旧のお墓の写真は今回デジカメで撮ったものですが、

21年前の1994年にも、フィルムカメラで撮っていました。

次の写真です。

21年前の1994年にも、フィルムカメラで撮っていました。

次の写真です。

写りは悪いけど、何かこっちの写真の方が雰囲気がありますね。

強い夏の日差しのせいかな?

或いは、お盆の直後(8月19日)に撮影した写真だから、

お吉の霊気がまだ周囲に停まっているためかも知れません。

(下田の話、続く)

強い夏の日差しのせいかな?

或いは、お盆の直後(8月19日)に撮影した写真だから、

お吉の霊気がまだ周囲に停まっているためかも知れません。

(下田の話、続く)

下田でデジャビュの磯料理「ごろさや」 ― 2016年01月15日

(前回)からの続きです。

伊豆下田の市内観光の途中で昼食の時間になり、

女房が事前にガイドブックで調べておいたお店、

磯料理「ごろさや」に行きました。

凡その場所の見当をつけて、メインの通りから脇道を覗くと、

視界の前方にそのお店はありました。

女房が事前にガイドブックで調べておいたお店、

磯料理「ごろさや」に行きました。

凡その場所の見当をつけて、メインの通りから脇道を覗くと、

視界の前方にそのお店はありました。

そして、この風景に何か感じるものがあり、私と女房は顔を見合わせました。

いわゆる既視感(デジャビュ)です。しかも二人とも。

「これって、21年前に見た風景じゃない?」

いわゆる既視感(デジャビュ)です。しかも二人とも。

「これって、21年前に見た風景じゃない?」

1994年の8月、子連れで白浜海岸に海水浴に来た日の昼時、

駅から海岸に向かうバスの待ち時間が少しありました。

その間にお昼を済まそうと、駅前で店を探したものの、適当な食堂とかなくて、

ちょっと脇道に逸れて「まあ、あそこのお店に入ってみるか」

と決めた時に見た風景にそっくりでした。

脇道が前方で右に湾曲する様子と、その角に建つ小さな店の風景です。

記憶の中のそのお店は魚料理のお店でした。

魚が子供の口に合うかな、と少し不安がありましたが、

入ってみると、幸い、メニューに魚のコロッケ?などもあり、

また大人が注文した刺身や焼き魚も美味しくて、

「偶然入ったお店なのにラッキー!」と思った記憶があります。

でも、お店の名前とかはすっかり忘れてしまったので、

この「ごろさや」が、その思い出のお店という確証はありませんでした。

そんな疑問を残しつつ、今回はとにかく美味しいお昼をいただきました。

メダイのカマ焼きなど。

駅から海岸に向かうバスの待ち時間が少しありました。

その間にお昼を済まそうと、駅前で店を探したものの、適当な食堂とかなくて、

ちょっと脇道に逸れて「まあ、あそこのお店に入ってみるか」

と決めた時に見た風景にそっくりでした。

脇道が前方で右に湾曲する様子と、その角に建つ小さな店の風景です。

記憶の中のそのお店は魚料理のお店でした。

魚が子供の口に合うかな、と少し不安がありましたが、

入ってみると、幸い、メニューに魚のコロッケ?などもあり、

また大人が注文した刺身や焼き魚も美味しくて、

「偶然入ったお店なのにラッキー!」と思った記憶があります。

でも、お店の名前とかはすっかり忘れてしまったので、

この「ごろさや」が、その思い出のお店という確証はありませんでした。

そんな疑問を残しつつ、今回はとにかく美味しいお昼をいただきました。

メダイのカマ焼きなど。

本当に目が大きいですね。まさか、それでメダイ目大か?

でも、やっぱり気になるので、お給仕の女性に

「このお店って出来たのはいつ頃ですか?」

と聞くと「二十年くらい前らしいです」とのことでした。

女房とは、「うーん、きっとこのお店だね」と言って、半分だけ納得。

昔のお店の写真は撮っていなくて、確証がないので、半分は不納得。

ところが、思いがけないところに証拠がありました。

私の昔の手帳です。1994年版。

当時から、その日の行動を日記代わりに簡単にメモする習慣があったのです。

「このお店って出来たのはいつ頃ですか?」

と聞くと「二十年くらい前らしいです」とのことでした。

女房とは、「うーん、きっとこのお店だね」と言って、半分だけ納得。

昔のお店の写真は撮っていなくて、確証がないので、半分は不納得。

ところが、思いがけないところに証拠がありました。

私の昔の手帳です。1994年版。

当時から、その日の行動を日記代わりに簡単にメモする習慣があったのです。

この中に「ごろさや」が書いてありました。

8/16にお昼(記憶通り)、そして8/19の帰京する日の昼も。

帰りにも寄ったことは忘れていました。

でも二回も行ったということは、よほど美味しかったのでしょうね。

大通りに面していなくても、店構えが小さくても、味がよければ店は安泰、

リピーターの私はそう思いました(21年間で僅か3回のリピーターですが)。

さて、今回の旅行では初日に下田駅に到着し、ホテルへ行く送迎バスを待つ間、

駅のロータリーに面した「食事・喫茶フロント」というお店で昼食をとりました。

8/16にお昼(記憶通り)、そして8/19の帰京する日の昼も。

帰りにも寄ったことは忘れていました。

でも二回も行ったということは、よほど美味しかったのでしょうね。

大通りに面していなくても、店構えが小さくても、味がよければ店は安泰、

リピーターの私はそう思いました(21年間で僅か3回のリピーターですが)。

さて、今回の旅行では初日に下田駅に到着し、ホテルへ行く送迎バスを待つ間、

駅のロータリーに面した「食事・喫茶フロント」というお店で昼食をとりました。

これはその時に食べたサザエの「つぼ焼き」。

店内は、次のように民芸調の意匠で纏まっていました。

店内は、次のように民芸調の意匠で纏まっていました。

タテ格子の衝立とか絣模様の座布団とかに特徴があります。

「昔もこんなお店に入った記憶があるね」と私。

駅の直ぐ近く、という立地も私の記憶と一致していました。

そして、先ほどの1994年の手帳の中で、8/19分のメモ書きとして、

「ごろさや」と電車の間に、[駅前喫茶]の項目がありますが、

今回入った「食事・喫茶フロント」が昔の「駅前喫茶」そのものであることは、

たまたま撮影していた昔の写真でも証明されました。次の2枚です。

「昔もこんなお店に入った記憶があるね」と私。

駅の直ぐ近く、という立地も私の記憶と一致していました。

そして、先ほどの1994年の手帳の中で、8/19分のメモ書きとして、

「ごろさや」と電車の間に、[駅前喫茶]の項目がありますが、

今回入った「食事・喫茶フロント」が昔の「駅前喫茶」そのものであることは、

たまたま撮影していた昔の写真でも証明されました。次の2枚です。

椅子の形状は違いますし、当然この後、何度か更新されているはずですが、

紺絣風のシートカバーの模様が今とそっくりです。

このお店の経営者は、二十年間ずっと同じテイストを守り続けているんですね。

しかも、この昔の写真の二枚目で、

泳ぎ疲れて半分寝ている娘の手前に写っている「お醤油差し」に注目!

実は、今回の旅行で撮った次の写真にも全く同じお醤油差しが写っていたのです。

紺絣風のシートカバーの模様が今とそっくりです。

このお店の経営者は、二十年間ずっと同じテイストを守り続けているんですね。

しかも、この昔の写真の二枚目で、

泳ぎ疲れて半分寝ている娘の手前に写っている「お醤油差し」に注目!

実は、今回の旅行で撮った次の写真にも全く同じお醤油差しが写っていたのです。

これなんて、きっと二十年間ずっと使い続けているんだと思いますよ。

形状も色も全く同じでしょう?

一千年後に、もし日本が壊滅して廃墟になったら、伊豆下田の土の中から、

この形のままの「お醤油差し」が発掘されるんじゃないでしょうか。

(下田の話、続く)

形状も色も全く同じでしょう?

一千年後に、もし日本が壊滅して廃墟になったら、伊豆下田の土の中から、

この形のままの「お醤油差し」が発掘されるんじゃないでしょうか。

(下田の話、続く)

下田東急ホテルと幽霊ホテル ― 2016年01月20日

(前回)からの続きです。

今回の旅行の宿泊先は「下田東急ホテル」でした。

1962年開業の老舗ホテルですね。

建物は古いですが、清潔な施設と老舗らしいサービスは快適でした。

立地も最高で、さすが下田の開発に力を注いだ東急グループのホテルです。

ホテル近くの鍋田海岸(海水浴場)から見上げた次の写真中央、

高台にそびえる姿が立派でしょう?

今回の旅行の宿泊先は「下田東急ホテル」でした。

1962年開業の老舗ホテルですね。

建物は古いですが、清潔な施設と老舗らしいサービスは快適でした。

立地も最高で、さすが下田の開発に力を注いだ東急グループのホテルです。

ホテル近くの鍋田海岸(海水浴場)から見上げた次の写真中央、

高台にそびえる姿が立派でしょう?

下田港観光の「黒船遊覧船」から眺めた次の写真でも、

ホテルの立地条件の良さがわかります。

ホテルの立地条件の良さがわかります。

逆にホテルの客室から、海(大浦湾)を見下ろしてみるとこうです。

到着した日の夕方に撮りました。海岸線の形が面白いです。

また、庭園の芝生に、シュロやソテツの影が長く伸びているのも印象的。

江戸時代も同じ景色だったらしいですよ。

また、庭園の芝生に、シュロやソテツの影が長く伸びているのも印象的。

江戸時代も同じ景色だったらしいですよ。

(これは寝姿山ロープウェイ乗り場にあった下田大浦湾の紹介図です)

また客室の窓台には、周辺の島々の説明パネルが置いてありました。

また客室の窓台には、周辺の島々の説明パネルが置いてありました。

これを見ながら、次の夜明け前の様子も楽しく観察しました。

やや左手におむすび型の赤根島、その奥に須崎半島。

半島の先端には、岩礁の上にある小さな灯台(下田灯台)の白い光。

灯台の右上に霞んでいるのが伊豆七島の新島ですね。

さて、市内観光の帰り、天気も良かったので、

徒歩でホテルへ戻ることにしました。

高台にあるホテルへのアクセスは次のような道です。

半島の先端には、岩礁の上にある小さな灯台(下田灯台)の白い光。

灯台の右上に霞んでいるのが伊豆七島の新島ですね。

さて、市内観光の帰り、天気も良かったので、

徒歩でホテルへ戻ることにしました。

高台にあるホテルへのアクセスは次のような道です。

その道の途中で、崖の上に廃墟のような建物を見つけました。

これは側面からの見上げですが、裏から見るとこうです。

病院?学校?何だろうと判断しかねていると、

崖の途中に施設名らしき看板が残っていました。半分朽ち果てて。

崖の途中に施設名らしき看板が残っていました。半分朽ち果てて。

欠け落ちた部分を補うと、「下田グランドホテル」となりそうです。

東急ホテルに戻って、

フロントマンに「下田グランドホテル」のことを聞いてみると、

彼がホテルマンになるずっと前に廃業したホテルで、

それ以上の詳しいことは不明とのことでした。

普通、「グランドホテル」という名称は、

その地域を代表するホテルにだけ許される名前のはずですよね。

かつてグレタガルボが主演した映画『グランド・ホテル』(Grand Hotel)でも、

名士や金持ちが集い、様々な喜怒哀楽の人生ドラマが繰り広げられる場所でした。

自宅に帰ってから「下田グランドホテル」のことをネットで調べてみると、

おぼろげながら、わかってきたことがあります。

年代順に出来事を追ってみると、次のようになります。

1957年 東海観光下田グランドホテル開業

1961年 伊豆急行線全線開業(伊東〜伊豆急下田)

1962年 下田東急ホテル開業

1967年 下田グランドホテルで火災

1987年 下田グランドホテル譲渡、後に廃業

かつて下田グランドホテルは地域一番のホテルだったのでしょう。

時代的にまともな競争相手も無かったと思います。

そして、伊豆急行線開通後には観光客が飛躍的に伸びたはずですが、

火災に遭うなどの不運もあり、

また東急グループをバックにした東急ホテルとの競争にも敗れ、

再建策を探ったものの引受手もなく、遂に廃業に追い込まれた。

市民からは「景観上見苦しいので公費ででも取り壊しを!」

との声は大きいが、多額の解体費用を官民いずれも負担できない。

今でも各地の観光地で普通に繰り返されている悲劇ですね。

だから、崖の上の一等地に建つホテルに宿泊するのは今や「幽霊」だけ。

でも、このような「廃墟」に萌える人達がいるんですね。

実は、私もその一人かもしれません。

下田観光の途中でも、

そのような廃墟があると思わずカメラを向けてしまいました。

東急ホテル近くの「城山ホテル」

東急ホテルに戻って、

フロントマンに「下田グランドホテル」のことを聞いてみると、

彼がホテルマンになるずっと前に廃業したホテルで、

それ以上の詳しいことは不明とのことでした。

普通、「グランドホテル」という名称は、

その地域を代表するホテルにだけ許される名前のはずですよね。

かつてグレタガルボが主演した映画『グランド・ホテル』(Grand Hotel)でも、

名士や金持ちが集い、様々な喜怒哀楽の人生ドラマが繰り広げられる場所でした。

自宅に帰ってから「下田グランドホテル」のことをネットで調べてみると、

おぼろげながら、わかってきたことがあります。

年代順に出来事を追ってみると、次のようになります。

1957年 東海観光下田グランドホテル開業

1961年 伊豆急行線全線開業(伊東〜伊豆急下田)

1962年 下田東急ホテル開業

1967年 下田グランドホテルで火災

1987年 下田グランドホテル譲渡、後に廃業

かつて下田グランドホテルは地域一番のホテルだったのでしょう。

時代的にまともな競争相手も無かったと思います。

そして、伊豆急行線開通後には観光客が飛躍的に伸びたはずですが、

火災に遭うなどの不運もあり、

また東急グループをバックにした東急ホテルとの競争にも敗れ、

再建策を探ったものの引受手もなく、遂に廃業に追い込まれた。

市民からは「景観上見苦しいので公費ででも取り壊しを!」

との声は大きいが、多額の解体費用を官民いずれも負担できない。

今でも各地の観光地で普通に繰り返されている悲劇ですね。

だから、崖の上の一等地に建つホテルに宿泊するのは今や「幽霊」だけ。

でも、このような「廃墟」に萌える人達がいるんですね。

実は、私もその一人かもしれません。

下田観光の途中でも、

そのような廃墟があると思わずカメラを向けてしまいました。

東急ホテル近くの「城山ホテル」

道の駅「開国下田みなと」近くの「下田温泉」

その朽ち果てそうな外観にもかかわらず(あるいはそれゆえに)、

何十年も前にこれらのホテルに宿泊した人々の思い出が、

この廃墟に充満しているような気がします。

毎年、海水浴の季節になると「幽霊」さんもきっと戻ってきてますよ。

さて、21年前、私が家族を連れて下田白浜に海水浴に来た時に宿泊したのは、

東急ホテル等の大手とは比較しようもない小さなペンションでした。

名前は「AIUEO」と、ちょっと人を食ったようなネーミング。

感じの良いペンションながら、その名称は何十年も続くとは思えませんでした。

だから、こう言っては何ですが、もう廃業しているかと思いました。

ところが、健在!!でした。

しかもペンションのホームページを見ると、

21年前よりも部屋や食事がランクアップしているような感じ。

これなら家族連れで快適かつリーズナブルに泊まれそうです。

う〜む。

人もホテルも、その栄枯盛衰はわかりませんね。

と、21年前にお世話になった縁で、

「ペンションAIUEO」の宣伝をしてしまいました。

次の写真は、1994年8月の伊豆白浜海水浴場。

最近のコメント