▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

バスコレ&Nゲージ ― 2017年08月05日

(一旦終了した記事の継続です)

先日の鎌倉旅行の途中、

江ノ島駅にこんなものがありました。

江ノ島駅にこんなものがありました。

ジオラマですね。

「江ノ電」の昔の車両もいましたよ。

「江ノ電」の昔の車両もいましたよ。

これを見て、私もこんなジオラマを普通に作ってみることにしました。

とりあえず、手持ちのレールが少しばかり余っているので、

それらを繋ぎ合わせれば畳一枚分の鉄道模型レイアウトになりそうでした。

そして次の写真が、製作進行中のまさに現在の様子。

とりあえず、手持ちのレールが少しばかり余っているので、

それらを繋ぎ合わせれば畳一枚分の鉄道模型レイアウトになりそうでした。

そして次の写真が、製作進行中のまさに現在の様子。

90x60cmのパネルに線路を敷設し、試運転をしています。

情景アイテムについても、トンネル・川・お寺の本堂などを配置して、

スケール感や全体の雰囲気などを確認しました。

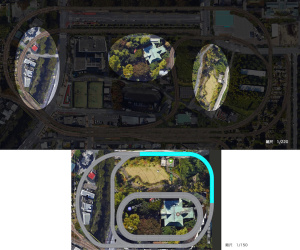

ベースにした画像は、以前作った二次元ジオラマのイメージを流用しました。

次の写真で、上段の円形部分の画像を抜き出して、

下段の今回分のパネルに載せてみた訳です。

情景アイテムについても、トンネル・川・お寺の本堂などを配置して、

スケール感や全体の雰囲気などを確認しました。

ベースにした画像は、以前作った二次元ジオラマのイメージを流用しました。

次の写真で、上段の円形部分の画像を抜き出して、

下段の今回分のパネルに載せてみた訳です。

それぞれ、神田川・鬼子母神・おとめ山公園をイメージしています。

今回、ちょっと遊んだところ、次の「パスコレ」です。

今回、ちょっと遊んだところ、次の「パスコレ」です。

Nゲージサイズ(縮尺が1/150)のバスが、電池で走行するおもちゃ。

次の写真のように、都電と都バスが並走する情景を再現するのが目標です。

次の写真のように、都電と都バスが並走する情景を再現するのが目標です。

(続く)

鬼子母神堂の模型製作 ― 2017年08月13日

(前回)からの続きです。

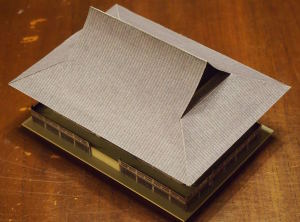

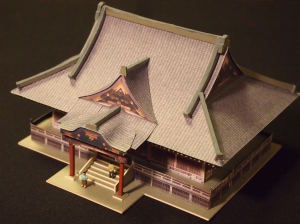

鬼子母神堂の模型(とりあえず拝殿のみ)が完成しました。

Nゲージサイズ(150分の一)のモデルです。

Nゲージサイズ(150分の一)のモデルです。

これを作ることになった理由を述べます。

現在進行中のジオラマ鉄道模型製作にあたって、

そのメイン建物として、お寺の御堂を置くことにしました。

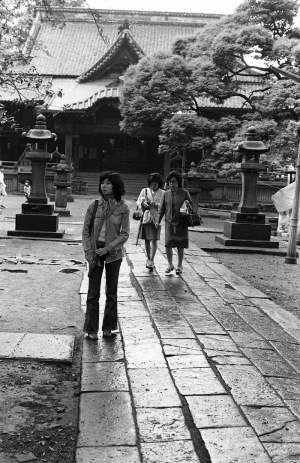

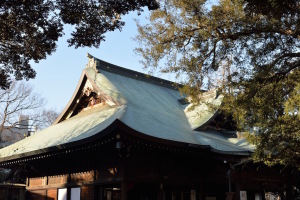

もちろん、雑司ヶ谷の「鬼子母神堂」をイメージしているわけです。

何しろ、国の「有形重要文化財」に指定されているお堂ですからね。

しかし、お寺って、屋根はあちこち反り返っているし、

外観の意匠も複雑だし、作るのは大変そうです。

だから、ジオラマ製作でも、設置するだけで済む完成品を買うか、

半完成のパーツキットを買って組み立てるのが普通のようです。

それで、私も、とりあえず次のパーツキットを買ってみたところ、

これが鬼子母神堂の半分ほどの大きさしかありませんでした。

もちろん、雑司ヶ谷の「鬼子母神堂」をイメージしているわけです。

何しろ、国の「有形重要文化財」に指定されているお堂ですからね。

しかし、お寺って、屋根はあちこち反り返っているし、

外観の意匠も複雑だし、作るのは大変そうです。

だから、ジオラマ製作でも、設置するだけで済む完成品を買うか、

半完成のパーツキットを買って組み立てるのが普通のようです。

それで、私も、とりあえず次のパーツキットを買ってみたところ、

これが鬼子母神堂の半分ほどの大きさしかありませんでした。

「よし!自分で一から作るか」と作り始め、何とか完成にこぎつけたもの、

製作所要日数は当初の目論見の約10倍くらいになりました。

材料は次のものを使いました。

・芯材となるスタイロフォーム

・プリンタで印刷した屋根瓦のパターン模様

・同じくプリンタで印刷した壁や腰の外観写真

・外装材のベースとして使う工作用厚紙

前回のブログ記事で、レイアウト線路の試運転をした時は、

この鬼子母神堂はこんな状態でした。

・プリンタで印刷した屋根瓦のパターン模様

・同じくプリンタで印刷した壁や腰の外観写真

・外装材のベースとして使う工作用厚紙

前回のブログ記事で、レイアウト線路の試運転をした時は、

この鬼子母神堂はこんな状態でした。

現在(銅板葺き)の外観の精妙な美しさとか、

これらをもう少し表現したいものだ、と思ったのが苦労の始まり。

途中からは、製作作業を続けるのが苦痛になりましたが、

かといって中途半端な状態で放り投げるのはもっと苦痛だったので、

数日の徹夜作業を経て完成した姿が最初の写真です。

屋根についても重厚感を出すために、棟瓦や鬼瓦を取り付けました。

途中からは、製作作業を続けるのが苦痛になりましたが、

かといって中途半端な状態で放り投げるのはもっと苦痛だったので、

数日の徹夜作業を経て完成した姿が最初の写真です。

屋根についても重厚感を出すために、棟瓦や鬼瓦を取り付けました。

また、日本の宗教建築の美しさは、

屋根の破風の表現によるところも大きいと思うので、

入母屋の破風や、

屋根の破風の表現によるところも大きいと思うので、

入母屋の破風や、

お堂正面に設けられた、千鳥破風と唐破風も表現してみました。

製作法としては、実物の写真を外壁に貼り付ける簡便方式ですから、

懸魚や飾り金物類もそのまま表現されることになります。

そして完成したのが次の姿です。

懸魚や飾り金物類もそのまま表現されることになります。

そして完成したのが次の姿です。

唐破風下の二本の柱を繋ぐ「虹梁」も渡し、

その下の階段には人物(これは既製品)も配置しました。

疲労困憊。

今回の経験を生かし、もう一度作り直せば、

もっと鑑賞に耐える模型ができると思いますが、

その気になるのは十年後くらいです。

その下の階段には人物(これは既製品)も配置しました。

疲労困憊。

今回の経験を生かし、もう一度作り直せば、

もっと鑑賞に耐える模型ができると思いますが、

その気になるのは十年後くらいです。

(続く)

都電停留場のホームを製作 ― 2017年08月19日

(前回)からの続きです。

現在製作中のジオラマ鉄道模型に配置するために、

都電のホームを作りました。

一般のJRや私鉄の駅の模型を作るならば、

都電のホームを作りました。

一般のJRや私鉄の駅の模型を作るならば、

各種市販されている既製品のホームが便利ですが、

それですと、都電用として流用するにはちょっと大きすぎます。

都電のホームは、幅2.5mx長さ12mくらいしかありません。

それですと、都電用として流用するにはちょっと大きすぎます。

都電のホームは、幅2.5mx長さ12mくらいしかありません。

普通の電車の駅に比べると随分と小さいでしょう?

それで、やむを得ず自作したのが最初の写真です。

次の写真のように「人物」や「手摺」の150分の1のモデルが

既製品として用意されています。

それで、やむを得ず自作したのが最初の写真です。

次の写真のように「人物」や「手摺」の150分の1のモデルが

既製品として用意されています。

その分簡単に作れるはずなのですが、

実際にやってみると、どんなことでも何かしら困難が生ずるものですね。

今回は支柱の上に屋根をどう載せるかで悩みました。

都電の写真にある通り、ホームの屋根の支柱は門型にはなっていません。

(片持ちのカンチレバーとか言うのかな?)

そのため支柱の上端と屋根の取り合い部が、点接合となり弱いです。

そこで一工夫。

大きめのゼムクリップを適当に切断して、XYZの三方向に曲げました。

実際にやってみると、どんなことでも何かしら困難が生ずるものですね。

今回は支柱の上に屋根をどう載せるかで悩みました。

都電の写真にある通り、ホームの屋根の支柱は門型にはなっていません。

(片持ちのカンチレバーとか言うのかな?)

そのため支柱の上端と屋根の取り合い部が、点接合となり弱いです。

そこで一工夫。

大きめのゼムクリップを適当に切断して、XYZの三方向に曲げました。

そして、この写真のように、

Z方向の軸はスタイロフォームの土台に突き刺して、

X・Y方向の軸が作る平面をボール紙でサンドイッチしました。

そのボール紙が屋根になります。

これで全ての方向のモーメントに耐えられるようになったはずです。

都バスの停留場も作りました、というか、

これは「バスコレ」に付属していたものです。

Z方向の軸はスタイロフォームの土台に突き刺して、

X・Y方向の軸が作る平面をボール紙でサンドイッチしました。

そのボール紙が屋根になります。

これで全ての方向のモーメントに耐えられるようになったはずです。

都バスの停留場も作りました、というか、

これは「バスコレ」に付属していたものです。

屋根と支柱がプラスチックで一体成型されたものを、

基盤に突き刺すだけでした。

あとは、好みの「人物」を選び出し、

ピンセットでつまんで、好きなところに固定すれば完了。

こちらは苦労なしでした。

人物の足にはしっかりボンドを付けたので、

彼も彼女も動けません。

永遠にバスを待ち続けるわけです。

それが、ちょっと可哀想かな。

神様は一週間で世界を創造したと言われています。

私の場合、ジオラマ完成まであと??週間。

基盤に突き刺すだけでした。

あとは、好みの「人物」を選び出し、

ピンセットでつまんで、好きなところに固定すれば完了。

こちらは苦労なしでした。

人物の足にはしっかりボンドを付けたので、

彼も彼女も動けません。

永遠にバスを待ち続けるわけです。

それが、ちょっと可哀想かな。

神様は一週間で世界を創造したと言われています。

私の場合、ジオラマ完成まであと??週間。

(続く)

ジオラマ収納箱の製作 ― 2017年08月24日

(前回)からの続きです。

ジオラマ鉄道模型の収納箱を作りました。

ジオラマ製作が佳境を迎え、

緑地表現のための「フォーリッジ」や「シナリーパウダー」、

また、線路表現のための「バラスト」などを使い始めると、

どうしても、その一部がこぼれて床を汚しがちです。

女房から苦情が出ることは間違いありません。

何とか、そんなトラブルの種を蒔くことなしに、

ジオラマを持ち運ぶことができると良いですよね。

それで、ジオラマがすっぽり入る収納箱を作っちゃいました。

しかも、この箱を、ビニール袋に次のように立てて収めれば、

運搬も容易になり、収納するにも場所を取りません。

ジオラマ製作が佳境を迎え、

緑地表現のための「フォーリッジ」や「シナリーパウダー」、

また、線路表現のための「バラスト」などを使い始めると、

どうしても、その一部がこぼれて床を汚しがちです。

女房から苦情が出ることは間違いありません。

何とか、そんなトラブルの種を蒔くことなしに、

ジオラマを持ち運ぶことができると良いですよね。

それで、ジオラマがすっぽり入る収納箱を作っちゃいました。

しかも、この箱を、ビニール袋に次のように立てて収めれば、

運搬も容易になり、収納するにも場所を取りません。

狭い我が家にぴったりです。

そして、工作の続きを行う時や、完成後に取り出して遊ぶ時は、

こんな風に袋から引きずり出して、

そして、工作の続きを行う時や、完成後に取り出して遊ぶ時は、

こんな風に袋から引きずり出して、

上蓋を開ければ、最初の写真の状態になります。

そのまま箱庭感覚で眺めて遊ぶのも良し、あるいは、

次のように完全に引き出すのもOKです。

そのまま箱庭感覚で眺めて遊ぶのも良し、あるいは、

次のように完全に引き出すのもOKです。

とても便利です。

ジオラマ製作の解説本は各種売り出されていますが、

このような収納箱の話は無いかも知れません。

箱の全貌は次の写真の通りです。

ジオラマ製作の解説本は各種売り出されていますが、

このような収納箱の話は無いかも知れません。

箱の全貌は次の写真の通りです。

左が上蓋、右がベースです。

上蓋に取り付けられたスタイロフォームのブロック4個は、

ジオラマの四隅の高さに対応しており、

運搬時にジオラマ本体が箱の中で暴れないように押さえつけるものです。

まあ、工作としては大した技術を要するものではありませんし、

次のようなメモ書きの設計図があれば十分でした。

上蓋に取り付けられたスタイロフォームのブロック4個は、

ジオラマの四隅の高さに対応しており、

運搬時にジオラマ本体が箱の中で暴れないように押さえつけるものです。

まあ、工作としては大した技術を要するものではありませんし、

次のようなメモ書きの設計図があれば十分でした。

材料としては、スチレンペーパー・木材なども考えましたが、

「価格」と「加工性」を重視して8mm厚の段ボールにしました。

思いついたその日に、早速「LEMON画翠」に発注。

B1サイズの段ボール3枚で足りますから、合計1,200円くらいです。

そして後日、宅配された商品を見て、私は気付きました。

「3枚でなく、1枚だけ買えば良かったんだ!」

なぜなら、このB1サイズの段ボール、次の写真のように、

更に大きな段ボールで梱包されて送られてきたからです。

「価格」と「加工性」を重視して8mm厚の段ボールにしました。

思いついたその日に、早速「LEMON画翠」に発注。

B1サイズの段ボール3枚で足りますから、合計1,200円くらいです。

そして後日、宅配された商品を見て、私は気付きました。

「3枚でなく、1枚だけ買えば良かったんだ!」

なぜなら、このB1サイズの段ボール、次の写真のように、

更に大きな段ボールで梱包されて送られてきたからです。

ジオラマの植木屋さん(1) ― 2017年08月31日

骸骨が盆踊りに興じているようなこの写真は、

ジオラマに配置する樹木を製作している途中の様子です。

やはり、ジオラマをそれらしく見せるためには樹木は必須らしい。

それで次の樹木キットを買いました。

ジオラマに配置する樹木を製作している途中の様子です。

やはり、ジオラマをそれらしく見せるためには樹木は必須らしい。

それで次の樹木キットを買いました。

これを全部作れば大小合わせて50本の広葉樹が作れます。

プラスチック製の幹・枝をひねって最初の写真のように仕立ててから、

その枝に、次の写真の「葉っぱの塊」を適当に乗せていくわけです。

プラスチック製の幹・枝をひねって最初の写真のように仕立ててから、

その枝に、次の写真の「葉っぱの塊」を適当に乗せていくわけです。

こんな物が出来上がります。

この樹木模型を密集させれば、

次のような「おとめ山公園の森」を表現できそうですね。

次のような「おとめ山公園の森」を表現できそうですね。

ただし、この広葉樹の集合は、

森全体の雰囲気を表現するには十分ですが、

個別の特徴的な樹木、

例えば「シンボルツリー」的なものを表現するには、

もう一工夫が必要だと思いました。

例えば、次のスダジイ。

これは、おとめ山公園の「ふれあい広場」にあるシンボルツリーです。

葉の纏まりが幾つかに分散して、違い棚のような位置関係にあります。

また、横から見ると、

葉の纏まりが幾つかに分散して、違い棚のような位置関係にあります。

また、横から見ると、

三本の太い幹が株立ちしています。

そんなイメージを形にしてみました。

そんなイメージを形にしてみました。

最近のコメント