▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

鉄道模型自動往復走行装置 ― 2019年07月25日

(前回)からの続きです。

前回作った「鉄道模型テスト走行用線路」は、

NゲージとZゲージについては円周軌道になっているので、

無限運転が可能でした。

一方、HOゲージについては、パネルサイズの制約から、

両端行き止まりの線路にならざるを得ません。

だから、時々、行き過ぎてパネルから墜落したりします。

その不便さを解消するために、次のような方法を考えました。

この端部AとBに何らかの仕掛けを導入し、

機関車が停止するようになれば良いです。

と思ったら、それよりも更に便利な装置が開発されていました。

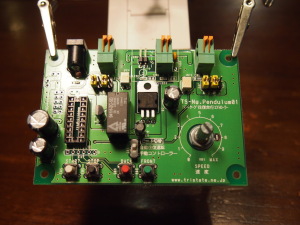

「N-ゲージ鉄道模型往復走行基板キット」というもので、

北海道苫小牧市の電子システム機器等の開発製造会社、

「トライステート」の製品です。

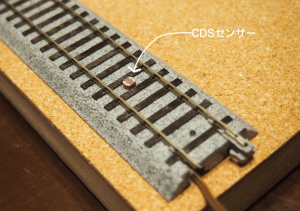

写真中央下部に写っている2個のCDSセンサーを、

次のように線路端部に埋め込んで、車両を制御するのですね。

カメラでお馴染みのこのCDSセンサーは「明るさ」を判断します。

このセンサーの真上に車両が来ると、光の量が減少し暗くなるので、

それを感じ取って機器が作動する(線路の+-極性を反転させる)そうです。

とにかく基盤に部品を取り付けて行きます。

途中の段階はこんな風。

ほぼ終了した状態を裏から眺めたのが次の写真。

私のハンダ付け技術が著しく向上しているのが見て取れます。

何事も訓練ですね。

小学校以来のハンダ付けコンプレックスから抜け出せて、嬉しい!

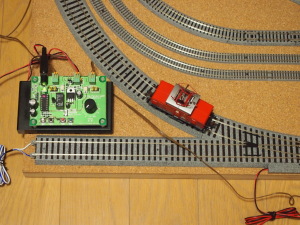

そして、線路・機関車・電源・基盤をセットしてテストして見ました。

(続く)

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2019/07/25/9133187/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。