▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

ミノックスMinox用フィルムの自作 ― 2014年08月27日

左から、36枚撮りの135フィルム、

Minoxフィルムの空カートリッジ(写真では二個分)、

Minoxフィルムの空カートリッジ(写真では二個分)、

Film Slitter、ダークバッグです。

この135フィルムから、Minox用の30〜36枚撮りフィルムが4本できます。

製作に入る前にMinoxフィルムの仕様を確認します。

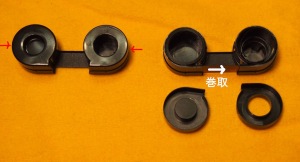

下の写真で左がカートリッジ、右がその蓋を開けた状態です。

赤矢印で示す胴体中央を押すと蓋を開けることができます。

この135フィルムから、Minox用の30〜36枚撮りフィルムが4本できます。

製作に入る前にMinoxフィルムの仕様を確認します。

下の写真で左がカートリッジ、右がその蓋を開けた状態です。

赤矢印で示す胴体中央を押すと蓋を開けることができます。

このフィルムは、撮影時には右方向へ巻き取られます。

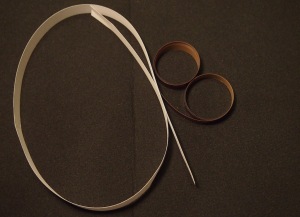

次の写真のように、巻取軸側はテープで固定されていますが、

他端は軸も何もなくフリーの状態です。

次の写真のように、巻取軸側はテープで固定されていますが、

他端は軸も何もなくフリーの状態です。

製作上重要なのは、フィルムの寸法です。

幅は約9mmと規格化されていますが、長さについては検討が必要です。

撮影開始時と撮影後に2枚の空撮りが推奨されていることから、

次の図のように設計してみました。

グレーのコマが撮影部分、白いコマが空撮り部分です。

コマ間寸法は使用カメラによって微妙に異なります。

また、撮影が進むにつれて広くなる傾向にあります。

取り敢えず、およその平均値として「2mm」を採用しました。

そして前後にリーダー部を50mmずつ設けます。

この検討により、30枚撮りフィルムを作る場合、総長さは544mmになります。

ちなみに、シャラン製の市販品は30枚撮りで約540mmです。

さて、これから製作過程の説明です。

ダークバッグ内での実際の作業を撮影することはできませんから、

ここでは模擬フィルムを使用したテスト作業の様子を撮影し、

暗所での作業であることを示すために、背景を黒としました。

それに対して、明るい場所での作業写真の背景色は黄色としました。

<製作手順>

1.フィルムスリッター(Film Slitter)へのフィルムのセット

フィルム端部を直にカットし、セロテープでドラムへ貼付けます。

コマ間寸法は使用カメラによって微妙に異なります。

また、撮影が進むにつれて広くなる傾向にあります。

取り敢えず、およその平均値として「2mm」を採用しました。

そして前後にリーダー部を50mmずつ設けます。

この検討により、30枚撮りフィルムを作る場合、総長さは544mmになります。

ちなみに、シャラン製の市販品は30枚撮りで約540mmです。

さて、これから製作過程の説明です。

ダークバッグ内での実際の作業を撮影することはできませんから、

ここでは模擬フィルムを使用したテスト作業の様子を撮影し、

暗所での作業であることを示すために、背景を黒としました。

それに対して、明るい場所での作業写真の背景色は黄色としました。

<製作手順>

1.フィルムスリッター(Film Slitter)へのフィルムのセット

フィルム端部を直にカットし、セロテープでドラムへ貼付けます。

下の写真で中央に見える3枚の銀色の刃で、フィルムを切り出して行きます。

2.フィルムの切り出し

ここからはダークバッグの中の作業です。

ダークバッグの中には、次の写真のものを入れておきます。

3枚の刃が付いた部品を押し下げながら、ドラムを巻上げて行きます。

その進行状況を表と裏から見てみると次のようになります。

その進行状況を表と裏から見てみると次のようになります。

きれいに切れているでしょう?

3.フィルム端部のカット

巻上げが済んだら、フィルムをカットします。

3.フィルム端部のカット

巻上げが済んだら、フィルムをカットします。

巻き始め部分も、次の写真のようにカットします。

4.一旦片付け

ここまで済んだら、ダークバッグの中を整頓して作業環境を良くします。

あらかじめ入れておいた現像タンクの中に、

切り出したフィルムを一旦収納します。

そして、このタンク以外のものを全てダークバッグの外に出し、

代わりに、作成する本数分の空のカートリッジをいれます。

代わりに、作成する本数分の空のカートリッジをいれます。

すなわち、次の写真のものがダークバッグの中に入っている状態です。

5.カートリッジへ納める

いよいよカートリッジへの装填です。

36枚撮りのフィルムから切り出した2本を、それぞれ半分の長さにすると

(即ち合計4本になる)

この4本とも、十分に所定以上の長さになります。しかし、

更に正確を期す場合は、

544mmの長さにした紙テープをダークバッグに入れておき、

各フィルムに沿わせて長さをチェックすると安心です。

各フィルムに沿わせて長さをチェックすると安心です。

万一、短すぎる場合はその分、撮影枚数を減らします。

そして、小さく巻き取ったフィルムを

下の写真のようにカートリッジの軸のない方に詰めて蓋をします。

端部は5cmほど外に出しておきます。

そして、小さく巻き取ったフィルムを

下の写真のようにカートリッジの軸のない方に詰めて蓋をします。

端部は5cmほど外に出しておきます。

6.巻取軸への貼り付け

これからは明所での作業です。(とはいえ直射光は避けます)

外に出しておいたフィルムの端部を、巻取軸にセロテープで止めます。

蓋を閉じて完成です。

7.カメラへセット

ミノックスカメラへ装填してみましょう。

この写真では、

上がフィルム装填前の"ミノックスMinox_TLX"。

下が装填後(スライド蓋を閉じる前の状態)の"ACMEL-M"です。

ここに紹介したフィルムスリッターは、当然ながら遠い昔の商品です。

これを入手するには、ヤフオクやebayなどで探すことになります。

時々出品されているようなので、

ミノックスフィルム十本分ほどの出費を覚悟すれば、入手可能と思います。

競争相手がいなければ、もっと安価に落札できるかも知れません。

他の方式の「フィルム切り出し装置」も色々あるようですが、

上がフィルム装填前の"ミノックスMinox_TLX"。

下が装填後(スライド蓋を閉じる前の状態)の"ACMEL-M"です。

ここに紹介したフィルムスリッターは、当然ながら遠い昔の商品です。

これを入手するには、ヤフオクやebayなどで探すことになります。

時々出品されているようなので、

ミノックスフィルム十本分ほどの出費を覚悟すれば、入手可能と思います。

競争相手がいなければ、もっと安価に落札できるかも知れません。

他の方式の「フィルム切り出し装置」も色々あるようですが、

いずれにせよ、フィルムを自作するのはそれなりの手間がかかります。

やはり物好きのやることですね。

(続く)

やはり物好きのやることですね。

2019/03/10補足:

撮り残しの半端なフィルムを利用してMinoxフィルムを作る場合は、

「Minolta16用フィルムの製作」の計算式に倣って、

撮影可能枚数を算出することができます。

つまり、切り出したフィルムの長さがLmmであったとすると、

前後のリーダー部を除いた長さ:(L-100)mmが撮影可能部分ですから、

[(L-100)-2]/13 - 4(空写し) が安全に撮影できる枚数になります。

(続く)

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mejiro.asablo.jp/blog/2014/08/27/7422504/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。