▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

真鍮電車のDCC化(1) ― 2018年07月05日

もう2・3ヶ月も前のことですが、

模型機関車のヘッドライトにLEDライトを組み込み、

走行時に点灯するようにしました。

模型機関車のヘッドライトにLEDライトを組み込み、

走行時に点灯するようにしました。

我ながら満足のいく出来栄えです。

これで、

私が50年前にやり残した真鍮製の電車の製作も、やっと終了です。

いわば「アナログ時代」の宿題が終わった気分です。

ところが、この50年の間に、鉄道模型の世界にも、

当時は予想だにしなかった「デジタル化」という新しい波が、

押し寄せていました。

当初は、その波をちょっと体験してみるつもりだったのですが、

いつのまにか結構はまってしまいました。

これで、

私が50年前にやり残した真鍮製の電車の製作も、やっと終了です。

いわば「アナログ時代」の宿題が終わった気分です。

ところが、この50年の間に、鉄道模型の世界にも、

当時は予想だにしなかった「デジタル化」という新しい波が、

押し寄せていました。

当初は、その波をちょっと体験してみるつもりだったのですが、

いつのまにか結構はまってしまいました。

昔のパワーパックによる走行制御に代わって、

iPhoneを用いたデジタル制御という、

ほぼ最先端のシステムを導入してしまったのです。

使ってみると、このインターフェイスは非常に優れていて、

実に楽しく直感的に車両の走行を制御できました。

となれば、一旦完成した「アナログ真鍮電車」にも、

再度手を加えて、つまり、何とかデジタル改造して、

同様にiPhoneで制御したくなりますよね。

そんな改造の記録を纏めてみました。

まず、「アナログ」と「デジタル」について、私の理解は次のようなものです。

■アナログ方式

制御された電気→(レール)→[モーター]

■デジタル方式

制御信号付き電気→(レール)→[デコーダ]で制御された電気→[モーター]

まあ、簡単に言えば車体の中に「デコーダ」を組み込んで、

車輪がレールから受け取った制御前の電気を、

信号に基づいて制御して、それからモーターに渡せば、良いのですね。

そこで、製作済みの真鍮電車の動力部分を眺めてみると次のようです。

iPhoneを用いたデジタル制御という、

ほぼ最先端のシステムを導入してしまったのです。

使ってみると、このインターフェイスは非常に優れていて、

実に楽しく直感的に車両の走行を制御できました。

となれば、一旦完成した「アナログ真鍮電車」にも、

再度手を加えて、つまり、何とかデジタル改造して、

同様にiPhoneで制御したくなりますよね。

そんな改造の記録を纏めてみました。

まず、「アナログ」と「デジタル」について、私の理解は次のようなものです。

■アナログ方式

制御された電気→(レール)→[モーター]

■デジタル方式

制御信号付き電気→(レール)→[デコーダ]で制御された電気→[モーター]

まあ、簡単に言えば車体の中に「デコーダ」を組み込んで、

車輪がレールから受け取った制御前の電気を、

信号に基づいて制御して、それからモーターに渡せば、良いのですね。

そこで、製作済みの真鍮電車の動力部分を眺めてみると次のようです。

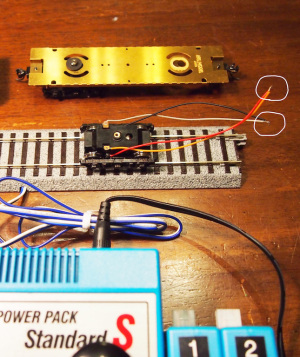

左が動力台車ユニットの外観。

右がそれを分解した状態。

この動力ユニットは、

集電を担う車輪と、箱の内部に収められたモーターが、

完全に一体化していて、「デコーダ」を介在させる余地がありません。

降参!!

これでは如何ともし難いので、

教科書「DCCで楽しむ鉄道模型」に紹介されているユニットを購入しました。

天賞堂の「パワートラックWB-26」です。

右がそれを分解した状態。

この動力ユニットは、

集電を担う車輪と、箱の内部に収められたモーターが、

完全に一体化していて、「デコーダ」を介在させる余地がありません。

降参!!

これでは如何ともし難いので、

教科書「DCCで楽しむ鉄道模型」に紹介されているユニットを購入しました。

天賞堂の「パワートラックWB-26」です。

これであれば、教科書通りに加工するだけで済んじゃいます。

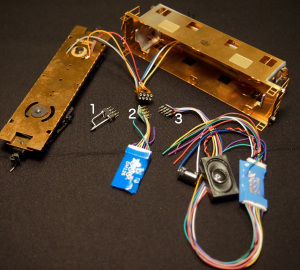

バラすと次の状態。

バラすと次の状態。

そして一応の加工後、中間検査をしました。

集電装置(車輪)とモーターを電気的に分離したのち、ケーブルで再接続。

そのケーブルの途中の白丸部分(今はつないだ状態)がみそ。

ここに「デコーダ」を介在させれば完成します。

とまあ、ここまでは教科書通りの模範解答。

しかし、それだけでは満足せず、もう一工夫することにしました。

(続く)

そのケーブルの途中の白丸部分(今はつないだ状態)がみそ。

ここに「デコーダ」を介在させれば完成します。

とまあ、ここまでは教科書通りの模範解答。

しかし、それだけでは満足せず、もう一工夫することにしました。

(続く)

真鍮電車のDCC化(2) ― 2018年07月08日

(前回)からの続きです。

アナログ運転の真鍮電車をデジタル化するに当たって、

私が工夫してみようと思ったのは、いつでもアナログに戻せる方式です。

一台で「どちらにも対応出来る!」という工夫は、

何か得した気分になれるし、技術屋的には、なかなか魅力的なテーマです。

もちろん、これには先達がいて、その先例を学びながら作業していきました。

結論から言うと、次のような配線の車両に仕立て直したのです。

アナログ運転の真鍮電車をデジタル化するに当たって、

私が工夫してみようと思ったのは、いつでもアナログに戻せる方式です。

一台で「どちらにも対応出来る!」という工夫は、

何か得した気分になれるし、技術屋的には、なかなか魅力的なテーマです。

もちろん、これには先達がいて、その先例を学びながら作業していきました。

結論から言うと、次のような配線の車両に仕立て直したのです。

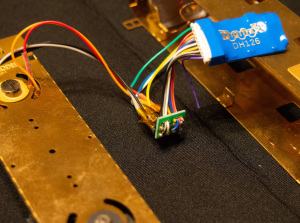

左から延びている4本の線は、集電装置(車輪)からの2本と、モーターへの2本。

右への3本は車両前後のヘッドライトへの配線です。

そして中央の8つの穴が「8ピンソケット」と呼ばれるコネクタです。

この8ピンソケットに繋がっている各色の線は、

右への3本は車両前後のヘッドライトへの配線です。

そして中央の8つの穴が「8ピンソケット」と呼ばれるコネクタです。

この8ピンソケットに繋がっている各色の線は、

国際規格に基づいて接続しています。

そして、私が今回購入したデコーダも同じ規格の8ピンプラグを持っているので、

ここに次のように差し込むだけで、実は「デジタル化」は完了です。

そして、私が今回購入したデコーダも同じ規格の8ピンプラグを持っているので、

ここに次のように差し込むだけで、実は「デジタル化」は完了です。

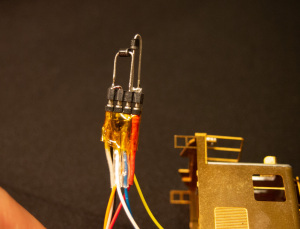

そして、問題の、アナログに戻す件の解決法はこうです。

これは「ダミープラグ」と呼ばれます。

デコーダを引き抜いて、その代わりにこのダミープラグを差し込めば、

アナログ線路の上を走行できるようになる、という代物です。

デジタルとアナログの行き来が自由になるわけです。

この「ダミープラグ」を設計することが、「工夫」の中身です。

ここで最初に戻って、デジタル化車両の仕組みを勉強してみます。

デコーダを引き抜いて、その代わりにこのダミープラグを差し込めば、

アナログ線路の上を走行できるようになる、という代物です。

デジタルとアナログの行き来が自由になるわけです。

この「ダミープラグ」を設計することが、「工夫」の中身です。

ここで最初に戻って、デジタル化車両の仕組みを勉強してみます。

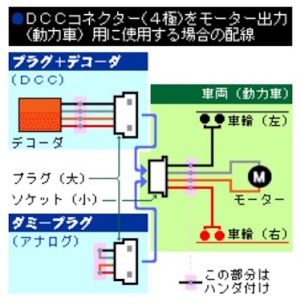

これは、鉄道模型のKATOのHPにある、DCCデコーダの接続図、

『両運転台車両のヘッド/テールライトをまとめて制御する場合

『両運転台車両のヘッド/テールライトをまとめて制御する場合

(単行運転車両等)』

から借用しました。

そして、このうち私の真鍮電車に該当する部分のみ表示すると、

から借用しました。

そして、このうち私の真鍮電車に該当する部分のみ表示すると、

次のようになります。

デコーダから延びている8本の線の関係が、だいぶ分かりやすくなりました。

そして、これを「4x2列の8ピン」の形状に移し替えてみると次のようになります。

そして、これを「4x2列の8ピン」の形状に移し替えてみると次のようになります。

これは、今回教科書として読んでいる、

「DCCで楽しむ鉄道模型」(松本典久著、オーム社発行)に掲載されている

「自作デコーダーチェッカー配線図」です。

このチェッカーを作っておくと、車両に取り付ける前のデコーダが、

仕様通りに作動するかどうかを、事前にチェックできる、というものです。

早速、作ってみました。

「DCCで楽しむ鉄道模型」(松本典久著、オーム社発行)に掲載されている

「自作デコーダーチェッカー配線図」です。

このチェッカーを作っておくと、車両に取り付ける前のデコーダが、

仕様通りに作動するかどうかを、事前にチェックできる、というものです。

早速、作ってみました。

デコーダを8ピンソケットに差し込み、

チェッカーをデジタル電源に繋いで、コントローラーを操作すると、

このように、進行方向のライトが点灯し、モーターもその方向に回りました。

このチェックが済めば、安心して車両に取り付けられますね。

このチェックが済めば、安心して車両に取り付けられますね。

これが8ピンソケットにデコーダを取り付けたところ。

事前チェックが済んでいますから、蓋をしちゃっても大丈夫です。

そして、その8ピンソケットの手前に横たわっているのは、

これから説明するダミープラグの完成形です。

ということで、ここからは、本題の「ダミープラグ」の設計・製作の話です。

アナログ電源を適切にさばいて、

モーターとライトが適切に作動するための回路を考えました。

事前チェックが済んでいますから、蓋をしちゃっても大丈夫です。

そして、その8ピンソケットの手前に横たわっているのは、

これから説明するダミープラグの完成形です。

ということで、ここからは、本題の「ダミープラグ」の設計・製作の話です。

アナログ電源を適切にさばいて、

モーターとライトが適切に作動するための回路を考えました。

これは、メモ用紙へのスケッチですが、

鉛筆で書いたり、消したり、いかにもアナログなスケッチですね(^_^;)。

この回路を実現するには、次のようなダミープラグを作れば良いはず。

鉛筆で書いたり、消したり、いかにもアナログなスケッチですね(^_^;)。

この回路を実現するには、次のようなダミープラグを作れば良いはず。

どのピンとどのピンを直結させるか、

どのピンからどのピン方向に、ダイオードを設けるか、などを考えました。

そして、不細工ながら完成!

どのピンからどのピン方向に、ダイオードを設けるか、などを考えました。

そして、不細工ながら完成!

これは最初の試作品なので、かなり不細工です。

でも、先ほどの「デコーダチェッカー」の8ピンに差し込んで、

アナログ電源をつないでみると、

アナログパワーパックの前進・後退レバーに合わせて、

モーターは回転し、ライトは点灯しました。

でも、先ほどの「デコーダチェッカー」の8ピンに差し込んで、

アナログ電源をつないでみると、

アナログパワーパックの前進・後退レバーに合わせて、

モーターは回転し、ライトは点灯しました。

OKです。

これで、8ピンソケットに「デコーダ」を差し込めばデジタル線路の上を走り、

「ダミープラグ」に差し替えればアナログ線路の上を走ることができる、

両対応の真鍮電車が完成したことになります。

この参考ページには次のような説明文がありました。

「KATOカスタムショップでは、日本形鉄道模型も手軽にDCCで遊べるよう、いろいろなアイテムをご用意しております。

ここでは、Nゲージ車両用デコーダも、HOゲージ車両用と同様に脱着可能なコネクター式にするためのアイテムをご紹介いたします。

このコネクターを使用すれば、1個のデコーダを複数の車両で使いまわしたり、車両をDCC線・アナログ線のどちらでも使用できるようにすることが可能です。

お客様ご自身でのコネクター化が可能なほか、KATOカスタムショップでのコネクター化加工サービスも承っております。」

このように述べられているのですが、

ここでは、Nゲージ車両用デコーダも、HOゲージ車両用と同様に脱着可能なコネクター式にするためのアイテムをご紹介いたします。

このコネクターを使用すれば、1個のデコーダを複数の車両で使いまわしたり、車両をDCC線・アナログ線のどちらでも使用できるようにすることが可能です。

お客様ご自身でのコネクター化が可能なほか、KATOカスタムショップでのコネクター化加工サービスも承っております。」

このように述べられているのですが、

このページは既に何年も更新されていません。

だから、ここに紹介されている商品は、もう販売されていないものが多いです。

KATOも当初は、

だから、ここに紹介されている商品は、もう販売されていないものが多いです。

KATOも当初は、

「日本形鉄道模型も手軽にDCCで遊べる」ことを目指したようですが、

うまく行かなかったのでしょうか?

すると、ここはDCCの墓場で、私は入門と同時に墓場行きなの?

ハンダごてに一万円! ― 2018年07月13日

例えばこれなどは、ファインダープリズムの清掃をするのにも、

一部の配線のハンダ付け部分を一旦外して分解し、

清掃完了後にまたハンダ付けをし直す、みたいな手順が必要です。

さらに混み入った作業をすると、結局、作動不良になったりします。

多分、ハンダ付け部分の接触不良か、

作業時の高熱で電子部品が壊れたりするのだと思われます。

そんな負の体験が50年間分積み重なり、

深刻なハンダ付けコンプレックスに落ち入っていました。

そんな私が使用していたハンダごては先ほどの写真の左側やつです。

電池式でコードレスなので扱いやすいと思ったのです。

値段が安い事も購入理由の一つでした。

しかし!最近わかったのです。

ハンダ付けに関して、どうも考え違いをしていたようです。

「白光」というこの筋では権威あるメーカーがあり、

ここは「ハンダ付け文化」の啓蒙活動を行っています。

ソルダリングスクール(Soldering School)というセミナーを主催し、

わずか3年で1,300名の受講生にはんだ付け教育をおこなったそうです。

そのHPでは、

「良い道具を使って正しく作業すればハンダ付けは必ず成功する」

と繰り返し説かれています。

その啓蒙活動に触発されて、私も自分に投資してみることにしました。

作業手順をきちんと学ぶことに加えて、

良い道具を買うためにとりあえず「一万円」用意しました。

そして、次の道具を買いました。

一部の配線のハンダ付け部分を一旦外して分解し、

清掃完了後にまたハンダ付けをし直す、みたいな手順が必要です。

さらに混み入った作業をすると、結局、作動不良になったりします。

多分、ハンダ付け部分の接触不良か、

作業時の高熱で電子部品が壊れたりするのだと思われます。

そんな負の体験が50年間分積み重なり、

深刻なハンダ付けコンプレックスに落ち入っていました。

そんな私が使用していたハンダごては先ほどの写真の左側やつです。

電池式でコードレスなので扱いやすいと思ったのです。

値段が安い事も購入理由の一つでした。

しかし!最近わかったのです。

ハンダ付けに関して、どうも考え違いをしていたようです。

「白光」というこの筋では権威あるメーカーがあり、

ここは「ハンダ付け文化」の啓蒙活動を行っています。

ソルダリングスクール(Soldering School)というセミナーを主催し、

わずか3年で1,300名の受講生にはんだ付け教育をおこなったそうです。

そのHPでは、

「良い道具を使って正しく作業すればハンダ付けは必ず成功する」

と繰り返し説かれています。

その啓蒙活動に触発されて、私も自分に投資してみることにしました。

作業手順をきちんと学ぶことに加えて、

良い道具を買うためにとりあえず「一万円」用意しました。

そして、次の道具を買いました。

「アーム付きスタンド」と「ハンダごて」です。

このスタンドは補助照明と拡大鏡が付いているので、

次のように小さな作業も、しっかり確認しながら行えます。

このスタンドは補助照明と拡大鏡が付いているので、

次のように小さな作業も、しっかり確認しながら行えます。

また、「はんだごて」は十分な熱量を持ち、

かつ温度制御が可能なタイプを選びました。

かつ温度制御が可能なタイプを選びました。

白光株式会社の「HAKKO FX-601 6,600円(税抜き)」、

LEDの点滅で設定温度(可変)に達したことが分かる機種です。

用途に合わせて付け替え可能なこて先も揃えました。

標準こて先:6.5C型 (No.T19-C65) (こて先φ6.5mm)、

に追加して、次の三本も買い足したのです。

・T19-C3 こて先 φ3mm

・T19-B2 こて先 R1mm

・T19-B こて先 R0.5mm

何やかやで、結局、投資総額は一万円超!でした。

でも、それでコンプレックスが解消するなら安いものです。

やはり持つべきものは良い道具です。

LEDの点滅で設定温度(可変)に達したことが分かる機種です。

用途に合わせて付け替え可能なこて先も揃えました。

標準こて先:6.5C型 (No.T19-C65) (こて先φ6.5mm)、

に追加して、次の三本も買い足したのです。

・T19-C3 こて先 φ3mm

・T19-B2 こて先 R1mm

・T19-B こて先 R0.5mm

何やかやで、結局、投資総額は一万円超!でした。

でも、それでコンプレックスが解消するなら安いものです。

やはり持つべきものは良い道具です。

良い道具は、良い結果をもたらします。

例えば、「真鍮電車のDCC化」で、

私が最初に試作したダミープラグは次のように不細工でした。

私が最初に試作したダミープラグは次のように不細工でした。

このプラグは、ピン同士の間隔が2.54mmという極小サイズですから、

この試作品でも、上出来と言えなくもないです。

それが、T19-Bの「極細こて先」できちんと作業した結果はこうなりました。

この試作品でも、上出来と言えなくもないです。

それが、T19-Bの「極細こて先」できちんと作業した結果はこうなりました。

雲泥の差とはこのことを言うのではないでしょうか。

ちなみに、ハンダ付けに関する私の誤解。

これまでは、「ハンダ=接着剤」と思っていました。

だからこて先の上で溶けたハンダを、

ちなみに、ハンダ付けに関する私の誤解。

これまでは、「ハンダ=接着剤」と思っていました。

だからこて先の上で溶けたハンダを、

接着する金属部材の間に流し込もうとしていたのです。

しかし、うまく流れ込んでくれませんでした。それは、

しかし、うまく流れ込んでくれませんでした。それは、

「ハンダは温度が高い方に流れる」という性質を持っているからだそうです。

ということは、私のこれまでのやり方では、

金属部材の温度がこて先より低い状態で作業していますから、

金属部材にはハンダは流れていかなかったのです。

まさに、目から鱗!!

こて先の役目は、部材を適正な温度まで高めることだったのですね。

こて先を押し当てられて温度が上昇した部材に、直接ハンダを送れば、

部材とハンダの合金ができて、接合が完成するという原理だったのです。

このようにハンダ付けの極意を修得した私の次の作業はこれ。

ということは、私のこれまでのやり方では、

金属部材の温度がこて先より低い状態で作業していますから、

金属部材にはハンダは流れていかなかったのです。

まさに、目から鱗!!

こて先の役目は、部材を適正な温度まで高めることだったのですね。

こて先を押し当てられて温度が上昇した部材に、直接ハンダを送れば、

部材とハンダの合金ができて、接合が完成するという原理だったのです。

このようにハンダ付けの極意を修得した私の次の作業はこれ。

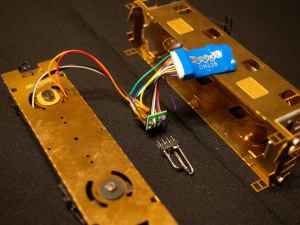

真鍮電車に搭載するデコーダのNo.2です。

前回のNo.1からグレードアップして、スピーカー付きを買いました。

電車には、デコーダ差し込み用の8ピンソケットを設けましたから、

No.1からNo.2に簡単に付け替えられるはずです。

しかし、No.1には8ピンプラグが購入時から付いていましたが、

今回のNo.2には付いていませんでした。

デコーダに繋がっているのは、切りっ放しのコードだけです。

それで、別途買い求めた空の8ピンプラグに、

これらのコードをハンダ付けすることにしました、次のように。

前回のNo.1からグレードアップして、スピーカー付きを買いました。

電車には、デコーダ差し込み用の8ピンソケットを設けましたから、

No.1からNo.2に簡単に付け替えられるはずです。

しかし、No.1には8ピンプラグが購入時から付いていましたが、

今回のNo.2には付いていませんでした。

デコーダに繋がっているのは、切りっ放しのコードだけです。

それで、別途買い求めた空の8ピンプラグに、

これらのコードをハンダ付けすることにしました、次のように。

新たに買い求めた道具が大活躍!

そして、仕上がりは次の通り。実にスマートでしょう?

そして、仕上がりは次の通り。実にスマートでしょう?

デコーダチェッカーの8ピンソケットに差し込んで事前チェックしてみると、

モーターの回転、ライトの点灯、スピーカーからの発音、

全てOKでした。

モーターの回転、ライトの点灯、スピーカーからの発音、

全てOKでした。

真鍮電車にDCCサウンド ― 2018年07月19日

(前回)からの続きです。

ハンダ付けが得意になった私は、

スピーカー付きのDCCサウンドデコーダを購入し、

そのリード線に8ピンプラグをハンダ付けしました。

これを含めて、真鍮電車に搭載可能な8ピンプラグが3種類になりました。

ハンダ付けが得意になった私は、

スピーカー付きのDCCサウンドデコーダを購入し、

そのリード線に8ピンプラグをハンダ付けしました。

これを含めて、真鍮電車に搭載可能な8ピンプラグが3種類になりました。

この写真の、1・2・3がそれですね。

これらの8ピンプラグを電車側の8ピンソケットに差し込んだ場合、

次のように各種の走行システムに対応します。

1:アナログ走行(ヘッドライト自動制御)

2:DCC走行(iPhoneで速度・方向・ライト等制御)

3:DCCサウンド付き走行(2に加えて各種の効果音が可能)

ただし、3の場合、車体の中は次のようにスパゲッティ状態です。

これらの8ピンプラグを電車側の8ピンソケットに差し込んだ場合、

次のように各種の走行システムに対応します。

1:アナログ走行(ヘッドライト自動制御)

2:DCC走行(iPhoneで速度・方向・ライト等制御)

3:DCCサウンド付き走行(2に加えて各種の効果音が可能)

ただし、3の場合、車体の中は次のようにスパゲッティ状態です。

ともかく、走行音や効果音まで出るようになれば、

DCC車両としてもほぼ頂点を極めたと言っても良いでしょう。

早速試運転をしました。

iPhoneから、

ライトの点灯をしたり、

発車ベル?を鳴らしたり、

発車後のスピードを上げたりと自由自在です。

(終り)

男子校でイケメンの私 ― 2018年07月28日

とっくに失われたものと思っていました。

ページを繰って、約半世紀ぶりに自分の写真を眺めてみると、

不思議なことに、

当時の自己判断より「なかなかイケてる青少年」の姿でした。

まず、卒業時に学校の本館前で。

ページを繰って、約半世紀ぶりに自分の写真を眺めてみると、

不思議なことに、

当時の自己判断より「なかなかイケてる青少年」の姿でした。

まず、卒業時に学校の本館前で。

次は、日常風景。

校庭の草むらでの集合写真・お弁当を食べているところ・合唱しているところ。

最後は、修学旅行で奈良・京都へ行った時。

背景は奈良の興福寺五重の塔ですね。

「奈良・京都」へ旅行するのはこの時が初めてでした。

特に古建築に興味があるわけでもない男子高校生にとって、

奈良・京都とか言ったって、たいした感動もない旅行だったと思います。

それが、今こうして眺めてみると、

猿沢池から興福寺へ登る「五十二段」や「五重の塔」の佇まいに感じ入り、

自分の容姿も、なかなかイケてると思えるのは、

世の中の「真善美」への感受性が、年齢とともに研ぎ澄まされたからでしょうか?

あるいは、単に図々しくなっただけ?

いずれにせよ、男だらけの写真って、むさ苦しくていけませんね。

ここでイケメンを誇っても何の得もありません。

(続く)

「奈良・京都」へ旅行するのはこの時が初めてでした。

特に古建築に興味があるわけでもない男子高校生にとって、

奈良・京都とか言ったって、たいした感動もない旅行だったと思います。

それが、今こうして眺めてみると、

猿沢池から興福寺へ登る「五十二段」や「五重の塔」の佇まいに感じ入り、

自分の容姿も、なかなかイケてると思えるのは、

世の中の「真善美」への感受性が、年齢とともに研ぎ澄まされたからでしょうか?

あるいは、単に図々しくなっただけ?

いずれにせよ、男だらけの写真って、むさ苦しくていけませんね。

ここでイケメンを誇っても何の得もありません。

(続く)

最近のコメント