▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

「地球は丸い」潮岬でToughカメラ ― 2019年04月18日

(前回)からの続きです。

■本州最南端の潮岬へ

紀伊勝浦駅近くで「まぐろ丼」を食べ、コーヒーを飲んで、

次の宿泊地である串本まで電車で移動しました。

途中、妙な形の「岩」が海に並んでいるのが見えました。

串本駅に着いたのは、ホテルに直行するには少し早い時間でした。

それで、気象予報などで有名な「潮岬」まで行ってみることにしました。

しかし、バス便は少なくて不便だし(1〜2時間に1本)、

タクシーでは高額になっちゃいます。

そんなこんなで逡巡していると、タクシー運転手さんが「提案」してくれました。

駅から潮岬まではタクシーで行き、

そこから駅に戻るのはコミュニティバスを使う、

そうすれば交通費も安く上がり合理的、と。

確かにそのとおり!

・潮岬への詳細ルート図

後は運転手さんの指示する通り、

「和歌山の朝日夕陽百選-潮岬」スポットで一時下車して、

西方に白亜の灯台を遠望しました。

この潮岬灯台とその後方に沈む夕陽を見たら、これは実に絶景!だと思います。

さて、タクシーにまた乗って、そこから1〜2分で「潮岬観光タワー」に到着。

タクシーの運転手さんは、

「展望タワーから眺めると、水平線の丸みを感じられますよ〜」

と言って帰って行きました。

私は、その提案通り、タワーの最上階に昇り写真を撮りました。

その写真をパノラマに合成してみると次のようになりました。

芝生(望楼の芝)の向こうに太平洋が広がっています。

本当に地球は丸いんですね。

実感!!

タワー入館記念に「本州最南端訪問証明書」をいただきました。

そう、ここは本州最南端ですものね。

「望楼の芝」に、そのモニュメントがありました。

モニュメント脇にお立ち台があり、

潮岬の最南端部が次のように見えます。

見返すと、休憩所の後ろに先ほど登った展望タワー。

最南端とか最北端とか、来てみるものですね。

地球の丸みを堪能した後は、コミュニティバスで駅まで戻り、

ホテルの送迎バスで本日の宿泊先へ行き、チェックイン。

客室の窓から外を見下ろすと、

先ほど列車の窓から見た岩々が眺められました。

「橋杭岩 はしぐいいわ」というそうです。

その由来・伝説は次の通り。

「昔、弘法大師が天の邪気と賭けを行なった。沖合いの島まで一晩で橋をかけることができるかどうかの賭けである。大師は山から担いで来た巨岩で早くも橋杭を並べた。賭けに負けそうになった邪気は、鳥の鳴き真似をして大師に朝が来たと勘違いさせた。大師は諦め、作りかけでその場を去った」

科学的な説は次の通り。

「およそ1500年前に熊野カルデラを形成した大規模火山活動に派生して南北の割れ目に貫入した石英安山岩の岩脈の一部が風化侵食によって地上に現れたもの」

この大小40余りの奇岩からなる列柱の長さは850mにも及びます。

いわれはともかく、

翌朝、岩々の奥の水平線から昇る朝日は次のようでした。

■そして帰還(旅行の4日目)

朝の串本駅

くろしお(紀勢本線から阪和線へ)

紀ノ川通過

大阪ドーム通過

新大阪から東京行きの新幹線に乗り、途中で眺める富士山

(この項、終り)

家族の記録が消えた!戻った! ― 2019年04月24日

家族の記憶とか記録とか言えば、やっぱり写真ですよね。

6年前、そんな大切な写真のデータを「2万枚分」消失!したことがありました。

この時は、アクロバチックな裏技を駆使して奇跡的に事無きを得たのですが、

その反省から、大切なデータはしっかりバックアップを取ることにしました。

家庭内のNAS(Network Attached Storage)に保存するのです。

次の写真の右端の黒箱がそれです。

そして、6年前のブログにこう書きました。

『ネットワークハードドライブ、

我家のパソコン全般のバックアップを担っています。

ここは下駄箱(今はシュークロゼットというらしい)の片隅です。

言わば、我家の奥の院。ここでひっそりと役目を果たしています。

安心です。』

(「MacとiPhotoの式年遷宮」)

と、このブログを書いた後の6年間は安心していました。

ところが!先日、役目を果たさなくなりました。

ネットワークから突然に姿を消してしまったのです。

物理的には存在するのに、ネット上では行方不明という状態です。

やむなく黒箱を取り出して様子を確認すると、電源を入れても、

「カタ、カタ、カタ」とはかなげな異音を発するだけでした。

この黒箱(Buffalo バッファローのリンクステーション)、

毎日働きづめで疲れたせいかと思い、ネットワークから切り離し、

数日間お休みをあげました。でも復活せずでした。

「やっぱりハードディスクは生ものだったんだな」と、

その道の方々の忠告を思い出しても、後の祭り。

諦めるしかありません。

まあ、また新しいのを買って、バックアップを取り直せばいいや、

と思うことにしました。

しかし、よく考えてみると、バックアップではなく、

このNAS内にだけ存在するオリジナルデータもあったのです。

それは家族の諸記録を一覧表にした「エクセルファイル」です。

家族や親類の生年月日や、結婚年とか死亡年月日など、

時々「あれ、いつだっけ?」と思うようなデータを纏めたものです。

案外便利だったんですよ。

姪の初子の名前と誕生日など、何かの時に思い出す必要があっても、

正確に覚えている人っていないでしょう?

これを家庭内の複数のパソコンで編集できると便利なので、

NASの「共有フォルダにだけ」入れていたのですね。

この、エクセルファイル、また作り直すとなると大変なことです。

表の枠はすぐ作れても、その中身のデータ(生年月日とか)は、

また、一から調べ直すことになりますからね。

それで悪あがきをしてみることにしました。

まず、NASの分解。

ハードディスクと電子基盤という構成です。

イかれたのは基盤で、ディスクは生きている可能性に賭けます。

そこで、これも6年ほど前に買ったツールの出番です。

様々なハードディスクをUSBでPCに外部接続できるようにする変換装置です。

ディスクとケーブル類を繋ぐと次のような状態です。

このUSB端子を適当なPCに接続したところ、

「読み取れないディスクです。フォーマットしますか?」

なるダイアログが出ました。

やったー!期待通りです!

すなわち、ディスク自体は生きていました。

ただし、ディスクは生存しているものの、

PCで読めない形式でフォーマットされている、という訳です。

まあ、簡単に言えば「Linux」用のディスクである可能性が高いです。

そこで、又々、昔の便利ツールの出番です。

これは8年ほど前に個人的な勉強のために買ったムック本です。

その付録のDVD(左上の一枚)に注目。

DVDだけでLinuxを起動できるDVDなのです。

それを10年ほど前に買った古いPCのドライブに挿入し起動します。

変換機からのUSB端子も繋いでおきます。

なぜ古いPCなのかというと、新しいPCはお仕事などに使うので、

余計なことはさせたくないのです。

こういう遊び的な用途には、安全のために、古いPCを使うことにしています。

その普段は使わない古参PCを、物置部屋の片隅にセットしてあります。

ブルペンで待機しているピッチャーとか代打者のようなものですね。

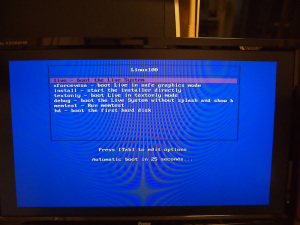

そして、Boot Menuが出て、

その後、Linux100というOSが立ち上がりました。

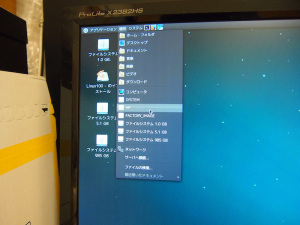

予想どうり、NASのディスクはUSB機器としてマウントされています。

そこで、次のように古いPCの本体(Windowsマシン)もマウントします。

これで、NASディスクのデータをPCへ移す準備が整いました。

あとは、普通のパソコン作業と同じで、

NASの移行元のフォルダとPCの移行先のフォルダを開き、

対象ファイルをドラッグ&ドロップするだけです。

物置部屋の片隅で、その作業をしているのが次の写真です。

これはこれで楽しいですよ。

なぜかコピーの過程で取りこぼすファイルがあったりして、

(パソコンのくせに見逃すことがあるようです)

私自身による人的チェックも含めると、

全部のデータを取り戻すのに、4時間くらいかかりました。

そして、シャットダウンして、お仕事おわり。

電子基盤が壊れてNASとしては使用不能になったディスクについては、

普通のディスとして使えるようにフォーマットし直しました。

まず、先ほどのPCで、USBを繋いだままWindows7を立ち上げます。

すると、いくつかパーティション分けされたディスクが認識され、

次のようにフォーマットを促すダイアログが複数出ました。

これらは全て「キャンセル」して、「コンピュータの管理」メニューから、

ディスクの状態を確認すると、7つほどに分割されていることが示されました。

これらを一つずつ削除し、単一のパーティションに纏めてから、

それをWindows用にフォーマットして、

サブのハードディスクとして使えるようにしました。

「家族の記録も思い出も」そしてハードディスクも、

生ものは大切にしないとね。

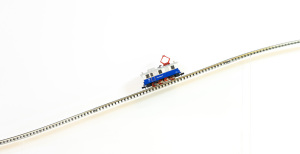

純粋透明なアプト式鉄道模型 ― 2019年04月26日

「アプト式Nゲージ機関車が快走」の成功に気を良くして、

今度は純粋なアプト式鉄道模型を作ってみることにしました。

いわば、コンセプチュアル鉄道模型。

機関車が、傾斜路をゴトゴト登る姿を純粋に楽しむためです。

機関車が、傾斜路をゴトゴト登る姿を純粋に楽しむためです。

ベースは透明なアクリル板とし、レイアウト上の点景や工作物はゼロ!

純粋透明なアプト式鉄道模型:線路 ― 2019年04月28日

(前回)からの続きです。

機関車や電車が傾斜路を登るだけの、ピュアな鉄道模型を作りました。

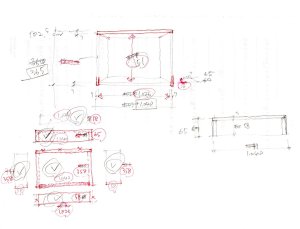

まず、パソコンCADで設計図を書きました。

ベースの材料はアクリル板、線路は板に直付けとしました。

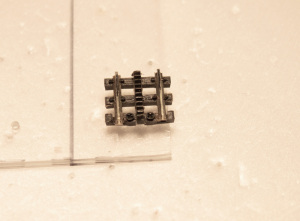

製作に必要な道具は次、

取り付け状態は次のようにします。

この詳細は「Nゲージラックレールの敷設(1)」に書いた通りです。

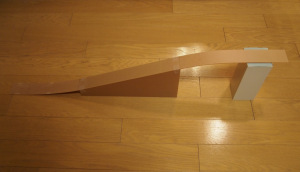

問題は、アクリル板を設計図どおりに撓ませる方法です。

専用ヒーターを使うのが良さそうですが、

持っていないので、熱湯に浸けて曲げグセをつけることとしました。

予想以上に美しく曲がりました。

ほぼ設計図どおりの二次曲線になったと思います。

線路が空中に浮いているように見せるために、

途中の脚もアクリル板で作りました。

曲率の微妙な調整は、ホットスチーマーで行いました。

そしてベースの完成(まだ養生紙が貼られたままですが)。

この段階で、テスト走行用に線路を仮設置してみました。

まだビスは使用せず、両面テープで貼り付けました。

走行はOK。

でもRack-railラックレールを貼り付けると、

レールが真っ直ぐに戻ろうとする復元力により、

ベースのアクリル板の曲率も少し緩くなりました。

それを見越して、曲率を強めに修正する必要がありました。

最終形として、傾斜線路むき出しは美しくないと思い、

収納用の白箱をスチレンボードで作りました。

箱は作りながら設計したため、その製作図はアナログです。

傾斜線路を箱に収めて完成です。

純粋透明なアプト式鉄道模型:車両 ― 2019年04月29日

(前回)からの続きです。

Nゲージ用のラックラール(Rack-rail)の敷設を行いました。

それも二回、去年の暮れと今回。

このレール、普通の車両は走れません。

フライシュマン製のアプト式機関車だけが走れるのです。

でも、最近はアプト式機関車は製造されていないようです。

だから、これまで一台だけ持っていた機関車が故障したりすると、

折角敷設したレールも、全部、無駄になってしまいます。

それで、待機用の車両を、あちこち探して何とか入手しました。

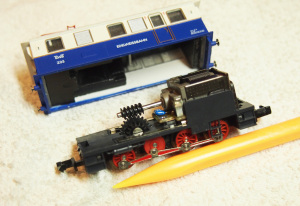

この写真で中央が既存の機関車(Fleischmann 730501)、

右側が新入りだけれども中古の機関車(Fleischmann 7305)、

左側は高級感比較用の都電(Bトレインショーティー)です。

新入りの中古機関車は、若干レアなビンテージ品です。

しかも、今回の模型にふさわしい色合いでした。

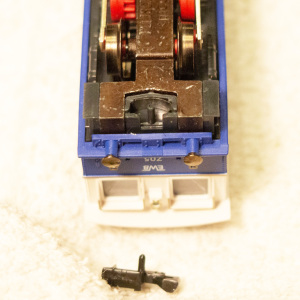

ただし、二点ばかり、やや難ありの機関車でした。

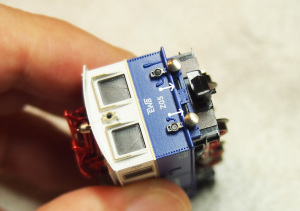

一点目は連結カプラーが壊れて、バカになっていたこと。

これでは付属車両が連結できません。

もっとも、その付属車両も入手難で買えないから、実はどうでも良いのですが。

一応、行きがかり上、修理しました。

カプラーの蓋を開けると板バネが壁に張り付いていました。

本来は次のように平らなはずですね。

治ったので次のようにカプラー部品をはめ、その後ふたをすれば修理完了。

二点目の難は、ちょっと油切れの気配がすること。

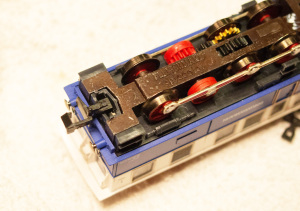

それで箱を開けてみることにしました。

次の矢印の位置に引っ掛かりがあるので、ここを外せば開きそうです。

このようなプラスチック製のギアには、次のグリスが推奨されています。

こうして、グリスアップして走りもスムースになった機関車。

言わば「超レアな完動品!」。

カプラーが復活すると、やっぱり付属車両も欲しくなります。

次の、" fleischmann 8053 " と " fleischmann 805401 "

この二台を連結して、傾斜路を登る姿を見てみたい。

メーカーのHPには " Discontinued, not available "と書いてありますが、

何とか手に入れたいものです。

(2019.06.09追記)

後日両方入手して、全部を連結してみました。

その様子は「アプト式機関車に客車」に載せました。

(この項、終り)

最近のコメント