▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

アプト式HO電車を食卓で ― 2018年10月18日

(前回)からの続きです。

先日購入したHOゲージのスタートセットについて、

先日購入したHOゲージのスタートセットについて、

一番の入手目的は、アプト式電車で遊ぶことでした。

次の写真で電車の腹の中央に、

黒いプラスチックの歯車(ピニオン)があり、

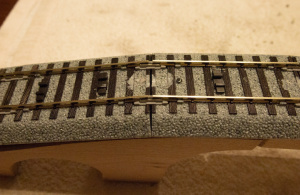

また、線路軌道の中央に、

歯車式のレール(ラックレール)があるでしょう?

次の写真で電車の腹の中央に、

黒いプラスチックの歯車(ピニオン)があり、

また、線路軌道の中央に、

歯車式のレール(ラックレール)があるでしょう?

これらが噛み合って、急勾配の登坂を可能にします。

ラック&ピニオン方式とかアプト式とか言います。

英語では " Rack Railway " とか " Cog Railway " などと呼びます。

日本では静岡県の「大井川鉄道井川線」に唯一残っているそうです。

鉄道模型の世界でも、ドイツのFleischmann製があるだけです。

(12/10追記:ferro-trainというメーカーの製品もありました)

以前、Nゲージの「レイアウトを検討」した時に調べたら、

模型機関車の登坂能力は3〜4%しかありませんでした。

しかし、Fleischmannのアプト式電車は、何と35%もあるのです。

子供達が保育園などで遊ぶ木製レールセットとほぼ同じ急坂です。

ラック&ピニオン方式とかアプト式とか言います。

英語では " Rack Railway " とか " Cog Railway " などと呼びます。

日本では静岡県の「大井川鉄道井川線」に唯一残っているそうです。

鉄道模型の世界でも、ドイツのFleischmann製があるだけです。

(12/10追記:ferro-trainというメーカーの製品もありました)

以前、Nゲージの「レイアウトを検討」した時に調べたら、

模型機関車の登坂能力は3〜4%しかありませんでした。

しかし、Fleischmannのアプト式電車は、何と35%もあるのです。

子供達が保育園などで遊ぶ木製レールセットとほぼ同じ急坂です。

それで、この「IKEA製木製レール」を下敷きに、

ラックレールを敷設することにしました。

ラックレールを敷設することにしました。

アプト式の線路を、こんな形に「ユニット化」する訳です。

女房に言わせると「恐竜の背骨」だそうです。

なるほど。

このユニット製作に使用する線路は国産のKATO製にしました。

勾配線路を作るためには、

低地の平坦部→坂下の緩和勾配→急勾配→坂上の緩和勾配→高地の平坦部、

という構成にしなければなりませんが、

この勾配の切り替えを短い区間で実現するには、

細切れの線路が必要です。

フライシュマンの線路は最短が100mmであるのに対して、

KATO製は60mmと短いです。

また、接続部の金物形状が、良くも悪くも緩めなのがKATO製です。

だから、次のように結構無理して、外折れ・中折れの接続ができちゃいます。

女房に言わせると「恐竜の背骨」だそうです。

なるほど。

このユニット製作に使用する線路は国産のKATO製にしました。

勾配線路を作るためには、

低地の平坦部→坂下の緩和勾配→急勾配→坂上の緩和勾配→高地の平坦部、

という構成にしなければなりませんが、

この勾配の切り替えを短い区間で実現するには、

細切れの線路が必要です。

フライシュマンの線路は最短が100mmであるのに対して、

KATO製は60mmと短いです。

また、接続部の金物形状が、良くも悪くも緩めなのがKATO製です。

だから、次のように結構無理して、外折れ・中折れの接続ができちゃいます。

ただし、ここにはめ込むラックレールを施工するには注意が必要です。

ラックレールは滑らかに勾配を変えていかないと、

電車のピニオン歯車とうまく噛み合いません。

それで、特に外折れになる部分は、

ラックレールが沈み込むように溝を掘りました。

ラックレールは滑らかに勾配を変えていかないと、

電車のピニオン歯車とうまく噛み合いません。

それで、特に外折れになる部分は、

ラックレールが沈み込むように溝を掘りました。

この溝掘りに使っている彫刻刀は、

次女が25年くらい前に使用していたものです。

たまたま残っていた貴重品です。

溝深さは、0.5mmほどの精度で、何度も何度も調整しました。

そしてラックレールが浮き上がらないよう、

路盤に接着してしまいました。

次女が25年くらい前に使用していたものです。

たまたま残っていた貴重品です。

溝深さは、0.5mmほどの精度で、何度も何度も調整しました。

そしてラックレールが浮き上がらないよう、

路盤に接着してしまいました。

実は、この調整はトライ&エラーを繰り返す、大変な作業でしたよ。

そして出来上がったユニットは、

前回作った食卓上のレイアウトに組み込むことができます。

次の図の緑色の部分です。

そして出来上がったユニットは、

前回作った食卓上のレイアウトに組み込むことができます。

次の図の緑色の部分です。

そして、試走成功。

更に、トライ&エラーは続きます。

もともと、アプト式電車に挑戦したのは、

食卓上の狭いレイアウトでの立体交差を実現するためでした。

次のようにね。高さもそれを前提に決めたのです。

もともと、アプト式電車に挑戦したのは、

食卓上の狭いレイアウトでの立体交差を実現するためでした。

次のようにね。高さもそれを前提に決めたのです。

しかし、今回の「勾配ユニット」は可能な限り短く作りましたが、

それでも90cmの長さになりました。

そして、この長さがあると食卓上での立体交差は無理でした。

止むを得ず、

今度は曲線部分にも勾配を導入するレイアウトを考えてみました。

CADソフトで検討してみると、

次のような構成が可能であることが分かりました。

それでも90cmの長さになりました。

そして、この長さがあると食卓上での立体交差は無理でした。

止むを得ず、

今度は曲線部分にも勾配を導入するレイアウトを考えてみました。

CADソフトで検討してみると、

次のような構成が可能であることが分かりました。

8の字線路ですね。

うまいことに、この構成に必要な線路は、

フライシュマン製線路の手持ち分で足ります。

うまいことに、この構成に必要な線路は、

フライシュマン製線路の手持ち分で足ります。

また、この図の緑色部は食卓面から持ち上がることになりますが、

それを支える橋脚を次のように幾つも作りました。

これを各種揃えて適当な間隔で並べ、

その上に線路を置けば、色々な勾配を試すことができます。

そして判明した衝撃的な事実。

Nゲージ機関車の登坂能力は、前に述べたように3〜4%です。

ところがHOゲージの場合は、何と8%でも登っちゃいました。

多分、重量が大きいので、車輪と線路がスリップしにくいのでしょうね。

そうなると、アプト式でなくても、

先ほどの8の字線路の緑色の部分を8%勾配にすれば、

数字上は立体交差が可能となります。

その証明のための試走が次です。

ラック&ピニオンの歯車をセットしなかったのに、

まだまだ余力がありそうな走りです。

すると、わざわざアプト式を購入したのは無駄な投資だったのか?

(終り)

その上に線路を置けば、色々な勾配を試すことができます。

そして判明した衝撃的な事実。

Nゲージ機関車の登坂能力は、前に述べたように3〜4%です。

ところがHOゲージの場合は、何と8%でも登っちゃいました。

多分、重量が大きいので、車輪と線路がスリップしにくいのでしょうね。

そうなると、アプト式でなくても、

先ほどの8の字線路の緑色の部分を8%勾配にすれば、

数字上は立体交差が可能となります。

その証明のための試走が次です。

ラック&ピニオンの歯車をセットしなかったのに、

まだまだ余力がありそうな走りです。

すると、わざわざアプト式を購入したのは無駄な投資だったのか?

(終り)

食卓上で楽しむNゲージ ― 2018年10月22日

小面積ながら、列車の走行感を楽しめるレイアウトを作ってみました。

そのレイアウト上でのSL。

草原を快走するイメージです。

ここに至る経緯は次のようなものです。

昨年、90x60cmのパネル3枚を繋いで、

草原を快走するイメージです。

ここに至る経緯は次のようなものです。

昨年、90x60cmのパネル3枚を繋いで、

目白をテーマとしたレイアウトを作りました。

その線路計画図。

しかし、これは大き過ぎて(180cm x 90cm)、

ジオラマとして細部を煮詰めるまでには至りませんでした。

また、電車を走らせて楽しむには、ポイント等の要素が多すぎました。

「過剰設計」という感じでしょうか。

これを解体し、一旦まっさらにした上で、

今度はパネル1枚分のジオラマを作りこんでみたのが次でした。

テーマは「鬼子母神」と「おとめ山公園」ですね。

ジオラマとして細部を煮詰めるまでには至りませんでした。

また、電車を走らせて楽しむには、ポイント等の要素が多すぎました。

「過剰設計」という感じでしょうか。

これを解体し、一旦まっさらにした上で、

今度はパネル1枚分のジオラマを作りこんでみたのが次でした。

テーマは「鬼子母神」と「おとめ山公園」ですね。

その後一年が経過し、

余ったパネル2枚と各種線路をどうしようか熟考した結果、

かなり横長のレイアウトを、次のように計画してみました。

横180cm x 縦60cm です。

仕上がり写真を真上から撮ると、こうなります。

仕上がり写真を真上から撮ると、こうなります。

これは、自分で言うのも何ですが、良い設計でした。

理由は、食卓上に乗る小ささにもかかわらず、

・外周円の半径R249は全てのNゲージ車両が通過可能。

・内周円の半径R150はKATOのC12蒸気機関車が通過可能。

・直線部分を長く取ることで、余裕のある走行感が楽しめる。

などです。

また、都度設置式の点景などで雰囲気を出すことにしました。

いわば、「半」常設型レイアウトです。

その方が柔軟な運用が可能ですからね。

そして、C12機関車に付属車両を繋げて、試走!

理由は、食卓上に乗る小ささにもかかわらず、

・外周円の半径R249は全てのNゲージ車両が通過可能。

・内周円の半径R150はKATOのC12蒸気機関車が通過可能。

・直線部分を長く取ることで、余裕のある走行感が楽しめる。

などです。

また、都度設置式の点景などで雰囲気を出すことにしました。

いわば、「半」常設型レイアウトです。

その方が柔軟な運用が可能ですからね。

そして、C12機関車に付属車両を繋げて、試走!

目白銀座の揚子江で千円ランチ ― 2018年10月29日

半年ほど前に移転した「揚子江」の新店舗にお昼を食べに行きました。

旧店舗から少し西方、目白通りの北側へ移ったのですね。

駅から歩いて行くと、目白銀座のハロウィンのバナーがありました。

旧店舗から少し西方、目白通りの北側へ移ったのですね。

駅から歩いて行くと、目白銀座のハロウィンのバナーがありました。

まだ「目白銀座」と名乗っているんだ、と不思議な感じ。

(今では、銀座より目白の方が格上ですよね)

そして、見慣れた目白聖公会

(今では、銀座より目白の方が格上ですよね)

そして、見慣れた目白聖公会

を過ぎるとすぐです。

「ちょっと小ぶりの外観になったかな」

2年前の夏は、次のようでした。

2年前の夏は、次のようでした。

(写真の男性は知らない方です)

この揚子江には、もう40年以上前から来ていました。

そして、夏には冷やし中華を食べたり、

この揚子江には、もう40年以上前から来ていました。

そして、夏には冷やし中華を食べたり、

時には、ビッグな餃子を注文したりしていました。

新店舗に入り、小ぶりな階段を登り二階へ上がると、

ちょっと小さくなった店内はオシャレな感じになりました。

テーブルも少し小さめになったかな?

でも、いつものランチは美味しかったですよ。

でも、いつものランチは美味しかったですよ。

4種類のお料理の中から二つ選べるのです。

どれにしようか迷っている二人組には、

「二人で4種類頼めば、全部味わえますよ」とアドバイスしてくれます。

確かにナイスアイデアですよね。

そして、デザートも付いて、何と税込千円ポッキリ!

満腹。

この日は餃子を食べるには至りませんでしたが、

新店舗でも餃子は小ぶりにはならずに、やっぱり大きいと思いますよ。

今度、また確認しに行かなくちゃ。

どれにしようか迷っている二人組には、

「二人で4種類頼めば、全部味わえますよ」とアドバイスしてくれます。

確かにナイスアイデアですよね。

そして、デザートも付いて、何と税込千円ポッキリ!

満腹。

この日は餃子を食べるには至りませんでしたが、

新店舗でも餃子は小ぶりにはならずに、やっぱり大きいと思いますよ。

今度、また確認しに行かなくちゃ。

最近のコメント