▪️次のボックスに適当な文字列(複数可)を入力して、当ブログ内を検索できます

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

・目白の風景 今昔:目次

・吉祥寺の風景 今昔:目次

・昔と今の写真(番外編):目次

・地中海バブル旅行etc.:目次

・旅のつれづれ:目次

・母のアルバム:目次

・目白ジオラマ鉄道模型:目次

・すべてのカメラに名前がある:目次

RICOHFLEXでリコーキン ― 2019年04月04日

「RICOHFLEXでセミ判」にて、

ブローニーフィルムによるセミ判撮影が可能となったリコーフレックス 、

調べてみると、面白いことに35mmフィルムも使えるそうです。

ローライフレックスで35mmフィルムを使うためのアダプターがあり、

それを「ローライキン」と呼びますが、その真似ですね。

だから、こちらの名前は「リコーキン」。

英語名は " Ricohflex Color Back " です。

どんなものか手に入れて遊んで見たいですね。

でも、当然レアもの、入手はかなり困難でした。

それでも、いつものようにebayに網を張っていたところ、出てきました。

" Rare Ricohflex Color Back, For Ricoh TLR Camera , Complete "

これが商品写真。完動品だそうです。

早速発注し、しばらくして到着。

蓋を開けて商品を確認してみると、次の通りでした。

商品写真には写っていなかった「パトローネ」も付いていてラッキー!

Completeの説明通り、欠損品はなさそうです。

(どういう商品なのか良く知らないので、この時点では確証なし)

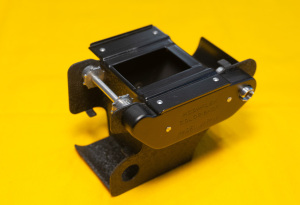

本体をまず手に取り、確認して見ました。

35mm機で見慣れたスプロケットの歯が見えていますね。

巻き上げノブを回すと、それに連動してスプロケットが回転し、

一定量のフィルムが送られるのでしょう。

と思い、写真右端の軸を指で回してみると、何か変。

手応え無し、空回りしちゃいます。

あれれ、何か操作方法が違うのかな?

それで、本体を手に持ち、四方から眺めようとしてみると、

何やら「カラカラ」という音が内部からします。

「あれ?部品が外れているのかな」と思い、蓋を開けてみると、

「アチャー!」何か歯車の回転軸のようなものが転がっていました。

「Complete どころか壊れているじゃないか!」と深く落胆。

歯車の軸が破損しているとなると、

かなりの力を受ける部位ですから、修理不能の可能性が高いです。

それでも一見したところ、

歯車は全部所定の位置に備わっているように見えます。

しつこく更に良く観察してみると、

巻き上げノブに連動する軸にダボ穴っぽいのがありました。

「これかも!」

と期待して差し込んでみると、ぴったり。

巻き上げ軸と、その外側の外筒を連動させるピンが、

何かの拍子で外れたのですね。

ピンを差し込むと、今度はそれらしく動作するようになりました。

そこで、フイルムの巻止め機構の確認。

35mmフィルムを正しく使うためには、

規定の長さずつ送らなければならないはず。

どういう工夫でそれを実現しているのか興味がありました。

この写真で一番右の巻き上げ軸を回すと、

連結された一連の歯車が回転し、

左端の歯車に取り付けられたスプロケットも回転し、

スプロケットの歯により、フィルムが送られます。

その過程で、

巻き上げ軸の隣の歯車に取り付けられた「停止ピン(巻止めピン)」が、

左回りに回転します。

そしてストッパー金具に突き当たり、次の状態になります。

これが一コマ分を巻き上げた時の状態で、これ以上回せません。

ここで(撮影後)巻き上げノブをカメラの外側方向に引き上げてやると、

それに連動してストッパー金具が上に持ち上げられ、

巻止めピンの掛かりが外れます。

この状態が次の写真です。

そしてここからピンが再び回りだすと、線ばねの力でストッパーが下に降り、

ピンが一周してきたら、これを受け止めてそれ以上回らないようにします。

なかなか良くできた機構です。

この機構を動作させるための巻き上げノブは、

次のような既存のノブでも可能といえば可能です。

しかし、これを次のリコーキン付属のノブに替えると、

撮影枚数の確認が可能になります。

ここに写っているように、ノブには[1]〜[40]の数字が記されていて、

一コマ分巻き上げると数字が一つ進みます。

つまり、一コマ分を巻き上げるための回転角度が、

(360-360/40)=351度 なのですね。

だから、本体のどこかに、

この写真に写っているような三角マークを刻み、

そこに数字の[1]を合わせれば、その後、巻き上げるごとに、

撮影枚数が1枚分ずつ進み、それを確認できることになります。

次の写真は、撮影用のフィルムをセットしたリコーキンと、

通常のブローニー撮影に使う中枠です。

このようにリコーキンの上下のフィルム室に、

空パトローネと、撮影前のフィルムが入ったパトローネを収めます。

そして、カメラの既存の中枠を外し、

リコーキンを納めたのが次の状態です。

たまたま、この商品にはプラスチックの空パトローネが付いていましたが、

それが無くても、使用済みの普通のパトローネで代用可能です。

ただし、パトローネの蓋を栓抜き等で外す時は、注意が必要です。

外周に少しずつ、均等に力を加えて外さないと、

蓋が次のように変形して光漏れの恐れが生じるからです。

また、35mmフィルム用のファインダー撮影枠は、

RicohFlexに標準で備わっています。

この中心の縦長の長方形がそれですね。

先日修理した「Super Ricohflex」にリコーキンを装着し、

近々「試写」してみたいと思います。

(2019.04.08追記)

試写しました「リコーキンで目白の桜を試写」。

リコーキンで目白の桜を試写 ― 2019年04月08日

神田川の桜を試写してきました。

大成功!!でした。

今回の撮影は、三つの目的を持っていました。

一つ目は、

にて出した結論「2〜3ヶ月間は保存できる」の最終確認です。

溶液作成から70日後のカラーフィルム現像を行なって、

問題ない仕上がりであることを確認しました。

現像後のネガは次のようでした。

ちょうど規定本数の6本目のネガ処理ですが、現像時間を延長せずにOKでした。

ということは、きっと実際には、説明書以上の処理能力がありそうです。

二つ目は、

「Super_RICOHFLEXの修理」結果の確認です。

この機種で問題が生じやすいピントの精度、

これもOKでした。

三つ目は、

「RICOHFLEXでリコーキン」の確認です。

決して使いやすいとは言えませんが、

二眼レフのリコーフレックスで35mmフィルムを使えました。

そしてリコーキン使用法の改良案を思いつきました。

次の写真で説明します。

今回は、左端のプラスチックパトローネ(付属品)を使って撮影したのですが、

これなしでも、もっと便利に写せるのです。

写真でフィルムの両端にある二つのパトローネ、

左側がゴミ箱から拾い上げた使用済みパトローネで、

現像時にカットしたフィルムの終端が出ています。

右端が未現像のフィルムの先端部を直にカットしたものです。

それぞれの先端をセロテープと適当な長さの「捨てフィルム」でつなぎます。

こうすることにより、巻き取り側のパトローネをバラす作業なしで、

フィルムセットが可能になります。

また、リーダー部分を無駄に感光させずに済みます。

我ながら賢い改良案です。

これを、手順通りにリコーキン本体にセットし、圧板をかぶせ、

RICOHFLEXのボディに納めたところが次の状態です。

ちなみに、この後の手順は、

蓋を閉めてから、二枚分空撮りし、三枚目が所定位置に送られたところで、

フィルムカウンターの[1]を、三角マークに合わせます。

「これから1枚目を撮るぞ!」という決意ですね。

実際、このリコーキンによる撮影ハードルの高さは、

最近のスマホ撮影の手軽さとは比較になりません。

こんな感じで、三つの確認結果は全て合格でした。

と思うと、必ず何か生ずるのが「ミステイク」。

今回のミステイクは、フィルムのカブリでした。

イメージ部には影響の無い範囲ですが、

ネガの端部に「緑色」にカブった部分がありました。

裏蓋の遮光モルトが、一部劣化してたのでしょうか?

でも、ネガの色は反転するので、これをポジ画像にすると「赤色」です。

ということで、疑ってみたのが撮影コマ数の確認用の赤小窓。

果たして、撮影終了後に棚にしまったリコーフレックスを取り出してみると、

次のような状態でした。

赤小窓の遮蔽板がわずかに閉まりきってない状態です。

こんな小さな隙間でも光は侵入するのですね、次のルートから。

原因が分かって、ある意味、一安心。

次からは対策が立てられますから。

「気を引き締めて蓋閉めろ!」です。

それにしても、決して使いやすいとは言えない「リコーキン」、

とてもカメラ界で普及するとは思えませんね。というか、

普及せずに直ちに廃れた!というのが歴史の真実です。

そんなリコーキンを開発した旧リコーの設計陣に、

「60年後に楽しめてるよ!」と声を掛けたいです。

熊野詣でにToughカメラ1 ― 2019年04月13日

桜の季節に三泊四日で「熊野詣で」をしてきました。

熊野詣でとは、「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の熊野三山に参詣することです。

東京から行く場合、初日と最終日は移動に時間を取られてしまうので、

中二日を参詣日に当てるしかありません。

この旅の記録を、デジタル画像を主体に纏めました。

今回、携行したカメラは " オリンパス OLYMPUS TG-4 "、

私と同じ「タフ Tough」の愛称を持つデジカメです。

このカメラは、撮影地のGPSデータを、カメラ自体で捕捉できます。

■熊野本宮大社(2日目)

手始めに、

カメラに記録されたGPSのLOGファイルをGPXファイルに変換し、

地図表示可能なソフト(今回はLightroom)で読み込みます。

(詳細な手順は「フィルム写真にもExifとGPS」参照)

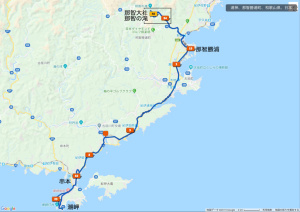

広域地図で当日のルートを表示すると、次のように、

宿泊地の「那智勝浦」から「熊野本宮大社」までの往復の道のりが示されます。

ほとんどバスに乗りっぱなし。

新宮駅を経由し、熊野川沿いを上流へ向かいました。

・車窓の景色。まさに桜の季節ですね。

・桜のめでたさとは対称的に、あちこちに土石流の爪痕が残っていました。

2011年の台風12号による災害ですね。

次が熊野本宮大社周辺の拡大詳細図

Lightroomのマップモードでの表示画面です。

この画面上に表示されているフォルダをクリックすると、

その地点で撮影した写真が次のように表示されるので便利です。

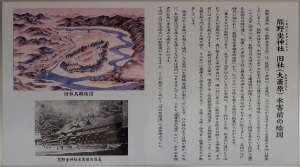

熊野本宮大社 旧社地「大斎原 おおゆのはら」遠景と近景

「世界遺産熊野本宮館」に「旧社地 大斎原」の再現模型がありました。

三つの川が合流する中洲にあり、水害のために移転せざるを得なかったそうです。

この立地を見ると、当然といえば当然かな。

その跡地が旧社地「大斎原」なのですね。

次はいよいよ本宮大社へのお参りです。参道入口に鳥居が見えます。

杉木立ちの石段を登ります。

茅葺き屋根が立派な本殿。

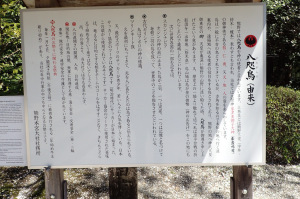

ここでは、三本足の「八咫烏やたがらす」が有名です。神の使いとされています。

(続く)

熊野詣でにToughカメラ2 ― 2019年04月14日

(前回)からの続きです。

・広域図

■熊野速玉大社(2日目)

熊野本宮大社から那智勝浦への帰り道、

新宮の速玉大社へ行きました。

新宮駅まで行かずに、権現前バス停で途中下車。

鳥居をくぐると、八咫烏が祀られていました。

次の神門の内側には、

幾つもの社殿が並んでいました。

熊野本宮大社に比べると、色使いが鮮やかで、随分印象が違います。

祀られている神様は、イザナギノミコトやイザナミノミコトなど、

たくさんいらっしゃるので驚き。

そんな多くの神々にお会いして、少し疲れたので鳥居近くの喫茶店へ。

その後、先ほどのバス停から那智勝浦行きのバスに乗り、

少し早めの明るいうちに、ホテルに戻りました。

その理由は、提携ホテルの「浦島」の露天風呂へ行くためです。

わざわざ船で行くのでした。

次の写真が、対岸に輝く「ホテル浦島」。

目指す露天風呂の名前は「忘帰洞」。

ホテルのHPによると、

「忘帰洞の名は、旅館営業が始められた大正時代、紀州藩の徳川頼倫公が来遊されて『帰るのを忘れさせるほど心地よい』と誉めて名付けられたのものです。」

とのことでした。

もちろん写真撮影はできないので、HPの紹介写真を借用します。

すっかりリラックスしてから、また船で宿泊先に戻り、お夕食の時間です。

次が、連日のご馳走の「一部!」

とても料理名は覚えきれないですが、

今回の、那智勝浦二泊+串本一泊の三回の夕食の全てに、

必ず伊勢海老と鮑アワビが付いていたのが印象的でした。

例えば、鮑の陶板焼きレモンバター添え。

熊野詣でにToughカメラ3 ― 2019年04月17日

(前回)からの続きです。

■熊野那智大社・那智の滝(旅の3日目)

・広域ルート図

紀伊勝浦駅前からバスに乗り、那智大社を目指しました。

30分ほどで大門坂バス停に到着。

・那智大社・那智の滝 拡大ルート図

そこから那智大社までは1km弱とはいえ、高低差は100mほどあります。

この地域では「オオシマザクラ」の白い花をよく見かけたのですが、

その変種なのか、ピンク混じりの可憐な桜がありました。

次が有名な「夫婦杉」。

樹齢800年。これからは夫婦が長続きしたら「杉婚式」だな。

次が写真スポット、まさに「熊野古道」。

確かに、ここには平安衣装の女性を置いて撮りたくなりますね。

途中、駆け足!で古道を往復している風なオジさんがいて、

「そこから那智の滝が見えるよ」と教えてくれた場所でパチリ。

かなり登って「大門坂みたし茶屋」の平場に到着。

ここで終わりかと思うと、実はまだまだ、石段があります。

そして、ついに那智大社に到着。朱塗りの社殿が鮮やかです。

来し方を見返すと、次のように感激もの。

熊野信仰が民衆にまで広まった中世以降、

多くの人々が那智大社などを訪れる様を「蟻の熊野詣」と言ったそうですが、

この階段を蟻が大挙して登ってくるところを想像しちゃいました。

私もその一匹。

大社の隣には、西国第一番札所として名高い「青岸渡寺」。

この境内から、三重塔と那智の滝を合わせ見るのが定番です。

この後は、那智の滝の拝所を目指して下って行きました。

途中で野生の鹿に遭遇。

飛瀧神社(ひろうじんじゃ)と神武天皇についてお勉強してから、

緩やかな石段を「お滝拝所」まで下りました。

そして那智の滝にお参り。滝自体が御神体なのですね。

今年は水量が少ないそうですが、133mの落差は十分な迫力です。

お参り済んで、石段を戻り、

最近のコメント